Eiserne Querschwellen

zuletzt bearbeitet am 22. Januar 2026

Die Entwicklung des eisernen Querschwellenoberbaus

Die Anfänge

Die ersten eisernen Schwellen verortet August Haarmann laut seinem Standardwerk Das Eisenbahn-Geleise von 1891 noch vor Beginn der NEM-Epochen-Zeitrechnung im Jahr 1800 auf einer Kohlenbahn in Schottland – Querschwellen in Form gusseiserner Platten, die sich nicht besonders gut bewähren, da das Material bruchanfällig ist.

Damit beginnt eine Entwicklung, die erst neun Jahrzehnte später ihren Abschluss mit der heute bekannten Querschwellenform findet.

Vor weiteren Informationen zu dieser langen und vielfältigen Entwicklungsphase gilt es noch einen kurzen Blick auf den Status Quo der Unterschwellung im frühen neunzehnten Jahrhundert zu werfen.

Die Eisenbahn hat den Schritt vom innerbetrieblichen Transportmittel der Montanindustrie zum lokomotivbespannten öffentlichen Verkehrsmittel getan und stößt fast weltweit auf großes Interesse. Mit den zunehmenden Lasten und Geschwindigkeiten und den gestiegenen Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Sicherheit steigt die Bedeutung des Oberbaus. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts werden die Schienen entweder auf behauenen Natursteinen, Holzeinzelschwellen, Holzquerschwellen oder Holzlangschwellen verlegt.

Der Oberbau auf Steinwürfeln wird in England bereits wieder aufgegeben, als in Deutschland die ersten Strecken dieser Bauart in Betrieb gehen. Vor allem in Hessen und Bayern erreicht das System größere Verbreitung, einzelne Streckenabschnitte erleben noch die Jahrhundertwende. 1878 empfiehlt die Technikerversammlung des Vereins Deutscher Eisenbahnen die Aufgabe dieser Oberbauform, Neubauten gibt es danach nicht mehr. Ausnahmen sind weiterentwickelte Bauformen für spezielle Fälle bei Werkbahnen.

Auf Holzquerschwellen werden die Schienen im allgemeinen ohne Unterlagsplatten verlegt. Ausnahmen sind mancherorts die Stöße, die meistens als fester Stoß gebaut werden, was aber noch in der deutschen Frühphase zugunsten des schwebenden Stoßes geändert wird. Die geneigten Schienenauflager werden maschinell gehobelt und sind wegen der zwischen Schienenfuß und Schwelle eindringenden Feuchtigkeit ein Schwachpunkt der aus heutiger Sicht unzureichend oder auch gar nicht geschützten Hölzer von Tanne, Kiefer oder bevorzugt Eiche. Noch ärger setzt die Feuchtigkeit den Langschwellen zu. Die Entwässerung des Gleiskörpers zur Seite hin wird durch die Längslage schwierig bis unmöglich. Selbst widerstandsfähige Eichenschwellen verfaulen teilweise innerhalb von drei bis vier Jahren.

Die interessierten Modellbauer*innen sollen wissen, dass die Bettung der Epoche 1a bis in die 1b hinein nicht mit dem heute üblichen Schotterbett vergleichbar ist. Grober Steinschlag (Schotter) dient zu der Zeit bestenfalls als Unterlage für die Schwellen. Den Hauptanteil bildet Kies, rundgewaschen mit wenig Haltekraft gegen seitliche Verschiebungen ausgestattet, deshalb ist ein gewisser Lehm- oder Sandanteil oft gern gesehen. Außerdem wird die Kiesbettung gewöhnlich bis zur Schienenoberkante aufgefüllt, manchmal nur auf den Außenseiten, manchmal auch zwischen den Schienen mehr oder weniger hoch. Das ändert sich, wenn die Beobachtung der Befestigungsmittel wichtiger wird. Die Feuchtigkeit, die durch Sand, Lehm und Verunreinigungen in der Bettung gehalten wird macht sich besonders im Winter bei Frost zerstörerisch bemerkbar, die Instandhaltungskosten sind hoch.

Die geringe Liegedauer der Holzschwellen steigert den Bedarf an schwellentauglichem Einschlag respektive dessen Verknappung, insbesondere Eiche. Eine hohe Nachfrage in Verbindung mit einem geringen Angebot lässt die Preise steigen, die früh beginnende Import - meist aus Osteuropa - ändert daran wenig.

Die Bahnunternehmen müssen wirtschaftlich denken und geben ungern viel Geld für Holz aus, das dann innerhalb weniger Jahre in der Bettung verrottet. Außerdem muss die Betriebssicherheit der immer schneller und schwerer werdenden Züge gewährleistet werden. Ein neuer Begriff macht die Runde: Der ganz eiserne Oberbau - und ähnliche Formulierungen – soll die Mängel des Holzschwellenoberbaus vermeiden.

Bei der Darstellung der Geschichte des ganz eisernen Oberbaus bzw. der Stahlschwelle orientiere ich mich an den bereits anfangs erwähnten Aufsätzen von August Haarmann von 1891. Er ist ein weitgereister und gut vernetzter Oberbaufachmann, u.a. tätig in Osnabrück und Georgsmarienhütte und der Begründer der Oberbausammlung Osnabrück, die u.a. auf der Weltausstellung 1893 in Chicago gezeigt wird und 1911 schließlich in den Bestand des Berliner Verkehrs- und Baumuseums übergeht.

Die Oberbausammlung, fotografiert wahrscheinlich in Chicago 1893

Der ganz eiserne Oberbau wird in vier Gruppen eingeteilt:

Einzelstützpunkte, meistens aus Gusseisen, in der Regel mit gusseisernen Stühlen für Pilz-, Doppelkopf- oder Bullheadschienen, ähnlich den Varianten aus Stein oder Holz

Schwellenschienen, die mit breiten Füßen direkt auf der Bettung aufliegen und nur durch leichtes Gestänge für die Sicherung der Spurweite und der Schienenneigung verbunden werden

Langschwellen mit aufgesetzten Normal- oder Sonderprofilen

Querschwellen, in der Regel mit Breitfußschienen (Stevens- oder auch Vignolschienen)

Alle vier oben genanntem Grundformen werden bereits ab der Jahrhundertmitte gebaut und parallel weiterentwickelt.

Hier werden nur die Querschwellen betrachtet.

Die Entwicklung der Grundform

Nach dem Misserfolg der eisernen Urschwelle von 1800 dauert es über vier Jahrzehnte bis die nächsten Ideen realisiert werden.

1848 greift der mit mehreren Oberbauentwürfen hervorgetretene englische Pfarrer Osborn Reynolds die Idee der eisernen Querschwellen wieder auf. Er konzipiert eine schmiedeeiserne Schwelle als nach unten offenes U-Profil mit angegossenen gusseisernen Schienenstühlen.

Das grundlegende Prinzip der eisernen Querschwelle ist damit bereits gefunden: ein durch die Forngebung ausreichend tragfähiger Träger, der in der Bettung guten Halt findet.

Der Entwurf wird aber nicht weiterverfolgt.

In den nächsten Jahrzehnten werden zig Querschwellen-Konstruktionen vorgestellt. Die meisten haben ihren Ursprung in Frankreich und Belgien, werden von Bahngesellschaften in anderen Ländern übernommen und weiterentwickelt bis die heute noch übliche Form der Stahlschwelle gefunden ist. Zu nennen sind da die Niederlande, Österreich, die Schweiz und die deutschen Länder.

In England wird das Projekt eiserne Querschwelle vergleichsweise zurückhaltend angegangen, allgemein gilt die Ansicht, dass man mit dem System der gusseisernen Stühle, Doppelkopf- oder Bullheadschienen und Holzschwellen eine ausgereifte und in Anschaffung und Unterhalt günstige Form gefunden hat - es gibt aber ein paar Beispiele.

Die Entwicklung des Schwellenquerschnitts vom U-Profil von 1848 bis zum bekannten Trogquerschnitt wird im folgenden anhand einer kleinen Auswahl demonstriert. Zwecks Wahrung der Übersichtlichkeit und um mich nicht zu verzetteln fehlen außerdem die Entwürfe, die nicht unbedingt zum Endergebnis Trogform beigetragen haben.

1862 wird in Belgien auf einer hochbelasteten Güterzugstrecke ein 300-400 Meter langer Streckenabschnitte versuchsweise mit einem neuen eisernen Oberbau auf handelsüblichen 7’’-H-Trägern verlegt – mit gutem Erfolg. Der Streckenabschnitt wird als „ungünstig“ bezeichnet, es gibt Steigungen von über 10 ‰ und Bogenhalbmesser unter 300 m (was in der Vordrehgestellzeit sehr unbeliebt ist). Die Schienen liegen auf behandelten („kreositirte“) Holzblöcken, in die die Auflagen für die Schrägstellung der Schienen eingehobelt sind.

Der Querschnitt gewährt eine große Auflagefläche, ähnlich den Holzquerschwellen unds die Flansche sorgen für die nötigen Steifigkeit und gleichzeitig für den Halt in der Bettung - jedenfalls in Gleisrichtung.

Die Bauart wird in den Niederlanden (10.000 Stück) und in geringem Umfang in Frankreich und Spanien verlegt. Es ist anzunehmen, dass sich auf den Profilen gerne Feuchtigkeit sammelt, dennoch sollen die Schwellen deutlich über 20 Jahre gehalten haben.

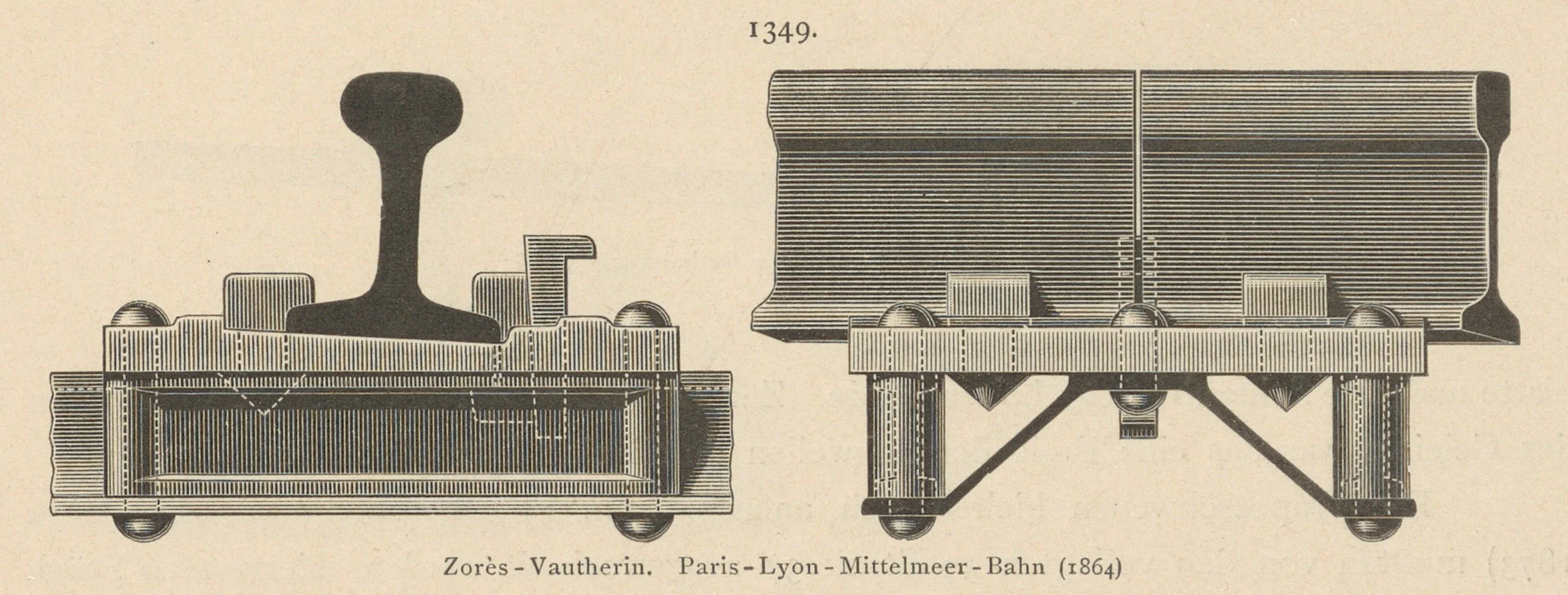

Der Ingenieur Vautherin des ausführenden Walzwerks schlägt einen trapezförmigen Querschnitt vor. Die Zorès-Vautherin-Schwelle wird international als Vautherin-Schwelle bekannt und ist die Urform der bis heute üblichen Trogschwelle.

Da zunächst noch feste Stöße eingebaut werden, wird eine breitere Auflage für beide Schienenenden benötigt. Um eine breitere Schwelle zu umgehen, wird eine Sonderkonstruktion mit extra breiter Unterlagsplatte erdacht, die auf den Flanschen der Schwelle vernietet wird.

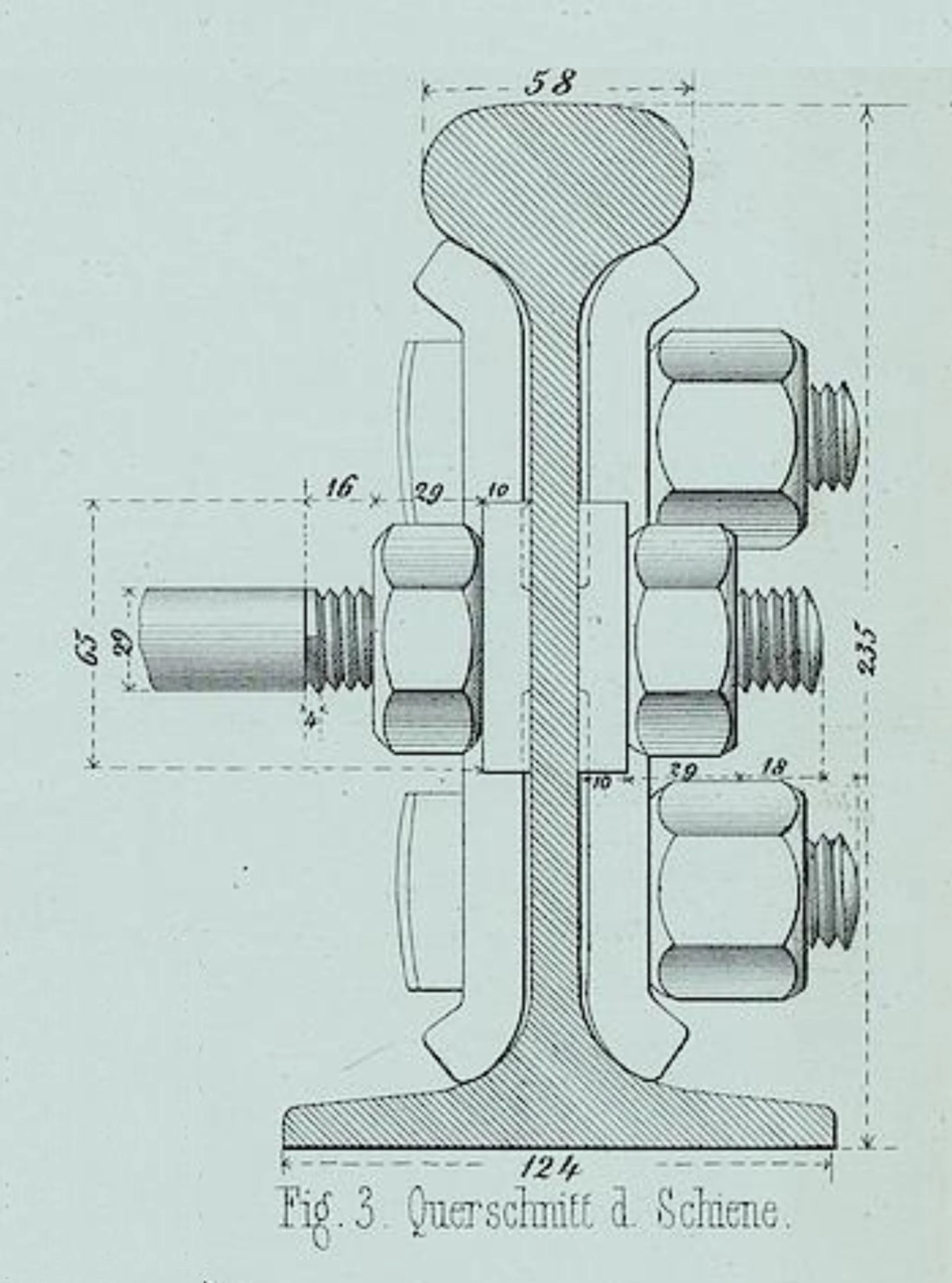

1860 werden in Portugal auf drei von Lissabon ausgehenden Strecken aus 4 mm starken Blechen geformte Querschwellen nach einem Entwurf des französischen Ingenieurs Lecrenier (manchmal auch Le Crenier) eingebaut, die mit 250 mm Breite und den herabgebogenen Kanten einen trogförmigen Querschnitt haben. Die geneigten Schienenauflager werden eingepresst. Trotz der geringen Materialstärke werden die letzten dieser Schwellen erst 1877 ersetzt.

Die Abbildung zeigt eine bereits verbesserte Version. Zuerst saßen die Muttern unterhalb der Schwellendecke und waren so schlecht zugänglich.

1864 lässt die PLM (Paris - Lyon - Méditerranée) einen Entwurf des Ingenieurs Zorès ausführen. Der Querschnitt ist halbkreisförmig mit ausgeprägten waagerechten Flanschen. Die Schienenneigung wird mit entsprechenden Unterlagsplatten hergestellt, die Schienen werden verkeilt.

Von der Trapezgrundform gibt es reichlich Varianten mit unterschiedlichen Abmessungen, unterschiedlichen Materialstärken und diversen Befestigungsmitteln, die hier nicht alle im Detail vorgestellt werden können.

Die weitere Entwicklung bei den deutschen Eisenbahnen

Den deutschen Bahngesellschaften ist der ganz eiserne Oberbau nicht unbekannt. Allerdings erfreut sich hier bereits seit einigen Jahren der ein- oder mehrteilige Langschwellenoberbau großer Beliebtheit und ein neues Oberbausystem ist nicht allen willkommen. Noch 1868 schreibt Heusinger von Waldegg (Herausgeber des Organs):

Die Fortschritte im Eisenbahnwesen haben sehr oft mit festen Überzeugungen, die eher Glaubensätze sind, und wirtschaftlichen Interessen zu tun. Der Herausgeber H. von Waldegg entwickelt selbst ein Langschwellensystem.

Die Auswirkungen des Zusammenspiels von Bettung und Schwelle wird anschaulich beschrieben und eine Veränderung oder Anpassung im Bettungswesen angeregt.

Das Bettungsmaterial für den Stahlschwellenoberbau soll auf jeden Fall durchlässig sein und Wasseransammlungen und Schlammbildung verhindern. Schotter in der Körnung bis 30 mm kommt in Verwendung, die heutige Körnung 2.

Hochofenschlacke kommt ebenfalls in Frage. Insbesondere bei der Sclacke aber auch bei den mineralischen Bettungsstoffen muss beachtet werden, dass keine Stoffe enthalten sind, die das Rosten begünstigen (z.B. Schwefelverbindungen).

Dennoch plädiert die fünfte Versammlung der Techniker deutscher Eisenbahnverwaltungen 1868 für Versuche mit eisernen Schwellen, die alsbald aufgenommen werden. Eine Aufstellung von 1871 nennt acht deutsche Bahnen, alle in Preußen ansässig.

1868/69 gehen zunächst nur wenige Streckenmeter (insgesamt 4130,86 m) in Betrieb, ausschließlich mit Vautherin-Schwellen.

Bergisch-Märkische Eisenbahn 414,16 m

Hannoversche Staatsbahn 255,4 m

Hessische Nordbahn 2,9 m (im Bau)

Niederschlesische-Märkische Eisenbahn 754 m

Preußische Ostbahn 66 m

Rheinische Eisenbahn 902,4 m

Saarbrücker- und Trierer Eisenbahn 1510 m (zwei Abschnitte)

Westphälische Staatsbahn 226,2 m

Zu der Zeit liegen bereits 294 Gleiskilometer mit den verschiedenen Langschwellenbauarten.

Die Schwellen werden von französischen Walzwerken geliefert, nur für einen der beiden Saarbrücker Abschnitte walzt erstmals die Butzbacher Hütte Vautherin-Schwellen.

Die Technische Commission des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen befragt die Mitglieder regelmäßig zu allen den Bahnbetrieb betreffenden Fragen, so auch zum Oberbau mit eisernen Querschwellen.

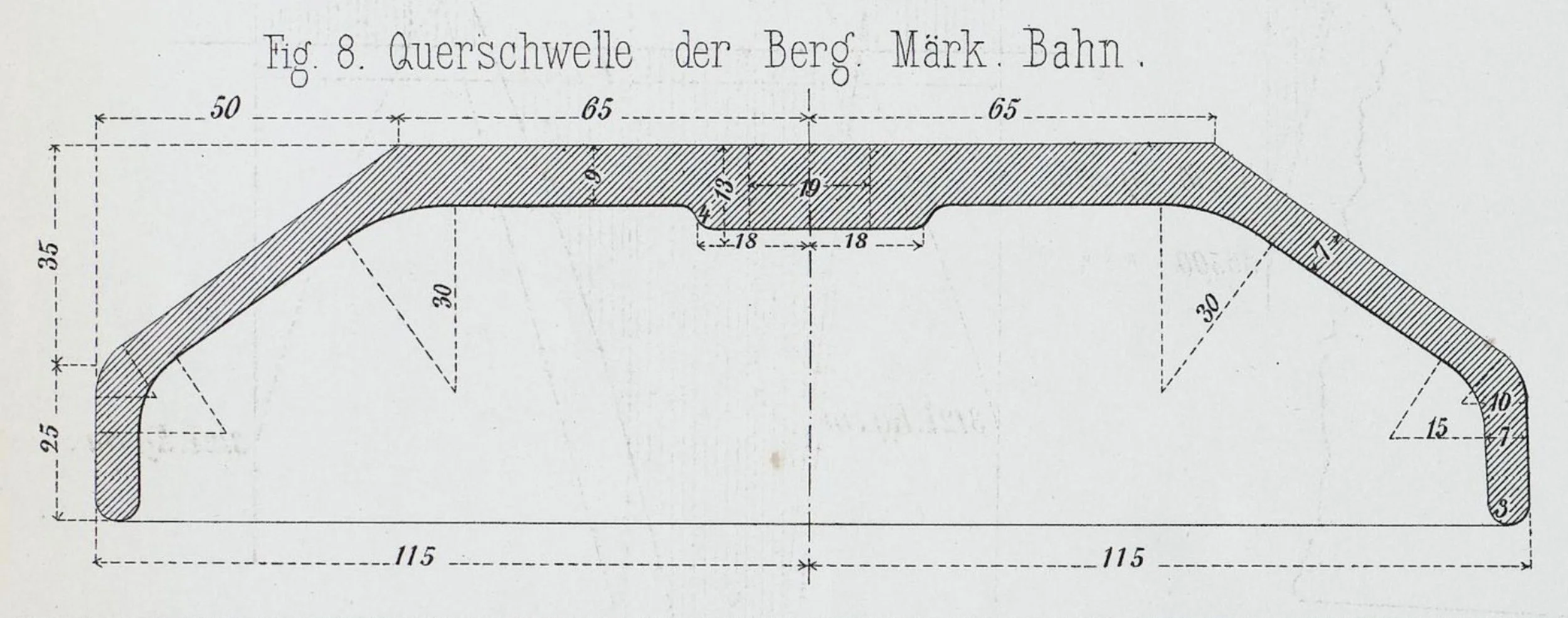

Die Berichte der Bahnen fallen durchweg negativ aus, der Befund der BME ist nur ein Befund von vielen.

Als Mängel werden erkannt:

zu geringe Materialstärken

zu geringes Gewicht

Aufweitungen der Schlitze für die Keilverspannung der Schienen

geringe Reibung zwischen Bettung und Schwelle und die daraus resultierende schlechte Haltung der Gleislage gerade in Bögen, weil die Schwellen in Querrichtung verrutschen können

Bei der neuen Ausführung werden unterhalb der Schienenauflager T-Profile angenietet, die den Querverschiebewiderstand erhöhen sollen.

Die Materialstärken und damit auch das Gewicht werden mit den Neu- bzw. Ersatzbestellungen geändert.

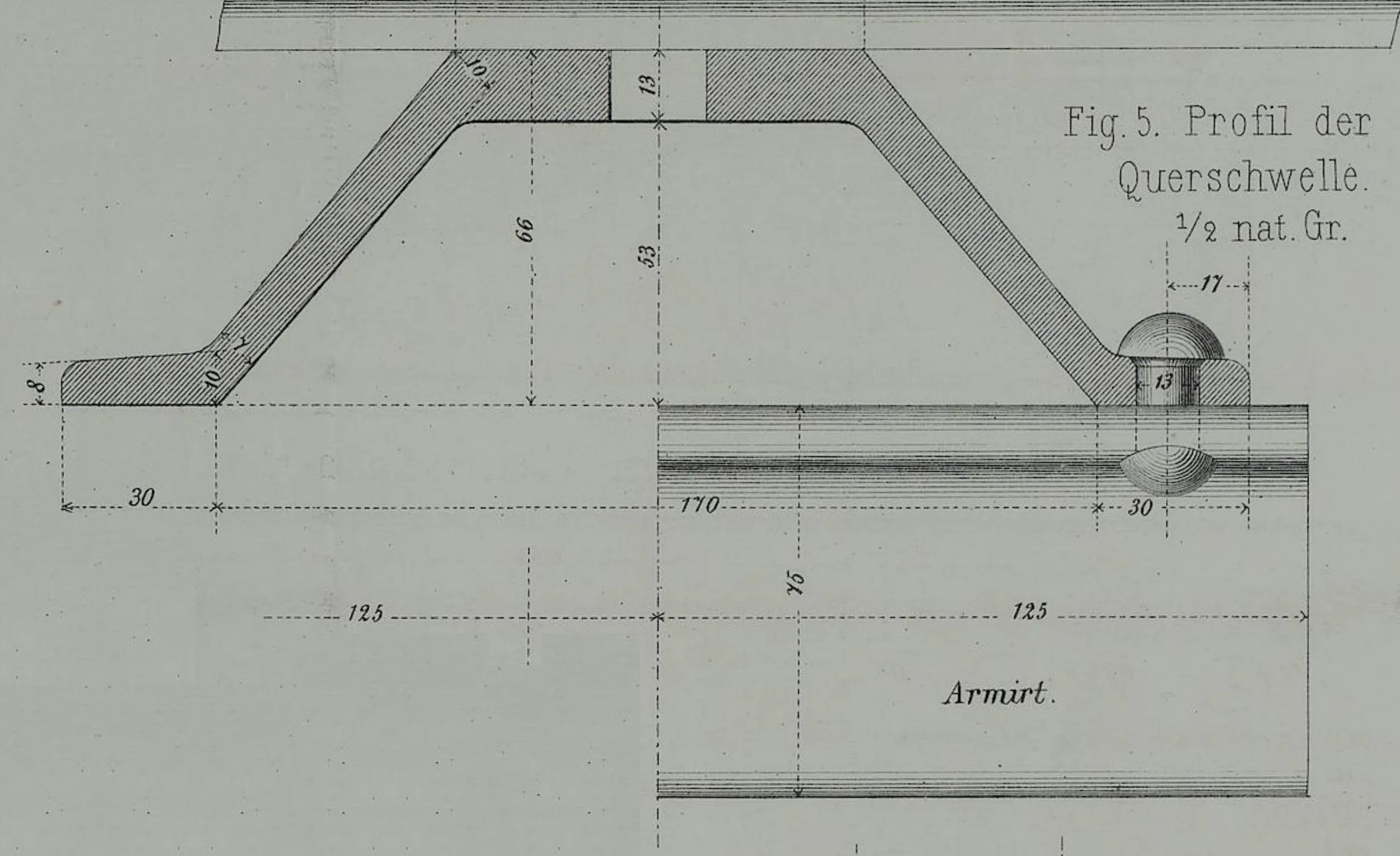

Zum Vergleich die Querschnitte der BME-Schwellen von 1868 und etwa 1876. Die erste Ausführung ist an der dünnsten Wandung nur 4,5 mm stark, 1876 sind es 7 mm. Zum Vergleich: Bei der späteren Reichsbahnmittelschwelle Sw 7 sind es 9 mm. Die Hauptabmessungen Breite, Höhe und Deckenbreite werden noch nicht wesentlich verändert.

Eine bessere Lagestabilität in Querrichtung soll schließlich dadurch erreicht werden, dass aus dem offenen Profil ein geschlossener Kasten wird. Die in Frankreich und Belgien bereits seit 1865 eingeführten sogenannten Endverschlüsse werden übernommen, die Variante der Hannoverschen Staatsbahnen von etwa 1876 ist ein typisches Beispiel. Die Abschlüsse werden dem Querschnitt der Schwellen angepasst.

Bahnen mit gröberen Anteilen im Bettungskies stellen fest, dass die breiten Flansche der Vautherin-Schwelle ungleichmäßig aufliegen können, was dazu führen kann, dass sich innerhalb der Schwelle der gewünschte feste Bettungskörper nicht bilden kann. Die Erkenntnis, dass sich insgesammt gröberes und sauberes, gut zu entwässerndes Material wie Steinschlag (Schotter) oder Kies bis 30 mm Korngröße sich für Stahlschwellen besser eignet, führt zum Fortfall der Flansche.

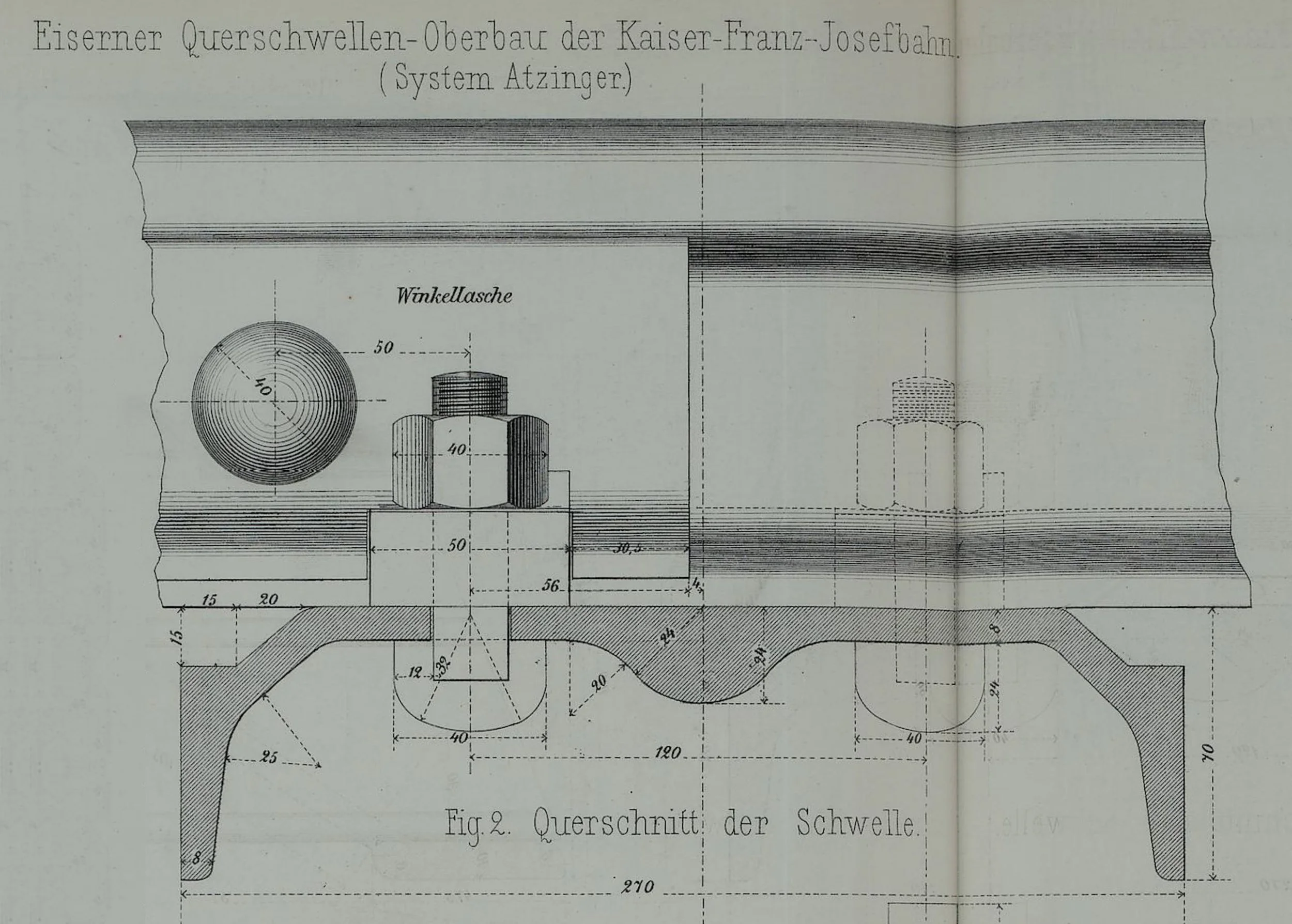

Am fachlichen Austauch der Vereinsmittglieder nehmen auch Bahnverwaltungen aus Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich teil. Mitte der siebziger Jahre lässt die Kaiser-Franz-Josefbahn Altschienen für verschiedene Projekte umwalzen, darunter auch eine sehr stabile Querschwelle mit breiter Schienenauflage und ohne Flansche, die sich gut in das Bettungsmaterial eingraben kann.

Quellen:

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1864

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1868

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Supplementband 1871

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Supplementband 1875

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Supplementband 1878

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Supplementband 1884

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1889

Das Eisenbahn-Geleise, Geschichtlicher Theil. Erste Hälfte, August Haarmann 1891

Das Eisenbahn-Geleise, Geschichtlicher Theil. Zweite Hälfte, August Haarmann 1891

Die Oberbauanordnungen der Preußischen Staatseisenbahnen. K.P.E.V., 1895

Klöckner und die Geschichte des Oberbaus, Hans-Heinricht Niebaum 1965, 2. Auflage 1969

Ähnliche Querschnitte werden ab etwa 1880 mit dem Übergang von Schweißeisen zu Flussstahl bei deutschen Bahnen eingeführt, als Beispiele dienen hier die Schwellen der BME und die Ausführung für bayerische Nebenbahnen.

Die BME bleibt weiterhin bei der Verspannung der Schienen mit Keilen. Deshalb wird die Schwellendecke in der Mitte verstärkt, damit die Keile und Krampen die Schlitze nicht so leicht aufweiten können.

geneigte Auflager werden in die Schwellendecke eingepresst

Elberfeld

Bei Stopfarbeiten können die unteren Kanten der Seitenwandungen beschädigt werden. Mit meist dreieckigen, manchmal tropfenförmigen Verstärkungen wird dem Problem begegnet, ohne dass sich eine nicht erwünschte Auflagerfläche bildet.

Württemberg

Die Preußischen Staatseisenbahnen gehen hier vorerst einen Sonderweg. Sie führt 1881 ein von August Haarmanns Langschwellenoberbau stammendes Hutprofil als Normal-Schwellenprofil ein. Es erfüllt nach Ansicht der Verwaltung die Anforderungen hinsichtlich

geringer Materialaufwand

große Tragfähigkeit

breite Auflagerfläche

zweckmäßige Verteilung des Bettungsdrucks

Die Herstellung der Neigung auf einer geraden Schwelle erreicht man durch entsprechend schräge Unterlagen zwischen Schwellendecke und Schienenfuß.

Manche Bahnverwaltungen oder Befestigungskonzepte möchten das Material einsparen und bevorzugen die direkte Auflage der Schiene auf der Schwelle. Das bringt diverse Lösungen hervor.

Alle Varianten gab es auch bei deutschen Bahnen.

ein Knick in der Mitte

mittig im großen Radius gebogen, die Schienenauflager tangential anschließend

Mittelteil gerade, die Schienenauflager abgeknickt

über die ganze Länge in einem Radius gebogen

Mittelteil gerade, die Schienenauflager abgeknickt, Enden wieder gerade

Mittelteil gerade, die Schienenauflager abgeknickt, Enden nach unten geknickt

Die Varianten mit den mehr oder weniger stark nach unten zurückgebogenen Schwellenenden werden gewählt, weil die Bettung sonst nach außen geschoben werden kann.

Um den Verschleiß zwischen Schienenfuß und Schwellendecke zu mindern, wird meistens Filz als Zwischenlage genutzt.

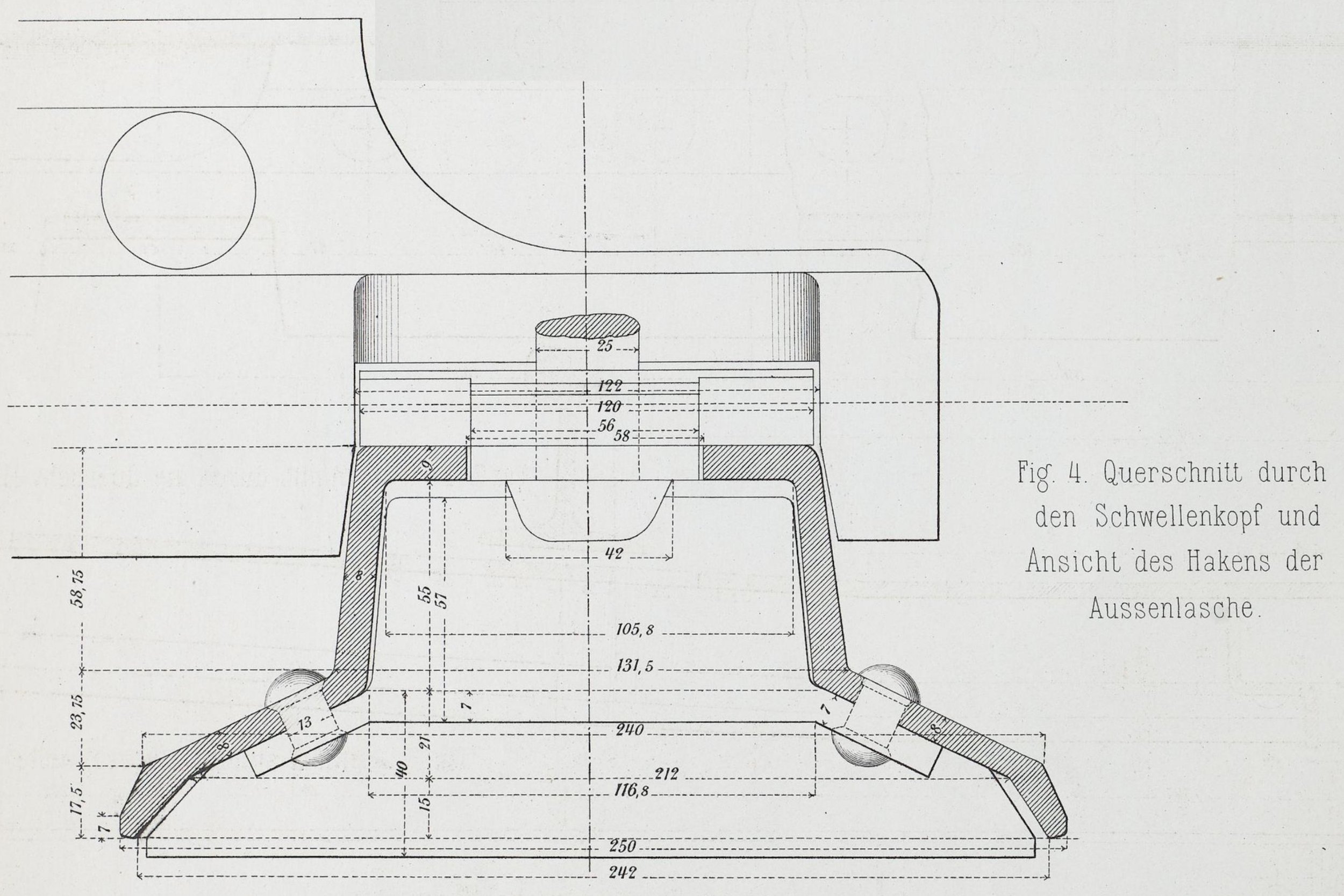

Das Hut-Profil wird in verschiedenen Abmessungen gewalzt. Der Querschnitt bewährt sich auf Dauer nicht, weil die seitlichen Auflager eine volle Füllung des Profils gerade unter den Schienenauflagern behindern. Wesentlich an der Bauform ist aber, dass sie ungeknickt eingebaut wird und dass die Schrägstellung der Schienen erstmals durch Hakenplatten hergestellt wird. Die zusätzlichen Klemmplatten und Hakenschrauben mit Muttern werden nur auf der Gleisinnenseite eingebaut, was die Beobachtung der Befestigungsmittel erleichtert. Das Konzept gerade Schwelle mit Hakenplatten wird in Preußen bis zur Eingliederung in die Reichsbahn beibehalten. Mehr dazu im Abschnitt Preußen.

Das Normalprofil ist nicht bindend, die Direktionen und die unter Verwaltung stehenden Gesellschaften entscheiden selbstständig über ihre Beschaffungen. Es soll sich laut A.Haarmann aber um “beträchtliche Mengen” verlegter Schwellen handeln. Erst 1895 werden allgemein gültige Regelzeichnungen für den Oberbau veröffentlicht. Da hat man sich wieder mit der oben gezeigten Trogform à la Elberfeld angefreundet, die Querschwelle Form 51 ist nur ein wenig stärker dimensioniert.

1886 veröffentlicht Regierungs-Baumeister W. Fuchs seine Gedanken bzw. wissenschaftlichen und rechnerischen Erkenntnisse zur Stahlquerschwelle. Sein Querschnittentwurf soll mit den verschieden schrägen Wandungen dafür sorgen, dass bei den durch die Zugfahrten verursachten ständigen Auf-und Abbewegungen der Schwelle immer weiteres Bettungsmaterial unter die Schwelle gelangt, Richtung Schwellendecke wandert und im engeren Kastenbereich schließlich so verdichtet wird, dass höchste Tragfähigkeit und Lagestabilität erreicht werden. Zum System gehören Laschen, die mit ihren Ausklinkungen die Schwelle umgreifen und damit für Wanderschutz sorgen. Funktionsgleiche Winkellaschen mit Ausklinkungen für Klemmplatten oder Hakenplatten sind bereits üblich.

Es bleibt beim Entwurf.

Zuvor war schon von den Endabschlüssen der Schwellen die Rede, die die Seitenstabilität erhöhen sollen. Auch in diesem Punkt gibt es einen Abschluss der Entwicklung, der sich bis in die Gegenwart gehalten hat.

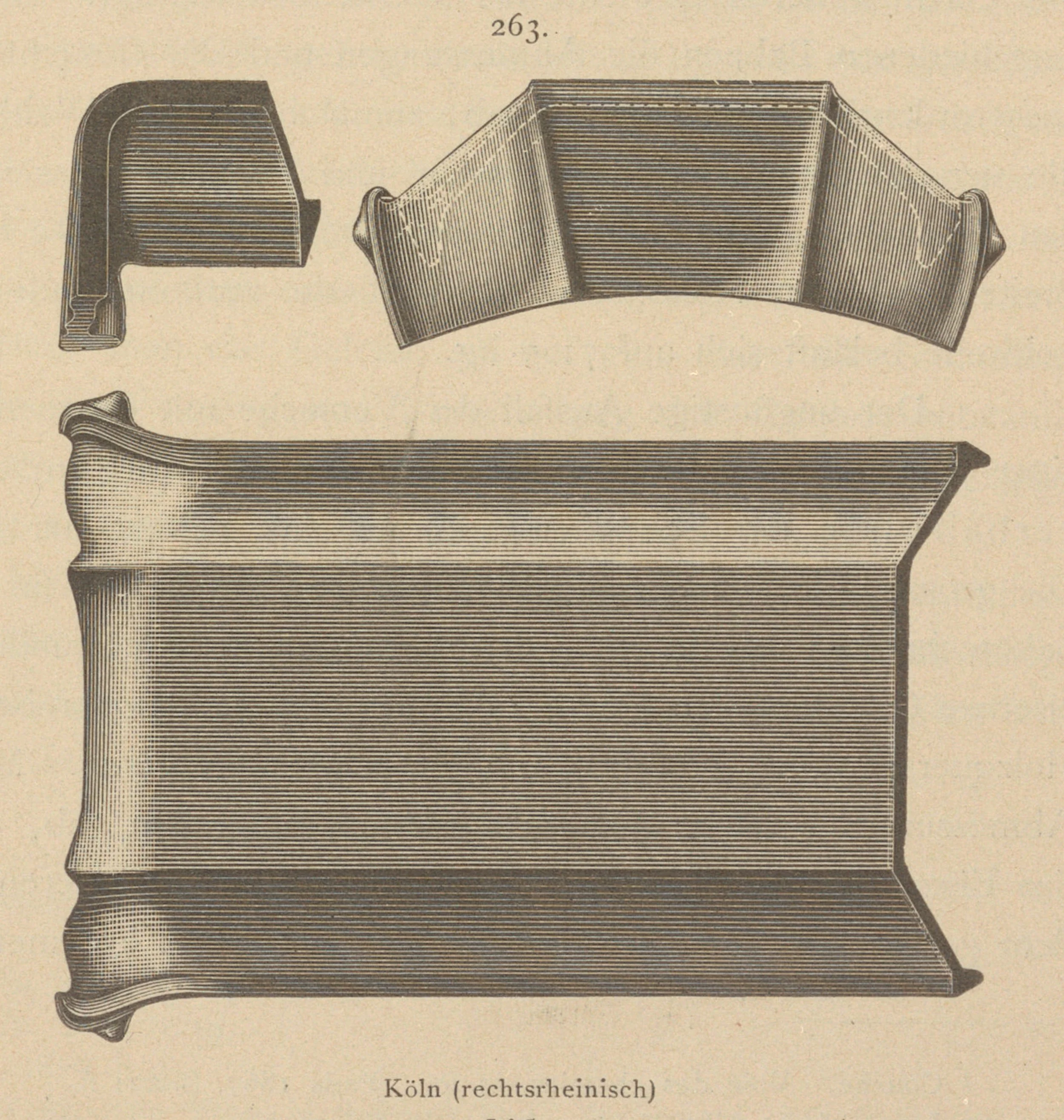

Außer eingenieteten Abschlusswinkeln u.ä. wird auch versucht, die Enden einzuschneiden bzw. in Form zu schneiden und den Überstand herunterzuklappen. Der Abschluss entspricht dem Schwellenquerschnitt, manchmal auch ein wenig tiefer in die Bettung eintauchend. Dann und wann spleißt die Paketierung der schweißeisernen Schwellen an diesen Stellen auf.

Ab Mitte der achtziger Jahre werden die inzwischen aus Flussstahl gefertigten Schwellen direkt nach dem Walzen, Richten und Schneiden im noch walzwarmen Zustand niedergebogen, ohne Flachpressen oder Einschneiden. Die abgebogenen Enden werden breiter als die Schwelle und lassen sich bei Bedarf so groß gestalten, dass sie deutlich tiefer in die Bettung eingreifen als die Schwelle selbst, ein einfaches Verfahren mit großer Wirkung.

Bliebe noch etwas zur Länge und Längsform von eisernen Schwellen zu sagen.

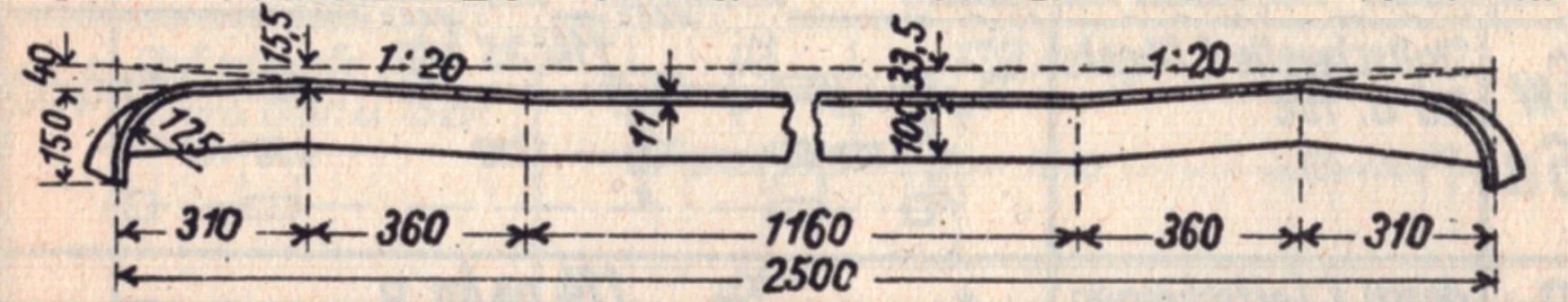

1884 - das Ende der Entwicklung zur modernen Trogschwelle mit kräftig dimensionierten abgebogenen Enden (im Fachdeutsch: Kappung) ist absehbar - wird für die Länge eine Faustformel mit drei Dezimalstellen veröffentlicht.

Im Verlauf der Entwicklung gibt es zuvor viele Bestrebungen und Rechtfertigungen, zwecks Materialeinsparung mit deutlich kürzeren Schwellen auszukommen. Zur Mitte der achtziger Jahre überwiegen aber Längen zwischen 2,5 und 2,7 Meter.

Die Neigung der Schienen zur Gleismitte hin in Kombination mit den konischen Radreifen ist eine frühe Entwicklung der Eisenbahn. Sinuslauf und Wegausgleich zwischen innerer und äußerer Schiene im Gleisbogen sind die passenden Stichworte.

Eine Umfrage des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen von 1870/71 zeigt ein uneinheitliches Bild. Zur Erläuterung: eine deutsche Meile entspricht gut 7,5 km.

Mittelteil gerade, die Schienenauflager abgeknickt, Enden nach unten gebogen

Die Verbreitung der Stahlquerschwelle in der Modellepoche I b/c

In der Modellbahnerzeitrechnung ist die Entwicklung zur modernen Stahlquerschwelle im Übergang von der Modellepoche Ib zum Abschnitt Ic abgeschlossen.

Holzschwellen beherrschen die Szene auch wenn die Haltbarkeit nach wie vor zu wünschen lässt. Die Erforschung und Erprobung diverser Schutz- und Tränkungsverfahren hat noch keinen durchschlagenden Erfolg gebracht. Gerade die im Deutschen Reich reichlich vorhandene Rotbuche kann noch nicht in dem Umfang genutzt werden wie die Holzwirtschaft möchte. Ohne ausreichenden Schutz fault sie schnell, darüberhinaus neigt sie zum Reißen und Biegen.

Zum 1. April 1880 liegen sehr genaue Angaben zu den Gleiskilometern mit eisernen Querschwellen im Bereich der Preußischen Staatsbahnen vor.

Die Gesamtlänge von 527,54 km ist recht bescheiden gemessen an den 9939,75 km unter preußischer Verwaltung (Angabe für Anfang 1880 nach Roell, Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, Band 8, 1917). Ich spare mir an der Stelle irgendwelche Prozentangaben, denn in der obigen Tabelle sind exakte Gleiskilometer angegeben, bei Roell sind es Netzkilometer. Aber die Tendenz sollte klar sein.

Gut vergleichbar sind aber die Angaben zu den Gleiskilometern mit eisernen Langschwellen im Bereich der Preußischen Staatsbahnen vom 1. April 1880. Das sind mit 1541,77 km fast dreimal so viele wie mit Stahlquerschwellen. Eiserne Langschwellen werden bereits seit 1865 verlegt.

Hauptsächlich sind die Systeme der Rheinischen Eisenbahn (etwa 1872/73) und Hilf (etwa ab 1870) vertreten,. Die Bauart Hartmann wird erst erst 1877 zum Patent angemeldet und erst 1881 in großem Umfang an die Staatsbahn Hannover, die Berliner Stadtbahn, die Niederlande und Rußland und daraufhin an weitere deutsche Verwaltungen geliefert.

Zuvor wird bei der Rheinischen Bahn ab etwa 1865 der einteilige Langschwellenoberbau von Hartwich verlegt. Eine Umfrage des Vereins von 1873/74 zeigt, dass die Hartwich-Schiene sich nicht bewährt und auf jeden Fall in Hauptgleisen wieder ausgebaut wird.

1924 erfasst die neue Reichsbahn noch 338 km Hauptgleise auf Langschwellen (vorwiegend Hilf & Haarmann) und auch noch 20 km des schwellenlosen Oberbaus mit Hartwichschienen.

Hartwich

Rheinische Eisenbahn

Die geringe Verbreitung der Stahlquerschwelle zu Beginn der achtziger Jahre hat natürlich auch damit zu, dass die oben beschriebene Entwicklung zur modernen Form zu der Zeit noch nicht abgeschlossen ist und die Bahnunternehmen dementsprechend vorsichtig sind.

Die Zahlen für die gesamten deutschen Bahnen ähneln daher denen der preußischen Bahnen.

Haarmann

Haarmann

Nach 1895 entwickeln die Länderbahnen und privaten Eisenbahngesellschaften auf Basis der trogförmigen Stahlschwelle ihre Oberbauformen - meist jeweils für Haupt- und Nebenbahnen - , die im großen und ganzen bis zum Übergang in die Reichsbahn bestehen. Bauarten aus Baden und Oldenburg werden Vorbild für die dann geschaffenen Varianten mit der neuen Schiene S 49.

Auch in Deutschland ist die Verwendung von Eisenschwellen bei den einzelnen Verwaltungen außerordentlich verschieden. Von den durchgehenden Gleisen lagen im Jahre 1905 auf Eisenschwellen in Baden 95,3%, in Württemberg 49%, in Preußen-Hessen 28,2%, in Bayern 22,9%, in Elsaß-Lothringen 18,2%, in Sachsen 1,7%, in Oldenburg 0,4% und in Mecklenburg sind Eisenschwellen in nennenswertem Umfang überhaupt nicht verwendet. Eisenschwellen erfordern als Bettungsmaterial möglichst hartes Geschläg; andernfalls verschlammt die Bettung rasch und muß erneuert werden. In Gegenden, wo Sand und Kies als Bettungsmaterial zur Verwendung kommen, sollten daher Eisenschwellen nicht verwendet werden; außerdem ist zweifellos, daß das Fahren auf Holzschwellen im allgemeinen sanfter ist als das auf Eisenschwellen.

aus: Lexikon der gesamten Technik, herausgegeben von Otto Lueger, 2. Auflage 1904–1920, bei zeno.org

Leider unterscheidet die Auflistung nicht zwischen Lang- und Querschwellen. In Mitteleuropa ist noch der hohe Anteil von eisernen Schwellen in der Schweiz erwähnenswert, um 1900 sind es über 50%. Größere Verbreitung soll die Stahlschwelle auch in Griechenland und der Türkei finden, genaue Zahlen sind nicht bekannt.

Die Bahnunternehmen in Deutschland formulieren keine eindeutigen Argumente, die das eine oder das andere Material ausschließen oder bevorzugen. Nach der endgültigen Abkehr von Steinblöcken, Steinschwellen u.ä. 1876 (Technische Vereinbarungen des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen) wird es letztlich eine gesamtwirtschaftliche Entscheidung welche Schwellenart – Holz oder Stahl - wann und wo eingesetzt wird (abgesehen von betrieblichen Einschränkungen, s.u.).

Die Statistiken bis 1888 lassen einen nur kurzen Boom der Stahlschwelle ahnen. Wegen der uneinheitlichen und noch recht großen Schwellenabstände schätze ich die von 1885 bis 1888 neu verlegten “eisernen” Gleise in Deutschland auf 2000 bis 2300 Kilometer.

Sollten mir weitere Zahlen zur Entwicklung bis zur Reichsbahngründung begegnen, werde ich das nachtragen.

Qellen:

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1881

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1884

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1889

weitere Angaben im Text

Oberbauformen der Privat- & Länderbahnen mit Stahlschwellen

… werden gelegentlich in extra Kapiteln vorgestellt. Zur Zeit sind das noch Baustellen.

Bergisch-Märkische Eisenbahn

Deutsche Reichsbahn (-Gesellschaft)

Die Reichsbahn übernimmt die Bauarten der Länderbahnen und entwickelt für den neuen S 49-Oberbau mit festen Stößen verschiedene Mittelschwellen und Breitschwellen. Man orientiert sich dabei an den hohen badischen und oldenburgischen Mittelschwellen (“Neues Profil”), entwirft sie aber etwas breiter für eine noch bessere Lage in der Bettung.

Übernommen wird auch die Knickung der Schwellen, um die Neigung 1:20 der Schienen zu erreichen.

Die Bearbeitungsmaße gelten für alle DRG-Stahlschwellen außer der Sw 19a.

Alle Schwellen erhalten in der geknickten Form das Nebenzeichen a, wenn zusätzlich Lochungen (z.B. für Leitschienen) eingebracht werden, auch andere Kleinbuchstaben.

Die Bettung ist gegenüber den Länderbahnen verbessert und bietet den vergrößerten Trogquerschnitten so guten Halt, dass die Schwellenlänge auf 2500 mm festgesetzt wird. Die Breitschwellen unter den Stößen sind 2600 mm lang.

Die Decken- und Wandstärke der Sw 1 entspricht dem badischen Modell. Verwendet für den Reichsoberbau B.

Die zweite Version ist für den Oberbau O nach Oldenburger Vorbild vorgesehen. Hier werden aus der nur 10 mm starken Decke Keilrippen hochgepresst.

Ab 1927 wird auch der Oberbau K mit Rippenplatten im Stahlschwellenoberbau angewendet. Die Rippenplatten werden aufgeschweißt.

Zunächst werden die Schwellen Sw 7 und Sw 8 gewalzt. Die Breitschwelle wird noch einmal überarbeitet und erhält mit der Sw 11 die endgültige Form.

Die Schwellenenden für die Oberbauarten B und O und die ersten Entwürfe für den K-Oberbau Sw 7 und 8 sind noch stärker geknickt und der Radius der Kappung fällt mit 125 mm größer aus als bei den späteren K-Schwellen 7/9 und 11/12.

Die Schwellen für den K-Stahlschwellenoberbau für Gleise und Weichen haben übereinstimmende Querschnitte.

Quellen:

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1937

Der neue Oberbau der Deutschen Reichsbahn und der Oberbau der Gruppe Preußen, G. Wulfert, 1939

Der Oberbau bei der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert, 1958

Ein Vorschlag zur Materialeinsparung stammt von Krupp. In einer Werbung von 1937 wird die Entwicklung als Neuheit beworben. Zu der Zeit ist die Rüstungsindustrie bereits der bevorzugte Abnehmer der Hüttenwerke.

Hier werden die Rippen (der K-Oberbau-Platten) aus der Schwellendecke hochgepresst. Das geneigte Schieneauflager ist Teil der Pressung.

Die DRG führt die Bauart als Sw 19a. Das Nebenzeichen a, weil auch hier die Schienenneigung durch die Schwelle erreicht wird.

Verwendet für den Oberbau M (E).

1952 beurteilt G. Schramm die weitere Entwicklung nach der Reichsbahngründung:

Inventur 1966

Der Bestand nach 1945

Über Jahrzehnte werden Verfahren entwickelt, die Kiefern- und Lärchenschwellen haltbarer machen sollen, Buche wird wegen ihrer Neigung zum Reißen, Biegen und Faulen lange abgelehnt. Letztendlich ermöglicht erst das weiterentwickelte Rüping-Tränkverfahren ab 1902 die Nutzung der in großen Mengen vorhandenen Buche als Gleisschwelle guter Qualität, was die Holzschwelle gegenüber der Stahlschwelle weiterhin im Rennen hält.

Allgemein wird der Holzschwelle ein geringeres Fahrgeräusch und eine größere Elastizität (weicheres Befahren) zugesprochen, mit ein Grund, dass die Reichsbahn für Strecken des hochwertigen Reisezugverkehrs (Sonderklasse) nur Holzschwellen vorsieht. Laut G. Schramm (1952) ist der niedrigere Lärmpegel messbar, eine höhere Elastizität kann durch Messungen nicht nachgewiesen werden. Er hält die Annahme für eine gefühlsmäßige Deutung der „leiseren“ Züge.

1939 wird die Produktion von Stahlschwellen endgültig eingestellt, weil das NS-Regime mehr Stahl für die Welteroberung braucht.

Bei den ersten Bestandsaufnahmen der neuen Bundesbahn werden über 40% stählerne Gleisschwellen registriert. Bei den Weichen ist der Anteil noch höher: zum 31.12.1951 werden 111.995 Weichen – das sind 62,4% - mit Stahlschwellensätzen gezählt.

Mit der Einführung der Betonschwelle und auch der Streckenstilllegungen geht der Anteil der Stahlschwelle langsam zurück.

Die Tabelle zeigt die Zahlen der Oberbauinventur 1963, getrennt für Gleise 1.,2. und 3. Ordnung.

Auf der rechten Seite sind buchhalterische Werte angegeben:

leerer Rahmen > Sollalter

gefüllter Rahmen > tatsächliches Alter

ganz rechts: Wertberichtigung

Quellen:

Jahrbuch des Eisenbahnwesens 1952

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1956

Der Eisenbahningenieur 1965

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1966

Das Ende der geknickten Schwellen

Der Baudienst bemängelt, dass die geknickten Schwellen für die Reichsbahnbauarten B, O und K die Stopf- und Richtarbeiten erschweren.

Die Nachkriegs-Reichsbahn bzw. die neue Bundesbahn nutzen die neue Rus (Rippenunterlagsplatte für Stahlschwellen) 929(b), um das Problem langfristig zu lösen. Nach fälligen Schwellenerneuerungen werden die ausgebauten geknickten Schwellen in den vorgesehenen Oberbaulagern gerade gerichtet und wieder verwendet.

Verwendet für Oberbau K (DB)

1949 wird beschlossen, für die dringende Instandsetzung der Gleisanlagen auch die zahlreich vorhanden preußischen Stahlschwellen Sw 71 und Sw 66 zu nutzen. Auf eine Knickung der Schwellen soll verzichtet werden, statt dessen sollen die mehr oder weniger verschlissenen Lochungen für die Hakenplatten mit aufgeschweißten 1:20 geneigten Rippenplatten überdeckt werden.

Dafür wird eine neue Rippenplatte Rus 929 eingeführt.

Um auch längere Risse um die Schwellenlochungen überdecken zu könnnen, wird die Platte auf 240 mm verlängert und als Rus 929b ins Programm aufgenommen. Die Rus 929 ist damit überholt.

Quellen:

Elsners Taschenbuch für den Eisenbahntechnischen Dienst 1950

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1955

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1958

Wiederbelebung der Stahlschwelle?

Das oft behauptete Ende der Stahlschwelle ist immer noch nicht da. 1959 beschließt die UIC eine Norm für Stahlschwellen, wobei interessant ist, dass Stahlschwellen in Europa nur in Deutschland und der Schweiz größere Verbreitung erreicht haben und eine Weiterbeschaffung bei den Staatsbahnen laut Literatur nicht vorgesehen ist. Griechenland und die Türkei werden auch noch erwähnt.

Die UIC-Schwelle wird inzwischen als Sw 28 geführt.

Trotz des immer wieder zu lesenden Endes der Stahlschwelle entwickelt die DB noch eine weitere Bauform, die mit 100 mm Höhe den Abmessungen der Reichsbahnschwellen ähnelt.

Die Bezeichnung lautet Sw 82. Je nach Oberbau werden Zusatzeichen angegeben: 49, 54, 60, K oder W.

Breitschwellen werden für die neuen Stahlschwellen nicht mehr hergestellt, da die durchgehende Schweißung inzwischen Standard ist.

Die Bundesbahn baut 1979/80 drei Strecken(abschnitte) auf Stahlschwellen um. Zwei davon liegen im Saarland im hochbelasteten Zulauf zu Hüttenwerken. Das dritte Stück ist ein Gleisabschnitt der Fernstrecke Hamburg – Lübeck. Wie lange die Versuche dauern ist (noch) nicht bekannt.

Es wird von einer neuentwickelten Schwelle Sw 79/60 berichtet, es liegt nahe die “79” vom Entwicklungsjahr abzuleiten. Vermutlich ist die oben genannte Sw 82 dann die überarbeitete Schlussfassung.

Zur gleichen Zeit sind Stahlschwellen auch für die neuen S 54-Weichen im Gespräch (nicht realisiert).

Damit ist die Geschichte stählerner Querschwellen aber noch nicht abgeschlossen. Für manche Bahnanschließer werden weiterhin (Stand 2025) Gleis- und Weichenschwellen produziert, einheimische Walzwerke sind beteiligt.

Quellen:

Der Eisenbahningenieur 1960

Eisenbahntechnische Rundschau 1980

Iog 54.15.5000 und Iog 60.15.5000, DB-Systemtechnik 2005

Bearbeitung & Aufarbeitung

Für die Befestigung der Schienen müssen die verschiedenen Kleineisen auf der Stahlschwelle Halt finden können. Es gibt zwei Möglichkeiten:

Die Schienen liegen direkt auf der Schwelle auf: In die Schwellendecke werden Ausschnitte gestanzt, in die Hakenschrauben, Klemmplatten oder Hakenzapfenplatten eingreifen.

Die Schienen liegen auf Unterlagsplatten (meist Rippenplatten). Diese werden aufgeschweißt und sind die eigentlichen Träger für Hakenschrauben, Klemmplatten usw. .

Mit der Aufschweißposition der Platten wird die Spurweite bzw. die gegebenenfalls notwendige Spurerweiterung festgelegt.

Die Spurweite auf gestanzten Schwellen wird mit verschiedenen Hakenplatten, Klemmplatten oder Spurplättchen eingerichtet. Für Oberbauformen mit Leitschienen an Stützen gibt es radienabhängig unterschiedliche Lochungen.

Zur Kennzeichnung der Spur erhalten die Schwellen Schweißtupfen. Die haben bis 1950 einen Durchmesser von 8 mm bei 4 mm Höhe, danach wird die Sichtbarkeit bzw. Beständigkeit erhöht: Durchmesser 15 mm, Höhe 8 mm.

Die eine oder andere Stahlschwelle kehrt in die Bahnwerkstätten zurück. Verschleiß, Korrosion oder auch Entgleisungen setzen dem Material zu. Besonders anfällig sind die kalt geschnittenen/gestanzten Lochungen, die immer wieder Ausgangspunkte für Risse sind.

Bei der Aufarbeitung wird sozusagen jeder noch brauchbare Zentimeter genutzt. Unbrauchbares wird abgeschnitten, durch Entgleisungen verbogene oder geknickte Schwellen werden nach Möglichkeit warm gerichtet.

Aus den Reststücken werden neue Schwellen zusammengesetzt.

Hier werden preußische Sw 71 bearbeitet.

Manche Schäden können ohne Ausbau der Schwellen korrigiert werden. 1943 werden vorläufige Richtlinien für die Arbeiten im Gleis herausgegeben.

Quellen:

Elsners Taschenbuch für den Eisenbahntechnischen Dienst 1950

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1955

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1958

Der Oberbau bei der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert, 1958

Der Gleisbau, E. Ensinger 1962

Der Eisenbahningenieur 1964

Unterhaltung von Weichen, DB-Fachbuch 8/16, 1979

Die Y-Stahlschwelle

… wird hier nicht näher besprochen. Die Y-Schwelle wird bei Herrn Frenzel und Weichen-Walter ausführlich gewürdigt - das muss ich hier nicht wiederholen.

Das System passt für Modellszenen ab der späten Epoche 4.

Zwischenlager der Bm Göttingen

In der Mitte und rechts zwei Stapel mit Mittelschwellen, links zwei Übergangsschwellen für den Anschluss mit Querschwellenbauarten.

2020

Die Schienebefestigung erfolgt nur mit Spannklemmen und Winkelführungsplatten (W).

Quelle:

ThyssenKrupp Oberbauhandbuch, Ausgabe 08/10

Reichsbahn DR

Die Reichsbahn der DDR listet eine Stahlschwelle Sw 20 mit aufgeschweißten Rippenplaten Rpo 17c.

Querschnitt und sonstige Abmessungen entsprechen einer ungeknickten Mittelschwelle Sw7, die vom Reichsbahn-Stahlschellenoberbau-K bekannt und deshalb auch hier abgebildet ist.

Auch die DR setzt auf die durchgehende Verschweißung der Schienen und sieht keine Breitschwelle mehr vor.

Ein Vergleich mit dem bereits beschriebenen Nachkriegsprogramm der Bundesbahn liegt nahe. Ob dem so ist, wann das geschieht, ob es sich um gerichtete alte Sw 7 handelt oder um neu gewalzte Schwellen, ist zur Zeit nicht bekannt.

Freundliche Anfragen in der Angelegenheit werden leider nicht beantwortet.

Wo die Stahlschwelle nicht liegen soll

In der Zeit der Privatgesellschaften und Länderbahnen werden eiserne Lang- und Querschwellen zunächst auch in Tunneln verlegt, darunter auch der 4,2 km lange Kaiser Wilhelm-Tunnel bei Cochem, in Betrieb seit 1879 (1. Gleis) bzw. 1881 (2.Gleis). Die Kombination von Rauchgasen und Feuchtigleit lässt Schwefelsäure entstehen, die Schwellen, Schienen und Kleineisen angreift. Es werden verschiedene Schutzmaßnahmen ausprobiert, z.B. Anstriche oder Kalksteinbettung, um den Schwefel zu binden. Bisher habe ich nur auf die jeweilgen Tunnel bezogene Aufsätze gefunden, deshalb möchte ich noch keine allgemeingültige Aussage wagen, ab wann Stahlschwellen in Tunneln verboten oder nicht mehr empfehlenswert sind. Meine momentane Tendenz: vor 1900.

Die wie die Eisenbahnen mit enormen Tempo wachsende Industrie hinterlässt bereits aggressive Spuren in der Umgebungsluft, die dem ungeschützten Stahl ebenfalls zusetzen. In diesen Gebieten sollen Stahlschwellen ab der Reichsbahnzeit ebenfalls nicht verlegt werden.

Private Betreiber müssen sich nicht danach richten: Der Stahlschwellenoberbau auf der Zeche Zollern in Dortmund ist immer noch zu besichtigen.

Einschränkungen bestehen darüberhinaus in Wegübergängen (schlechte Belüftung, was die Korrosion begünstigt) und in für die Stellwerkstechnik isolierten Abschnitten.

Bahnsteiggleise sollen ebenfalls nicht mit Stahlschwellen ausgeführt werden. Ein Grund kann eigentlich nur die Feuchtigkeit sein, die stehende Dampflokomotiven, möglicherweise auch die Dampfheizungen der Reisezüge unter sich lassen, sein.

Wo sie heute noch eingebaut wird

Bei der Staatsbahn gibt es auch aktuell (2025) noch Gelegenheiten, die Stahlschwellen erfordern und für die auch neue Schwellen beschafft werden. Dabei geht es weniger um das Material, sondern um die geringere Bauhöhe.

Die anderen Standardschwellen haben Bauhöhen unter dem Schienenfuß von rund 15 - 17 cm (Holz) und 20 – 22 cm (Beton), inklusive Befestigungsmitteln. Beim Übergang des Gleises auf Brücken, Überwerfungsbauwerke oder Gleisabschnitte mit in der Höhe eingeschränktem Lichtraum - beispielsweise die untere Etage von Überwerfungsbauwerken - kann die notwendige Bettungshöhe unter den Schwellen fehlen. Dann wird auf eine flachere Schwellenform gewechselt, um ausreichend Schotter (Mindestanforderungen siehe Abb. rechts) unter die Schwellen bringen zu können.

In der Regel wird von Holzunterschwellung auf Stahlschwellen (nur 11 12 cm Bauhöhe) gewechselt, Betonschwellen werden meistens von den niedrigeren Holzschwellen abgelöst. Für den Epoche 6-Modellbau werden für solche Fälle besondere Beton-Flachschwellen (15 cm hoch) entwickelt, die einen durchgehenden Betonschwellenoberbau ermöglichen.

Die größte Publikumsnähe haben solche Fälle, wo Gleise an Bahnsteigen über die Quertunnel führen, die den Reisenden den Zugang zu ihren Zügen ermöglichen. Bis in die Modellepoche 5 werden in größeren Bahnhöfen auch noch separate Tunnel für den Gepäck- und Posttransport genutzt.

Hier liegen frische Sw 82 für die Erneuerung so eines Tunnelabschnittes im Bahnhof Göttingen bereit.

2017

Im vorderen Gleis werden Holzschwellen über einem Fußgängertunnel von Stahlschwellen abgelöst, hinten liegen Stahlschwellen im Betonschwellengleis.

Vorne Oberbau K, hinten Oberbau Ks

Münster Hbf 2017

Y-Schwellen werden ebenfalls für die Überbrückung der Problemzonen verwendet.

Münster Hbf 2022

Auch aus dem Streckenoberbau sind Stahlschwellen nicht gänzlich verschwunden. 2004 wird die Baumbergebahn Münster Coesfeld mit Sw 82 saniert. Nur in den Bü werden 15 m lange Abschnitte auf Betonschwellen verlegt (Gammelprophylaxe).

Der Grund für dieVerwendung von Stahlschwellen ist noch nicht bekannt.

Fotos: K.G. Schoeler

Es kann auch vorkommen, dass ein ganzes Bahnsteiggleis auf Stahl verlegt wird, obwohl die Richtlinien Stahlschwellen an Bahnsteigen ausschließen. Bei der Modernisierung von Bahnhöfen werden die Bahnsteighöhen an moderne Standards angepasst. Die Planung muss die geforderte Höhe über S.O. mit weiteren Gegebenheiten wie Zugang für die Reisenden, vorhandenen Hoch- und Tiefbauten, Bahnsteigdach und Unterbau im Rahmen des verfügbaren Budgets übereinbringen.

Ob die genannten technischen oder finanziellen Gründe oder ganz andere Argumente hier ausschlaggebend sind, ist nicht offensichtlich: Jedenfalls wird 2016 in Attendorn ein neues Bahnsteiggleis mit Stahlschwellen verlegt.

Im Beitrag zu Anschlussgleisen wird bereits erwähnt, dass Stahlschwellen dort eine große Verbreitung erreichen und auch in der Modellepoche 6 noch neu verlegt werden. Im ThyssenKrupp-Oberbauhandbuch von 2010 wird neben der Sw 82 und der Sw UIC 28 auch noch die preußische Sw 51 gelistet.

Wechsel von Stahl- auf Holz- oder Betonschwellen

Eine Beachtung der nebenstehenden Regel habe ich bisher nur bei H0-Puristen gesehen. Möglicherweise kennen die Anbieter von Miniatur-Stahlschwellen(gleisen) diese Richtlinien auch nicht und können ihren Kunden deshalb auch keine Hinweise geben.

Verschweißte Gleise machen da weniger Probleme.

Quellen:

Der neue Oberbau der Deutschen Reichsbahn und der Oberbau der Gruppe Preußen, G. Wulfert 1939

Der Eisenbahningenieur 1957

Der Oberbau bei der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert 1958

Anhang zu den Oberbauvorschriften 1949, Ausgabe 1960

Sonderformen für die Epoche 6

Wer sich mit dem Gleismodellbau in der Epoche 6 beschäftigt, kann sich mit vereinfachten Gleisplänen begnügen, darf dafür aber mehr Kabel für die Stellwerkstechnik verlegen. Damit die möglichst wartungsfreundlich unter den Schienen durchgeführt werden können, haben sich Zulieferer Lösungen ausgedacht.

Von Schwihag stammt die Kabelschachtschwelle, die im Stahl-, Holz- und Betonschwellenoberbau verwendet wird.

Sie kann auch mit Überwachungseinrichtungen - z.B. für die Heißläuferortung - bestückt werden.

Herzberg 2024

DENA bietet eine Kabelkreuzungsschwelle an, die auf der Sw 82 basiert.

Zeichnung: DENA