Oberbau K auf Holzschwellen, DB-Version nach 1956, 1:32

Die Entwicklung des Reichsbahnoberbaus

zuletzt bearbeitet am 29. Oktober 2025

Übersicht der Reichsbahnbauarten

Vorbemerkung

Unter Reichsbahnoberbau wird allgemein der neu entwickelte Oberbau mit S 49-Schienen verstanden, im Modellbau manchmal sogar reduziert auf die Bauart K und manchmal auch noch begrenzt auf die Bauart K auf Holzschwellen. Dabei werden die anderen S 49-Bauarten und die modernisierten Länderbahnformen bzw. Mischformen gerne übersehen.

Die S 49-Bauarten werden ausschließlich in Gleisen 1. Ordnung und der Sonderklasse verlegt. Jedes Nebengleis, jedes Überholgleis, jede Strecke 2. Ordnung wird von der Reichsbahn auch beim Neubau mit Länderbahnformen ausgeführt. Für den epochenbewußten Eisenbahnmodellbau gibt es eine große Auswahl.

Der Weg zum Reichsoberbau

Am 31. Juli 1919 beschließt die Nationalversammlung in Weimar die neue Verfassung und damit auch die Neustrukturierung des Eisenbahnwesens in Deutschland, gemäß Artikel 89 gehen die Länderbahnen zum 1. April 1920 in das Eigentum des Reiches über.

Zuvor findet bereits seit Jahrzehnten ein Austausch der Länderbahnen über technische Fragen auf diversen Ebenen statt. Im Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen werden die Entwicklungen im Eisenbahnbau von Fachleuten aus den Bereichen Verwaltung, Konstruktion, Betrieb und Industrie diskutiert, gemeinsame Ausschüsse haben zum Beispiel bereits Vereinheitlichungen im Fahrzeugbau erreicht.

Im Oberbauwesen ist man davon noch weit entfernt. Ein Ansatz zur Schaffung eines fortschrittlichen und länderübergreifenden Oberbaus ist die Denkschrift des preußischen Eisenbahnzentralamts vom Juni 1918, Basis ist der preußische Oberbau ab 1907 mit Schienen der Formen 8 und 15 und festen Schienenstößen auf Breitschwellen. Das Thema wird vom gemeinsamen Oberbauausschuss der Länderbahnen bei den Beratungen am

8. September 1919 in Berlin

11. September 1919 in Oldenburg

28. Oktober 1919 in Offenburg und

30. Oktober 1919 in Triberg

erörtert. Allein Mecklenburg nimmt nicht teil.

Zwei Konstruktionsvorgaben werden vereinbart:

Der Schienenfuß wird beidseitig mit Klemmplatten und Hakenschrauben – und damit nachstellbar – befestigt.

Und die Schienen liegen auf der Schwellendecke der Stahlschwellen auf. Die Schienenneigung 1:20 wird durch Knicken der Schwellen erreicht.

Damit ist das preußische Konzept der ungeknickten Schwellen mit Hakenplatten vom Tisch, was auch wirtschaftlich interessant ist, weil der größte Teil der vordringlich zu modernisierenden Hauptbahnen preußischer Bauart ist.

Auch bei der Schwellenlänge wird von den preußischen Form abgewichen. Statt 2,7 m sollen 2,5 m ausreichen, eine verbesserte Bettung nur aus Hartsteinschotter (gewalzt/gestampft) und die 100 mm hohe Stahltrogschwellen nach Vorbild der Badener und Oldenburger Schwellen sollen eine gute Lage des Gleises gewährleisten. Die nur 75 mm hohen preußischen Schwellen werden schon länger von vielen Fachleuten skeptisch besprochen.

1923/24 werden zwei Bauarten auf Stahlschwellen vorgestellt:

Oberbau B nach Badener Vorbild

Oberbau O nach Oldenburger Vorbild

Mehr dazu nach einem kurzen Zwischenstopp bei neuen Lastenzügen und neuen Schienen.

Neue Lastenzüge & Ordnungen

Die Reichsbahn ist trotz aller kriegsbedingten Altlasten zukunftsorientiert und plant den Verkehr mit schnelleren und schwereren Zügen. Für den Transport mit noch zu bauenden Großgüterwagen und den erforderlichen Lokomotiven werden Achslasten von 25 t angenommen, die dafür vorgesehenen Strecken müssen entsprechend ertüchtigt werden.

Die schweren Länderbahnoberbauformen sind für Achslasten von 20 t geeignet oder können dafür hergerichtet werden. Auch wenn langfristig ein Einheitsoberbau angepeilt wird, ist klar, dass auf die Länderformen auf absehbare Zeit nicht verzichtet werden kann.

In diesem Sinne fällt auch die Neugliederung der (Brücken-)Lastenzüge aus. Die Strecken werden entsprechend in die Kategorien N, E, G und H eingeteilt (siehe rechts).

Bereits 1921/22 wird die Kategorie H gestrichen, die verbleibenden Streckeneinteilungen sind in der Tabelle unten aufgeführt.

Die Einteilung der Gleise in 1., 2. und 3. Ordnung dient bei der Einführung dem Baudienst als Richtlinie für die Wertschätzung bei der Instandhaltung.

Neue Schienen

Um die Länderbahnschienen abzulösen bzw. mit verstärkten Profilen zu ergänzen werden neue Schienen geplant. 1923 liegen drei Entwürfe vor, alle haben die gleiche Fußbreite, geeignet für eine einheitliche Schienenbefestigung:

Schiene I ist für die geringeren Belastungen (H) vorgesehen, in der Endfassung wird sie noch etwas stärker ausfallen und als S 41 gelistet werden.

Schiene II soll die Kategorien E und G abdecken. Leicht modifiziert wird sie als S 45 gewalzt.

Um die Sache abzukürzen: Der aktuelle Bedarf für die Schienen I und II ist gering, vorhandene Länderformen decken die Einsatzbereiche bereits ab. Die S 41 wird bei der Reichsbahn nicht verbaut, weil per Erlass vom Februar 1923 nur noch zwei Oberbaukategorien (schwer und leicht) verlegt werden sollen, sie findet aber Verbreitung im Anschlussgleisbau. Die S 45 wird nur in geringem Umfang - eher versuchsweise - verlegt.

Letztlich werden auf Strecken G und H (Gleise 2. Ordnung) weiterhin Länderbahnschienen, vorzugsweise Preußenformen 8/15 auch mit modernisierten Befestigungen eingebaut. Sie liegen aber weiterhin auch in Gleisen 1. Ordnung der Lastgruppe E.

Im Rahmen der kriegsbedingten rüstungsorientierten Einsparungen und dann für kriegsbedingte Instandsetzungen wird die Schiene I/S 41 wieder hochgeholt und mit einfachem Oberbau sogar auf Strecken der Sonderklasse verlegt.

Als Regellänge wird zunächst 15 m festgelegt. Um Stöße innerhalb von Wegübergängen und auf Brücken zu vermeiden und für den Tunneloberbau sind zusätzlich Längen von 12 m und 18 m vorgesehen.

1928 werden erstmals 30 m lange Schienen beschafft, die dann die Regellänge für Strecken der Sonderklasse werden.

Die im Textausschnitt rechts beschriebenen 30 m-Ausgleichsschienen im Außenbogen sind nicht die einzige Möglichkeit. In den Listen werden für 30 m-Schienen Ausgleichslängen sowohl mit Überlänge für den Außenbogen als auch mit Unterlänge für den Innenbogen angeführt.

Bleibt die Schiene III, die bis auf den Kopfradius schon mit der Endfassung der S 49 übereinstimmt. Sie wird ausschließlich für Gleise 1. Ordnung (N und E) vorgesehen, dazu zählen auch stark belastete Ablaufanlagen.

Der Anfang: Der Oberbau auf Stahlschwellen

Die ersten Reichsbahnoberbauformen sind 1923 die Bauarten B und O auf Stahlschwellen. 1925 wird mit dem Umbau von Hauptbahnen begonnen, im Geschäftsbericht des Jahres werden 1200 km der Bauform B genannt. Der Oberbau O wird auf nur 80 km verlegt, in den nächsten Jahren wird er nur in der Direktion Oldenburg in größerem Umfang verlegt, sonst bleibt es bei Versuchskilometern.

Zum Umbau gehören selbstverständlich auch die Verbesserung der Bettung (nur noch Hartsteinschotter der Körnung 1, gewalzt/gestampft/Schwellenverlegung mit Füllkästen) und gegebenenfalls Brückenverstärkungen oder Brückenneubau.

Der Reichsbahnoberbau K auf Holzschwellen

Nach der Einführung der Oberbauarten auf Stahlschwellen muss die Frage nach der Form des künftigen Oberbaus auf Holzschwellen dringend gelöst werden.

Holzschwellen

Für die Schwellen wird überwiegend Kiefernholz verwendet, deshalb werden große Unterlagsplatten empfohlen, die die Lasten gut verteilen. Hartholzschwellen bleiben Sonderfällen vorbehalten.

Unter Weichholz wird Kiefer verstanden, Lärche in geringem Umfang.

Hartholzschwellen werden aus Buche oder Eiche (Weichen) gefertigt, es können aber auch Weichholzschwellen sein, die im Bereich der Bohrungen Hartholzdübel eingepropft bekommen.

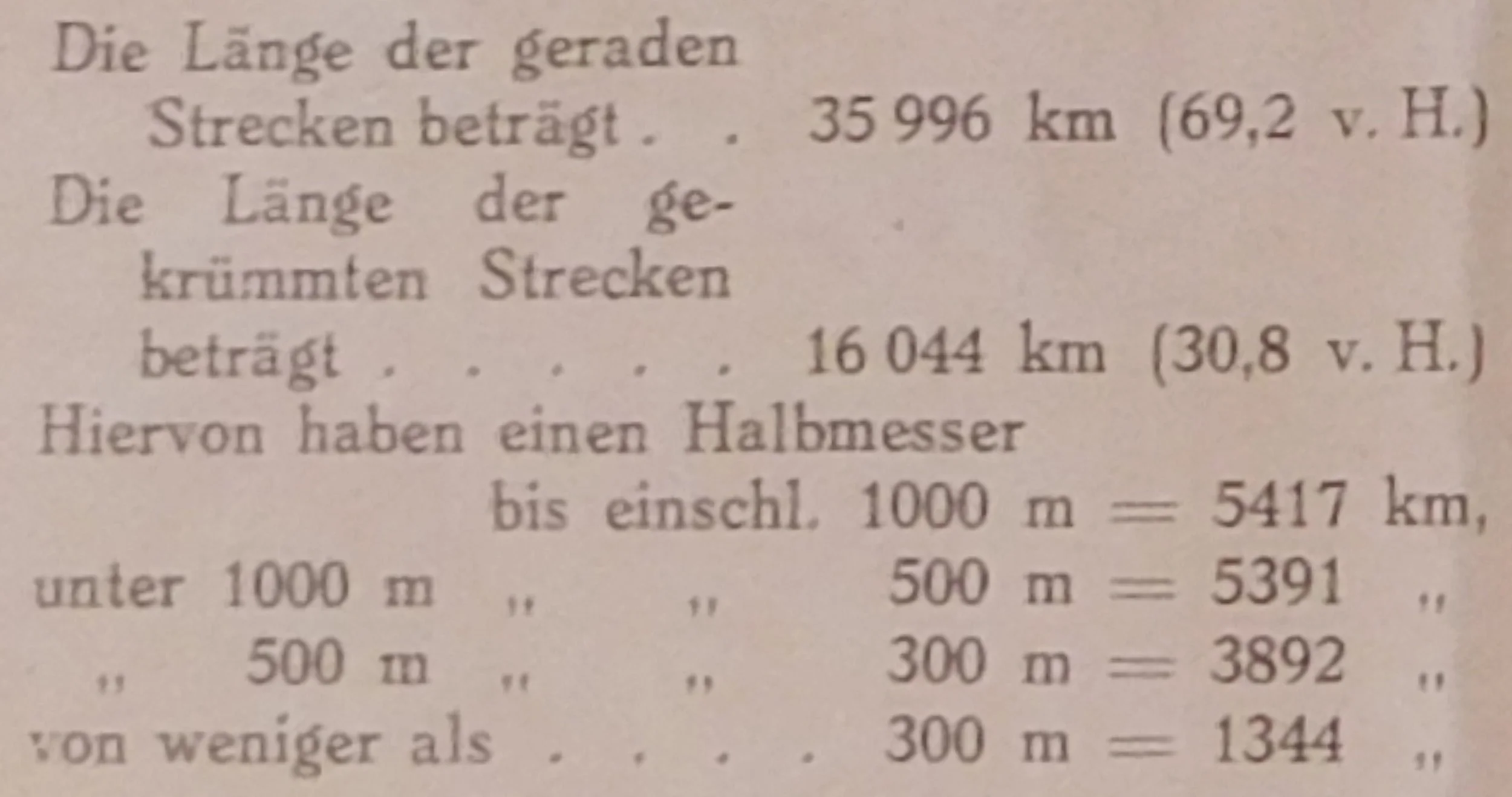

Zur groben Einschätzung des Hartholzanteils kann die Aufstellung gerader und gekrümmter Strecken aus dem Geschäftsbericht 1924 dienen.

Die Anforderungen & erste Entwürfe

Der Regeloberbau auf Holzschwellen soll mit Unterlagsplatten auf Kiefernschwellen ausgeführt werden.

Die neue Platte soll

im Walzverfahren herzustellen sein

die Spurerweiterung in Gleisbögen erlauben

den Ein- und Ausbau der Schienenbefestigung und der Schienen selbst ohne Lösen der Platten von den Schwellen ermöglichen

außer den Bohrungen für die Plattenbefestigung keine weitere Bearbeitung der Schwellen erfordern

Eigentlich handelt es sich bei diesem Konzept um einen Rückgriff auf die Schienenstühle, die bereits in der frühen Eisenbahnzeit (mit Keilverspannung) vor allem in England verwendet werden und dort immer noch und auch weitere Jahrzehnte dominieren. Auch gibt es in der frühen und späteren Länderbahnzeit bereits Konstruktionen mit getrennter Schienen- und Plattenbefestigung, die aber nach 1895 vergessen werden. Bei anderen europäischen Bahnen , beispielsweise in den Niederlanden, gibt es bereits vergleichbare Konzepte.

Dort werden vor dem Weltkrieg Strecken auf einen Oberbau umgebaut, der die oben genannten Anforderungen an den neuen Reichsbahnoberbau schon erfüllt. In diesem Fall werden die Platten aus Gussstahl hergestellt, die Rippenplatten der Reichsbahn werden von Walzstäben abgeschnitten.

Eigentlich ist beabsichtigt, für die Bauformen auf Holz- und Stahlschwellen gleiche Befestigungselemente zu verwenden, das wird mit Schwierigkeiten verbunden gesehen. Entwürfe mit der Befestigung nach Roth-Schüler wie beim Stahlschwellenoberbau B (rechts) werden verworfen. Solche Platten können nicht gewalzt werden bzw. würden eine aufwendige Nacharbeit erfordern.

Andere Entwürfe mit der Befestigung des Oberbaus B machen zusätzliche Bearbeitungen der Schwelle nötig.

Der Rippenplattenoberbau erhält die Bezeichnung K, mit Spurerweiterung Km und ohne Ko. Man hat es sehr eilig oder man ist sich der Konstruktion sehr sicher, wie auch immer - ab 1926 wird der neue Oberbau gleich in großem Umfang verlegt.

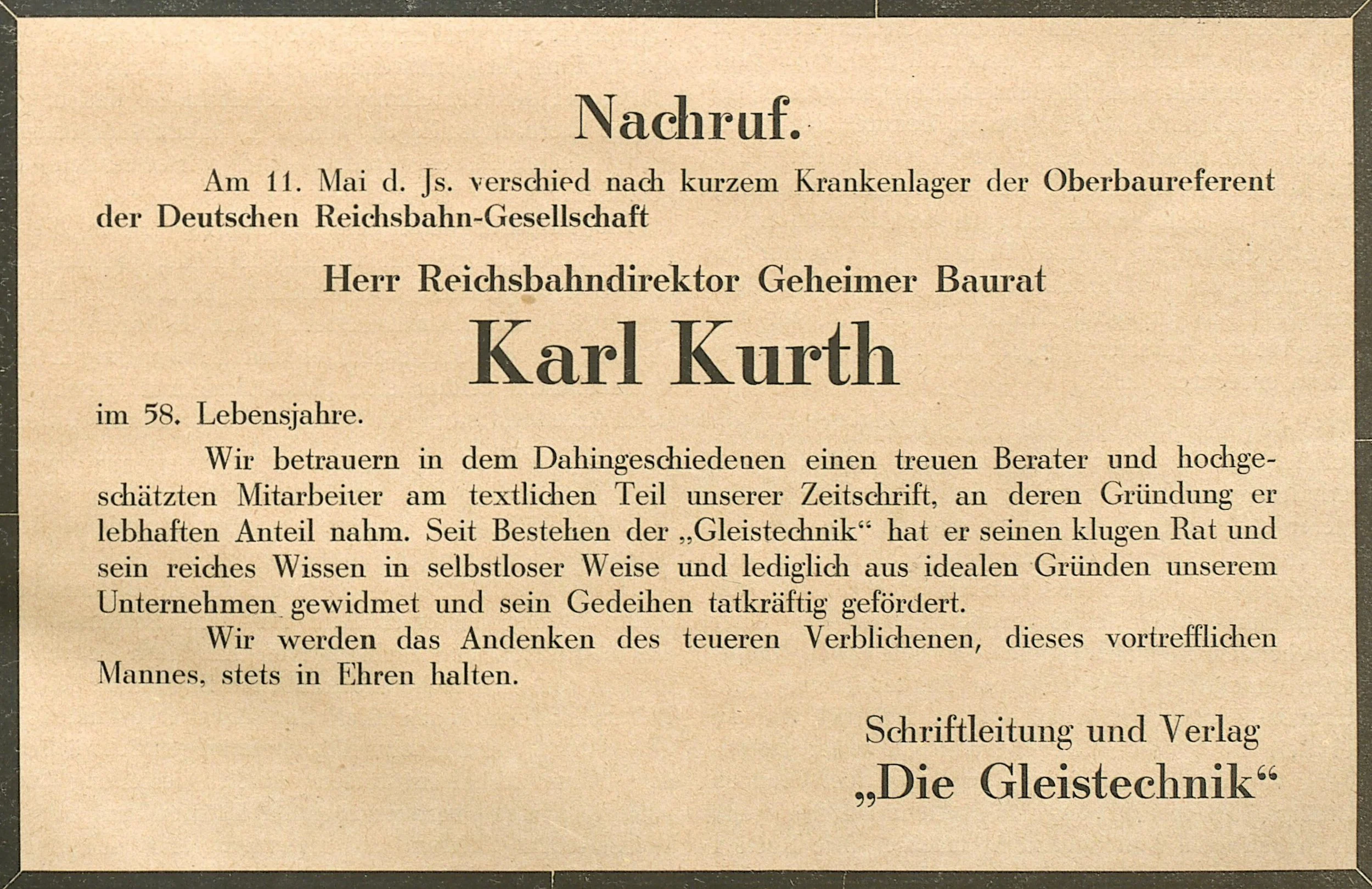

Dann und wann wird gerätselt, was das K denn bedeuten könnte. Quellenbasierte Erkenntnisse werden dennoch gerne angezweifelt. Ich steuere einen Beitrag aus der zeitgenössischen Literatur bei, zu finden in Die Gleistechnik, Jahrgang 1935, Seite 271.

Es handelt sich um den früh verstorbenen Oberbaureferenten der DRG Karl Kurth.

Wer will, kann das bei Wiki gerne ergänzen. Allerdings ist der Beitrag zum Oberbau K überhaupt überarbeitungswürdig. Die Daten der Einführung und auch die Daten zur Umstellung von 1:20 nach 1:40 stimmen nicht. K auf Stahl- und Betonschwellen fehlen, Änderungen der DB auch. Da hilft die Hakenschraubendiskussion auch nicht weiter.

Einführung

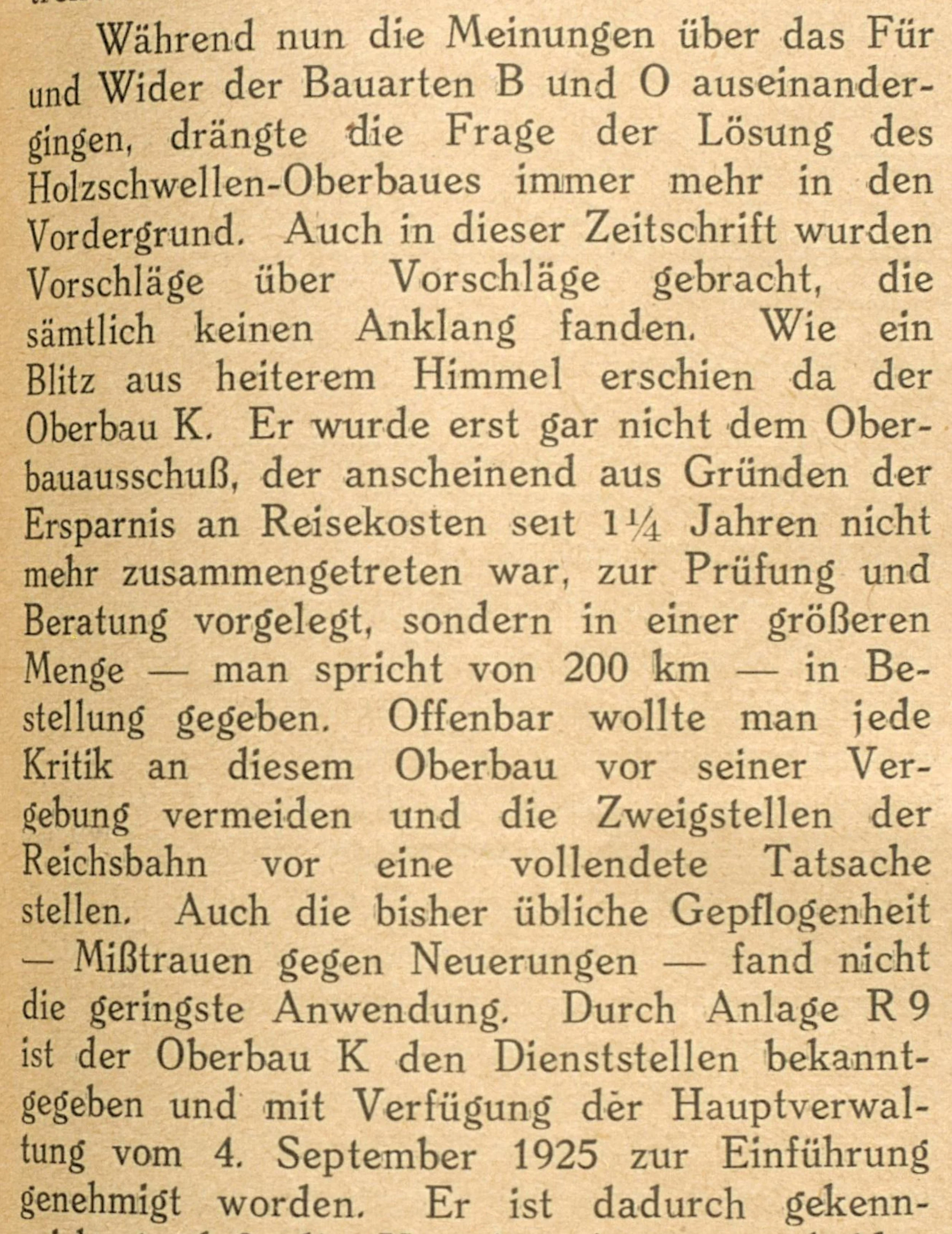

Die Einführung des neuen Oberbaus per Verfügung der Hauptverwaltung vom 4. September 1925 kommt für viele Fachleute überraschend.

Den meisten erscheint die Konstruktion noch nicht ausgereift. Die einen kritisieren Details oder die teure Vielteiligkeit, andere wiederum prophezeien ein schlichtes Scheitern des Systems.

Die Unterlagsplatte Rpm 1 ermöglicht die Einstellung der Spurweite/Spurerweiterung mittels Beilagen (Spurregler Sp) zwischen Rippen und Schienenfuß. Die Rippen werden in der beschreibenden Literatur anfangs gerne auch Schraubenleiste genannt, weil dort die Hakenschrauben eingreifen - deshalb das L in der Zeichnung.

Details werden noch verändert, wesentlich ist die Erhöhung und Verstärkung der Rippen auf 25 mm und dass die Platten 2 mm dünner werden. Die höheren Rippen werden nötig, weil 5 mm starke Zwischenlagen aus Pappelholz eingeführt werden, die die Wanderneigung der Schienen bremsen sollen. Die Endfassung Rpm 5 wird 1927(?) Regelbauart.

Es wird auch berücksichtigt, dass die Spurregelung in Gleisabschnitten ohne Spurerweiterung nicht nötig ist. Dafür werden Platten mit 128 mm Spielraum zwischen den Rippen für den 125 mm (Toleranzen) breiten Schienenfuß konstruiert. Die Endfassung bietet dem Schienenfuß eine nur noch 127 mm breite Auflage und hat ebenfalls die 25 mm hohen Rippen, bezeichnet als Rpo 5. Das o steht für ohne Spurregelung und das m für mit Spurregelung.

Der Oberbau K auf Stahlschwellen

Das Ziel, gleiche Befestigungen für den Holz- und Stahlschwellenoberbau zu haben, wird mit aufgeschweißten Rippenplatten erreicht, die für diesen Zweck etwas kleiner ausfallen dürfen/müssen.

Auch hier werden Rippenplatten ohne und mit Spurerweiterung entwickelt.

Ein Vorschlag, nur die Rippen auf die Schwellendecke zu schweißen, wird nicht weiter verfolgt.

Neuregelung der Spurerweiterung

Bereits zum Januar 1928 werden die Rpm und die Rus 25 gestrichen. Im Zuge der Neuregelung der Spurerweiterung werden die Rpo und Rus per Verfügung die Regelplatten auch für den Gleisbau in Bögen. Die Spurerweiterung wird durch angepasste Schwellenbohrungen bzw. Aufschweißmaße erreicht.

Das umwälzende an der Neuerung wird deutlich, wenn man berücksichtigt, dass es davor bei den deutschen Bahnen für die Spurweite in Bögen keine einheitliche Regelung gibt. Manche beginnen mit der Spurerweiterung bereits bei Halbmessern von 3500 m, ab 600 m sind aber so ziemlich alle dabei.

Nachprüfungen in den dreißiger Jahren bestätigen die Maßnahme aus Sicht der Reichsbahn.

zur Tabelle der Spurerweiterungen in Gleisbögen von 1884

Kritik & Alternativen

Der neue Reichsoberbau mit Rippenplatten auf Holz- und Stahlschwellen wird teils heftig kritisiert, die Bandbreite reicht von sachlich bis polemisch.

Die einen wollen nur die eigenen Konstruktionen gelten lassen, andere bemängeln bestimmte Eigenschaften im Betrieb. So wird eine eigenartige Wanderlust der Schienen beobachtet. In manchen Bögen bewegen sich die Schienen des Außenbogens in Fahrtrichtung der Züge und die Innenschienen in Gegenrichtung.

Das Einarbeiten des Schienenfußes in die Rippen bleibt ein Problem bis in die Jetztzeit. Die Toleranz zwischen Schienenfuß und Rippenabstand von insgesamt 2 mm ist den Ungenauigkeiten des Walzverfahrens geschuldet. Die Annahme, dass perfekte Passgenauigkeit den Verschleiß verhindern könnte, ist gewagt.

Und das Einarbeiten der Platten in die Holzschwellendecke lässt sich auch mit der von der Bundesbahn geänderten Befestigung (zusätzliche Federringe unter den Schwellenschrauben) nicht gänzlich vermeiden.

Der Hinweis auf den unterschiedlichen Oberbau mit und ohne Spurerweiterung hat sich wenige Monate nach Verfassung dieser Kritik erledigt (siehe oben).

Beim Schweißen gibt es anfangs Qualitätsprobleme, die sich mit zunehmender Erfahrung lösen lassen.

Die verstärkte Schwellendecke ist notwendig, um den Hakenschrauben (z.B. Oberbau B oder preußischer Hakenplattenoberbau) ausreichenden Widerstand zu bieten. Bei der umfänglichen Verschweißung der Rus-Platten wird die Belastung auf eine größere Fläche verteilt.

Der Verfasser unterschlägt, dass die sonst notwendigen Lochungen der Schwellendecke traditionell große Probleme breiten. Dazu gehören die Erweiterungen der Löcher im Betrieb und Risse in der Schwellendecke. Die dadurch anfallenden Unterhaltungskosten könnte man dem Aufwand für das Aufschweißen entgegenhalten.

Die Einwände gegen die Doppelfederringe sind mangels Literatur schwer einzuschätzen. Ob am Herstellungsverfahren etwas geändert wird oder ob die Bedenken möglicherweise übertrieben sind, muss noch geklärt werden.

Es wird aber über Fehler beim Einbau berichtet. Die Windungen sollen gespannt einen Abstand von 1 mm haben, was nicht immer eingehalten wird, vor allem, wenn Schraubmaschienen eingesetzt werden.

Das Fehlen der Spannelemente unter den Schwellenschrauben fördert das Einarbeiten der Platten in die Holzschwellendecke. Der Mangel wird erst von der Bundesbahn (etwas) behoben, sowohl im Gleis- als auch im Weichenbau.

Auch in Buche hinterlassen die Rippenplatten bleibende Eindrücke (dafür muss man nicht einmal eine BR 44 bemühen).

Marl 2017

Dieser Vorschlag ist noch vielteiliger als die Bauart K, um die Bohrungen in den Schwellen einzusparen.

Einige Kritiker gehen auch soweit, dass sie sogar den Hakenplattenoberbau dem Rippenplattenoberbau vorziehen würden. Eigentlich gibt es ausreichend Erfahrungen aus der Länderbahnzeit, dass der verschleißfreudige nicht nachstellbare Haken und die einseitige Klemmung nicht zukunftsfähig sind.

Es werden reichlich alternative Vorschläge unterbreitet. Darunter einer mit einer elastischeren Klemmung - wahrscheinlich seiner Zeit noch voraus. Sonst sind sie noch vielteiliger als der K-Oberbau oder erfüllen schon auf den ersten Blick nicht die Anforderungen an die Platte (siehe oben).

Eine Alternative, die sich stark am Oberbau K orientiert:

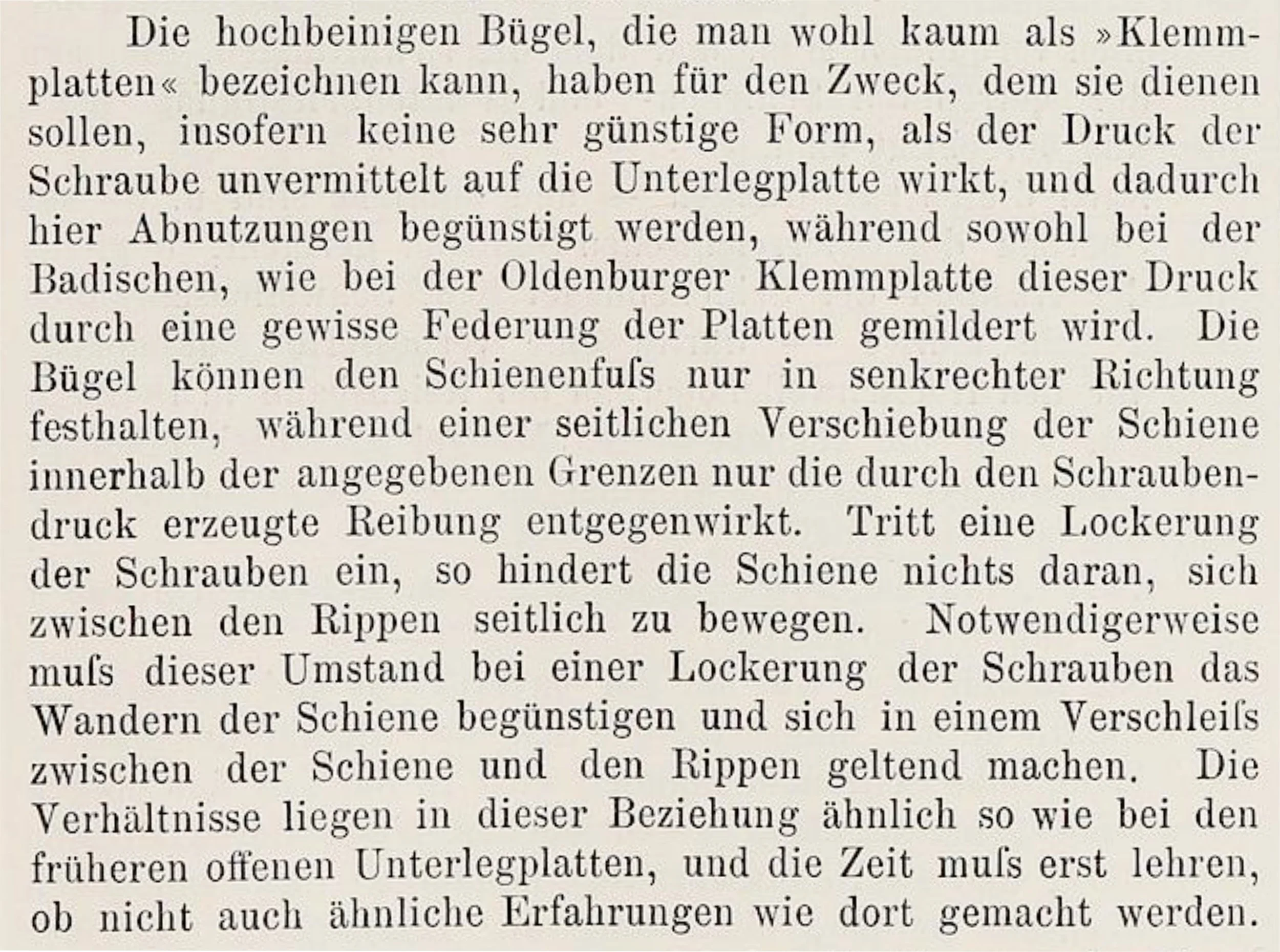

Einige sind sich der Fixierung der Schiene mit den neuen bügelartigen Klemmplatten noch nicht ganz sicher. Unter Anlehnung auf die hochgepressten Keilrippen der Oldenburger Stahlschwellen (Reichsbahnoberbau O) werden die auch für den neuen Reichsoberbau empfohlen. Die Klemmplatten übernehmen in diesem Entwurf auch die Spurhaltung der Schiene. Es bleibt aber bei den vorgestellten Rpm/Rpo, angesichts der relativ kleinen Anlageflächen Schiene/Klemmplatte und Klemmplatte/Rippenplatte vermutlich zu Recht.

Die Reichsbahnweichen

Für die beschlossenen neuen S 49-Weichen auf Holz- und Stahlschwellen wird der K-Oberbau vorgesehen. Es gibt auf dieser Internetseite bereits einen kleinen Aufsatz zu den Weichen, ich habe aber keine Lust, diesen mit den Ergänzungen zu zerreißen oder neu zu schreiben. Deshalb bekommt die Einführung der Rbw hier einen Abschnitt, passt ja auch zum K.

Die Geschichte der Einführung der neuen Weichen liest sich teilweise wie eine Komödie mit Amtsschimmel. Hier ein paar Auszüge.

Die weitere Entwicklung

Die Reichsbahn hat ein strammes Programm vor sich. Das Netz bzw. wenigstens bestimmte Strecken sollen für den schweren und beschleunigten Verkehr tauglich gemacht werden, dabei muss der kriegsbedingte Rückstand bei der Oberbauinstandhaltung aufgeholt werden und nebenbei muss noch ein Beitrag für die Reparationszahlungen erwirtschaftet werden.

1926 wird das Ziel wie nebenstehend formuliert.

In den ersten Jahren werden die Ziele erreicht oder auch übertroffen.

1929 werden die Erstentwicklungen B und O aus dem Proframm genommen.

Ende 1929 werden 18.064 km Reichsoberbau Bauarten B, O und K verbucht.

Anteil des K-Oberbaus zum Ende 1931

Leider liegen die Geschäftsberichte (noch) nicht im Wortlaut vor, sondern nur Besprechungen in den Fachzeitschriften. In den folgenden Jahren wird nur auf die geringen Umbauleistungen verwiesen, die das Erreichen des oben genannten 13/14-Jahresziels in weite Ferne rücken lassen.

Fast zwanzig Jahre später übernimmt die neugegründete Bundesbahn immerhin Sonderklassegleise mit einem S 49-Anteil (Oberbau B und K) von 78%, entspricht etwa 21.600 km.

Übersicht der Reichsbahnbauarten

Es war bereits die Rede davon, dass der Reichsoberbau mehr ist als nur Oberbau K auf Holzschwellen. Die Bauarten werden hier nicht näher beschrieben, dafür gibt es eine Liste mit den Benennungen der Reichsbahn. Links werden in Betrieb genommen, wenn Material eingestellt wird.

S 49-Leitschienenbauarten

S 49-Wegübergänge

Ri 1-Wegübergänge

Oberbau Ri (E)

Dazu kommen noch definierte Übergänge (geschraubt/geschweißt) zwischen verschiedenen Schienenformen bzw. Schienenhöhen und besondere Stoßausbildungen für Isolierstrecken (stromdichte Stöße, Stellwerkstechnik).

S 49-Kriegsbauarten

S 41-Oberbau

Es wurde zu Beginn bereits erwähnt, dass die S 41 ab 1942 im Kriegsoberbau doch noch zu Reichsbahnehren kommt. Die Einsparung von 8 kg Stahl je Schienenmeter und der nicht mehr ganz so hochwertige Reisezugverkehr werden die Einführung vorangetrieben haben.

Oberbau mit preußischen Schienen

Soweit es sich um von den Länderbahnformen abweichende neue Bauarten handelt, sortiere ich die Oberbauarten mit den Schienen 6 und 8 unter Reichsbahn ein.

Quellen:

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Jahrgänge 1912, 1923 - 1927

Die Gleistechnik, Jahrgänge 1925 - 1932

Gleistechnik und Fahrbahn 1933 - 1941 (neuer Name von “Die Gleistechnik” nach Zuweisung des Autobahnbaus an die Reichsbahn 1933)

Der neue Oberbau der Deutschen Reichsbahn und der Oberbau der Gruppe Preußen, G. Wulfert 1939

Elsners Taschen-Jahrbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst, 1943