Oberbau 8b E mit 12 m langen Schienen und Stemmlaschen, Schotterbettung mit Körnung bis 30 mm

Preußen

letzte Änderung am 19. Juli 2025

Die Preußischen Staatsbahnen pflegen das aufwendigste Oberbausytem in deutschen Landen. Mehrere Schienenformen, mehrere Schienenlängen, mehrere Befestigungsformen, Stoßausbildungen, Schwellenarten und Schwellenlagen bieten Stoff für eine umfangreiche Abhandlung.

Die muss aber noch etwas warten, hier zunächst das komprimierte preußische Stahlschwellenextrakt.

1895 ist die Form 51 die Standardschwelle der Preußischen Staatsbahnen für den Gleisbau mit Stahlschwellen.

Die Schwellen sind 2700 mm (Hauptbahnen) oder 2500 mm lang (Nebenbahnen).

Sechs Schienenformen werden fürden Stahlschwellenoberbau gelistet.

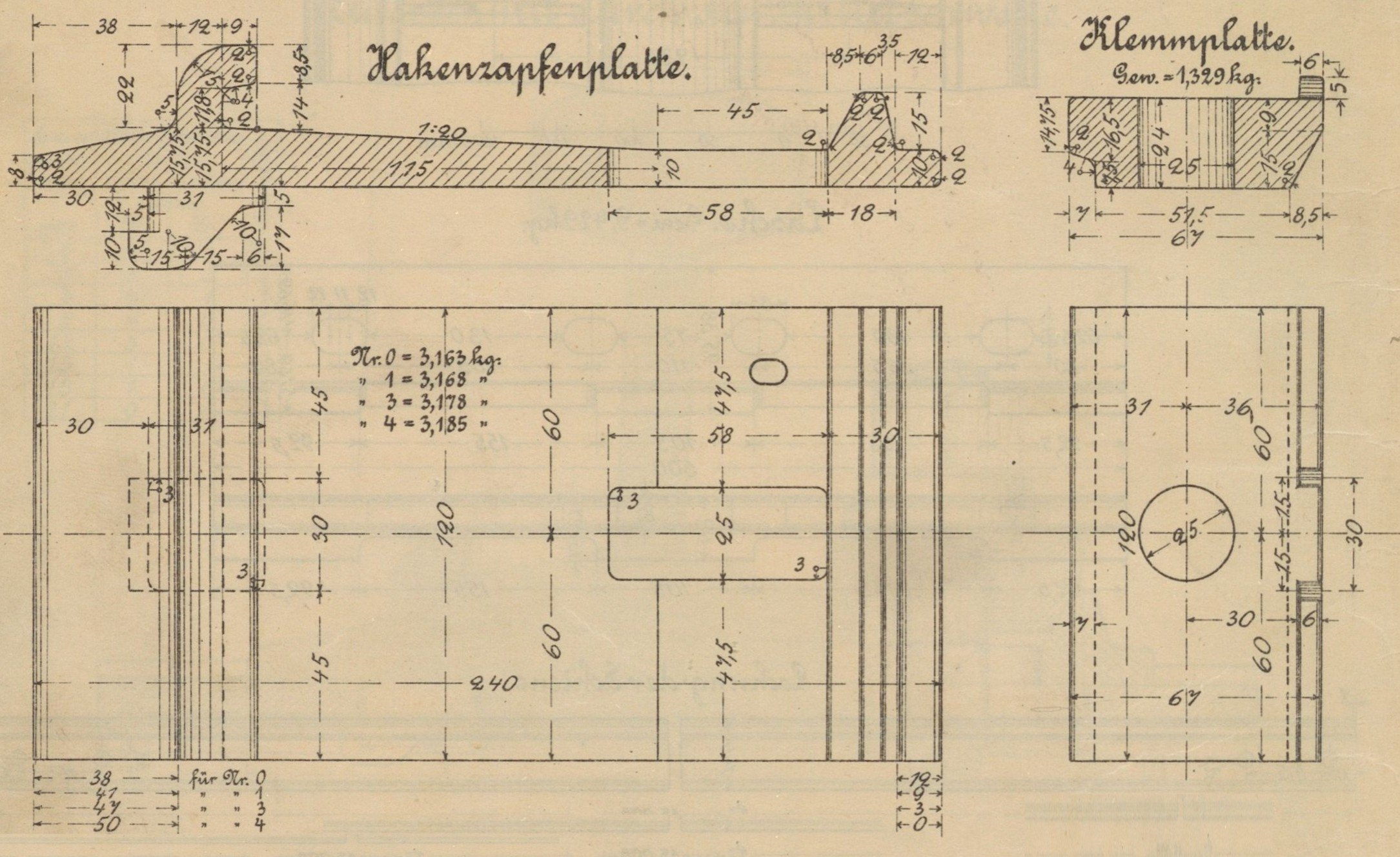

Die 1:20-Schienenneigung wird durch Hakenplatten erreicht, für die Lochungen in der Schwellendecke vorgesehen sind.

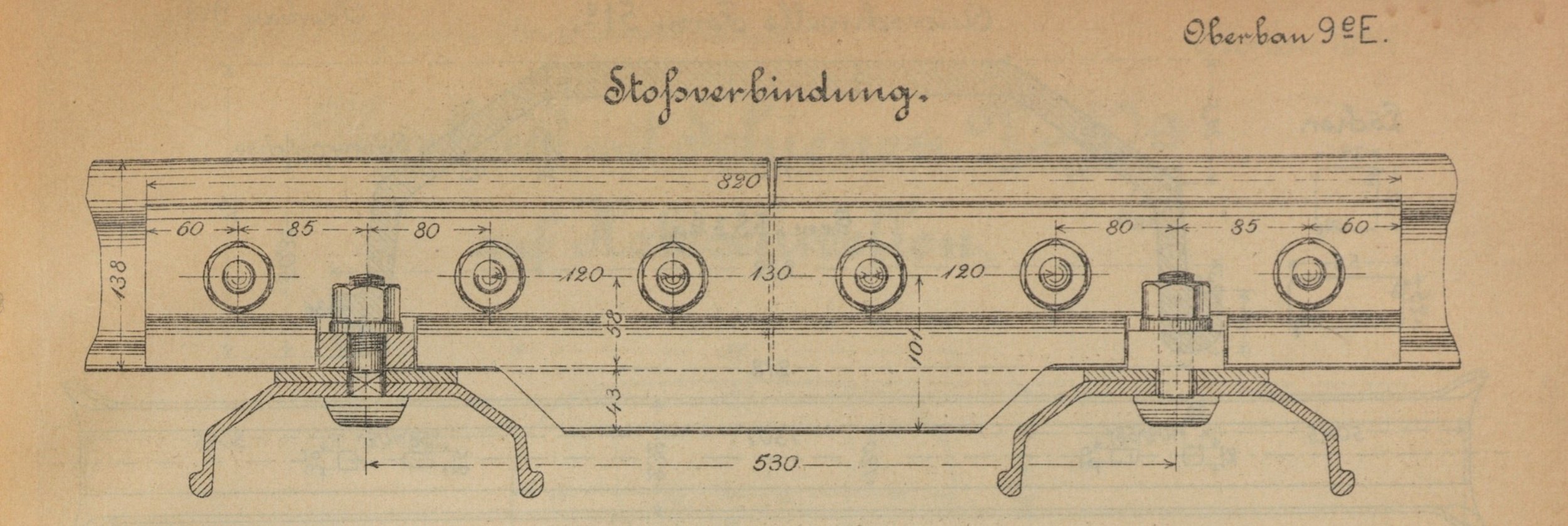

Sämtliche Oberbauformen werden mit Doppelwinkellaschen (auch Z-Laschen genannt) gebaut, die 6-, 7-, 8- und 9-Varianten mit sechs Löchern, die 10- und 11-Bauarten mit vier Löchern.

Zwischen 1905 und 1910 werden die Nebenbahn-Oberbauformen mit Schienen 10 und 11 aus dem Katalog der Regelbauarten gestrichen.

Neu ist ab 1910 der feste Stoß auf Breitschwellen. Die neue Stahlschwelle 71 wird mit Rippen gewalzt, die die Längskräfte der Hakenplatten aufnehmen sollen, damit die Schwellendecke entlastet wird. Dazu passend wird die Breitschwelle 66 entwickelt.

Die Sw 50 wird für den Bau von Weichen verwendet. Dafür kommen nur die Schienen 6 und 8 in Frage.

Ab 1905 werden die stärkeren Schienenprofile 15 und 16 eingeführt, mit 110 mm Fußbreite, was die Verwendung der bekannten Hakenplatten erlaubt. Für die Stöße werden breitere Hakenplatten für zwei nebeneinander liegende Klemmplatten gefertigt. Deshalb werden unter den Stößen die breiteren Weichenschwellen verlegt.

Beim Holzschwellenoberbau wird die Spurerweiterung durch entsprechende Bohrungen der Schwellen erreicht. Stahlschwellen werden nur mit den Standardlochungen gefertigt, deshalb wird die Spurweite mit vier verschiedenen Hakenplatten und vier dazu passenden Klemmplatten eingestellt. Das Hakenplattensortiment wird in zwei Größen für die Schienenfußbreiten 105 (u. 100) mm und 110 mm angeboten.

Rechts ist das Schema zu sehen, wie die verschiedenen Spurweiten erreicht werden können.

Damit können Spurerweiterungen bis 21 mm hergestellt werden, für größere Werte in Gleisbögen mit Radien unterhalb von 200 m werden Stahlschwellen mit Sondermaßen gelocht.

In Wegübergängen werden die Schienen auf besonderen Hakenplatten verlegt, die mit ihrer Höhe einen stabilen Aufbau der kreuzenden Wege ermöglichen. Die gibt es ebenfalls für die Fußbreiten 105 (und 100) mm und 110 mm und jeweils vier Abstufungen für die Herrstellung der Spurerweiterungen.

Die Schwellen sind bei jeder Oberbauart 2700 mm lang.

Diese Platten sind bereits im Beitrag zu Arbeitsgruben aufgetaucht.

No. 11

Der Gleismodellbau wird erst mit den vorbildlichen Schwellenabständen wirklich überzeugend.

Die Auflistung von 1895 zeigt die Teilungen für

Hauptbahnen, Schienen 6 und 7

besondere Hauptbahnen , Schienen 8 und 9

Nebenbahnen, Schienen 10 und 11

Alle Bauarten mit 15 m-Schienen haben Blattstöße.

Die Aufstelleung von 1902 offenbart eine wesentliche - aber auch nur kurzlebige - Neuerung: Sämtliche Hauptbahnbauarten (Schienen 6 bis 9) erhalten als zusätzlichen Wanderschutz ab etwa 1900 Stemmlaschen.

Dafür werden einige Schwellenabstände auf 600 mm geändert. Schienen mit 12 und 15 m Länge erhalten eine Stemmlasche, die 18 m-Schienen zwei.

Darüberhinaus sind noch mehr 600 mm-Abstände vorhanden, um bei Bedarf (Steigungen, Gefälle, Bremsstrecken) weitere Stemmlaschen anbringen zu können.

Die Schienenbefestigung auf den neuen Schwellen erfolgt mit ebenfalls neuen Hakenzapfenplatten mit einer Keilrippe und Klemmplatten. Man erhofft sich eine bessere Nachstellbarkeit, um den Verschleiß zwischen Haken und Schienenfuß auszugleichen. Die Einstellung der Spurweite erfolgt wie oben beschrieben.

Die Längsrippen erfüllen die Erwartungen nicht und werden durch die Sw 5 und Sw 6 ersetzt. Die Mittelschwelle wird gegenüber den Vorgängern 51 und 71 etwas verstärkt und höher ausgefühert, um den Halt in der Bettung zu verbessern.

Laut Gustav Wulfert (1958) sind die Schwellen 5 und 6 seit 1910 in Verwendung.

1911 wird der Oberbau neu geordnet:

Gruppe I, Schienen 6 und 7

Hauptbahnen bis 15,2 t Achslast

Nebenbahnen bis 14 t Achslast

Gruppe II, Schienen 8 und 9

Hauptbahnen bis 17 t Achslast

Gruppe III, Schienen 15 und 16

Hauptbahnen bis 18 t

Die Bauarten mit Blattstoß werden nur noch auf eisernen Brücken verlegt, um die Schläge an den Stößen zu mildern.

Quellen:

Die Oberbauanordnungen der preußischen Staatseisenbahnen K.P.E.V., 1895

Das Oberbaubuch der preußischen Staatseisenbahnen K.P.E.V., 1902

Das Oberbaubuch der preußischen Staatseisenbahnen K.P.E.V. 1911

Der neue Oberbau der Deutschen Reichsbahn und der Oberbau der Gruppe Preußen, G. Wulfert, 1939

Der Oberbau bei der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert, 1958

Das vorhandene Angebot von Stahlschwellen 51 mit Schienen 6, 7, 8 und 9 wird erweitert durch den neuen Breitschwellenoberbau mit Schienen 8/9 und 15/16.