Anschlussgleise, Werkbahnen & Industrieweichen

zuletzt bearbeitet am 17. August 2025

… sind ein Thema, das kaum erschöpfend behandelt werden kann.

Darunter fallen das nur ein paar Dutzend Meter lange Gleis eines kleinen Betriebes direkt am Bahnhof genauso wie das Gleisnetz eines mehrere Quadratkilometer großen Chemiewerks, ein Inselbetrieb für den innerbetrieblichen Verkehr genauso wie das kommunale Stammgleis mit nur wenigen oder auch vielen, einen ganzen Stadtteil erschließenden Anschlüssen.

Vielfältig sind auch die Schnittstellen mit den staatlichen oder privaten Bahnen des öffentlichen Verkehrs: Anschlussstellen, Ausweichanschlussstellen und Abzweige auf freier Strecke oder Anbindungen direkt im Bahnhof, mit oder ohne Übergabegleise.

Die Bahnen werden schmalspurig oder in Normalspur ausgeführt. Hier soll vorrangig die Regelspur betrachtet werden.

Oberbau

Formalkram

Der Anfang der Anschlussgleise muss selbstverständlich deutlich erkennbar festgelegt werden. In der BOA (früher EBOA) von Sachsen-Anhalt 1997/2025 sind noch alte Textelemente aus der DDR-Zeit enthalten:

(9) Die Anschlußbahnen beginnen im allgemeinen mit der Anschlußweiche. Beginnt die Anschlußbahn nicht mit der Anschlußweiche, legt die Staatliche Bahnaufsicht die Grenze der Anschlußbahn zur Deutschen Reichsbahn und gegebenenfalls zu Nebenanschließern fest. Die Rechts- und Eigentumsverhältnisse und die vertraglichen Beziehungen zur Deutschen Reichsbahn und zwischen Haupt- und Nebenanschließern werden dadurch nicht berührt.

(10) Soweit Abgrenzungen der Anschlußbahn gegenüber Bahnanlagen in Produktionsbereichen notwendig sind, werden diese durch die Staatliche Bahnaufsicht festgelegt.

(11) Die Grenze einer Anschlußbahn und einer Werkbahn ist von der Staatlichen Bahnaufsicht mit den zuständigen Aufsichtsorganen festzulegen.

(12) Grenzen von Anschlußbahnen, die nicht mit einer Weiche beginnen, und Grenzen zwischen Anschlußbahnen und Werkbahnen sind durch Tafeln mit der Aufschrift "Grenze der Anschlußbahn" zu kennzeichnen.

Im Westen haben sich nach 1950 einfachere Formulierungen durchgesetzt, so oder ähnlich:

Die Grenzen der Anschlußbahn müssen örtlich gekennzeichnet sein. (NRW 1966/2025)

Das kann dann so aussehen:

In Rosdorf (Göttingen) sorgt eine Gleissperre dafür, dass die Grenze nicht ungewollt überfahren wird.

Ab der Modellepoche 5 reicht eine dezente Plakette .

Bis zu dieser Grenze gelten die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnungen (EBO) der öffentlichen Bahnen in den jeweiligen Modellepochen.

Diese Werkseinfahrt in Remscheid kann auch von Straßenfahrzeugen befahren werden. Die Bockstange zwischen Gleissperre und Signal ist durch eine Abdeckung geschützt und die beiden Schlösser an der Sperre (Weichenabhängigkeit) sind noch zugänglich.

Foto: Klaus-Gerd Schoeler 1995

Anbindung im Bahnhof

Offensichtlich gibt es zwei Möglichkeiten wie die Anschlussweichen in die Bahnhofspläne eingeordnet werden. Der Anschluss zur Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft Hannover im Bahnhof Rosdorf (Göttingen) erfolgt über Weiche 15 (EW 49 190, rechts oben im Ausschnitt und auf dem obigen Foto im Rücken des Fotografen).

Dagegen ist die Weiche zum Brennstoffhandel Wolters nicht Teil des Bahnhofsnummernplans, sondern ist W1 (EW 49-300) der drei Woltersweichen, also wahrscheinlich auch Eigentum der Firma.

Gleisplan (hier ein bearbeiteter Ausschnitt) zu beziehen bei Gernot Lüdemann.

Die weiteren Betriebsgleise und die Weichen W2 und W3 werden mit dem preußischen Oberbau 6 ausgeführt.

Oberbau

Der Oberbau nach Länderbahnart ist nicht ungewöhnlich sondern eher der Anschlussgleisstandard, auch noch in der Epoche 4.

Im Modell sieht man solche Oberbauwechsel eher nicht – Alternativen zum K-Oberbau erfordern ein gewisses Engagement.

Kein Betrieb will mehr Geld ausgeben als nötig. Das Angebot an Länderbauarten ist vorhanden, für hohe und geringe Belastungen, neu und gebraucht. Und wenn ein Oberbauhändler gebrauchtes preußisches Material anbieten kann, wird es auch in bayerischen Betrieben verlegt. Das ist so vor 1945 und ändert sich auch danach über Jahrzehnte nicht, die Profile 6 und 8 werden noch in den Achtzigern gewalzt (oder länger?).

Der örtliche Kohlenhändler mit nur einem eigenen, ein paar Dutzend Meter langen Gleis direkt am Bahnhof kann auf eine lange Liegedauer seines preußischen Oberbaus mit Schienenform 6 setzen, wenn nur wenige Wagen pro Woche abgefertigt werden. Oft halten diese Gleise länger als die Betriebe selbst.

Während dieser Liegezeit hat der Anschlussbahnhof mehrere Oberbauvarianten erlebt – erst die Umstellung von Länderbahn auf K-Stahl, dann K-Holz, vielleicht noch K-Beton und/oder Federnagel- und Spannbügelvarianten in den Fünfzigern und Sechzigern, und schließlich Oberbau W auf Beton. Oder der Bahnhof ist inzwischen abgeräumt bzw. der Güterverkehr ist eingestellt.

Gleise und Weichen auf Preußenbasis sind in deutschen Landen dominant, aber es sind auch andere in den jeweiligen Regionen vorkommende Länderformen bei kleinen und großen Anschließern eingebaut worden. Selbst Mischoberbau ist vorstellbar: Zum Beispiel wird in einem württembergischen Betrieb eine Weiche durch einen Preußentyp ersetzt. Die alten regional bezogenen Gleise bleiben aber erst einmal liegen.

Schienenformen

Der Oberbau muss den anfallenden Belastungen entsprechend gewählt werden, was im bahnmodelltypischen Wagenladungsverkehr selbst mit leichten und mittelschweren Schienen erreicht wird.

Hier sind nur einige Profile, die für Privatanschlüsse in Frage kommen. Anzumerken ist, dass es in Preußen deutlich über 100 Schienenformen gibt, von denen einige in nur wenigen Direktionen verbreitet sind. Zur Orientierung habe ich die Jahre der Einführung eingefügt, wobei es noch im Detail Entwicklungen des Stahls, der Längen und Laschenbohrungen gibt.

Dazu kommen noch weitere Formen anderer Länderbahnen.

Die S 41 ist ein Profil aus dem neuen Reichsbahn-Oberbauprogramm, als Ersatz für Form 8 gedacht, wird aber bei der Staatsbahn wohl wenig (?) eingebaut.

Bahnen der Schwerindustrie fahren auf verstärkten Länderschienen (z.B. pr. No. 7, 9 oder 16). Einige Montan-Betriebe stellen in den dreißiger Jahren auf das zu der Zeit schwerste Profil S 49 um.

Für besonders hohe Anforderungen wird etwa 1950 mit der S64 eine Schiene für eine nichtstaatliche Bahn entwickelt, die schwerer ist als die zwei Jahrzehnte später eingeführte UIC 60.

Im rheinischen Braunkohlentagebau werden im Binnenverkehr Züge mit 30 t Achslast gefahren, die auch den Regellichtraum der öffentlichen Bahnen überschreiten.

Die S 64 wird auch für die Bundesbahn interessant: ab 1953 wird die Schiene in Tunneln verlegt, um der Korrosion im aggressiven Tunnelklima zu begegnen.

Das Netz der Zeche Gewerkschaft Auguste Victoria in Marl wird teilweise auf Oberbau K mit S 49 umgebaut. Hier ist ein Schweißstoß mit einer zurechtgeschnitzten Sicherheitslasche versehen worden.

Quellen:

Der neue Oberbau der Deutschen Reichsbahn und der Oberbau der Gruppe Preußen, G. Wulfert 1939

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1953

Der Oberbau bei der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert 1958

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1969

Allgemeines, Schwellen & Bettung

Die Länderformen spielen auch 1968 noch eine Rolle, wie die Aufstellung von Vereinfachungen im Anschlussgleisbau in Der Eisenbahningenieur zeigt.

Im Modellbau kann die deutlich geringere Bettungshöhe gut dargestellt werden - nur 15 statt 30 cm Bettung unter den Schwellen im Bereich der Schienenauflager. Vor 1968 sind noch 20 cm gefordert. Die Bettung darf auch schmaler ausfallen: Vor den Schwellenköpfen reichen 20 cm Schotter gegenüber minimal 35 cm bei Bundesbahngleisen (wie in schwach belasteten Bahnhofsgleisen).

Zum Vergleich:

Empfehlungen für den Gleisbau in Anschlussgleisen (1969). Die sehr unterschiedlichen Schwellenabstände für gerade und gebogene Abschnitte sind für den Eisenbahnmodellbau beachtenswert, ebenso die mögliche feinkörnigere Bettung.

Das Zusammenspiel von schmaleren Holzschwellen und größeren Schwellen-abständen ergibt ein Bild, das deutlich vom Regeloberbau der Staatsbahn abweicht.

Die Industrie-Spannbetonschwelle als preis-günstiges Angebot der Hersteller für sparsame Privatanschließer ist noch ein kleines Rätsel. Leider konnte auch der Betonschwellenindustrie e.V. nicht weiterhelfen.

Wenn die kleine Querschnittzeichnung korrekt ist, dann hat die Schwelle eine durchgehende ebene Oberfläche ohne die für Betonschwellen typische Neigung. Dann wären geneigte Schienen-befestigungen erforderlich.

So ein Sonderweg klingt ein wenig unwahrscheinlich - aber wer weiß … .

Mitteilungen in dieser Sache sind herzlich willkommen.

Auch bei den Schienenbefestigungen können die Anschließer an ihren Bedarf angepasste möglichst kostengünstige Lösungen finden.

Aber:

Quellen:

Der Eisenbahningenieur 1968

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1969

Das BZA Minden ist natürlich nicht die einzige Bezugsadresse für Altstoffe. In den siebziger Jahren gibt es noch eine große Zahl von Firmen, die mit gebrauchten und neuen Oberbaustoffen handeln und die den Anschlussgleisbau im Angebot haben.

Radien

Allgemeines

Die geringen Geschwindigkeiten erlauben nach der BOA für Normalspur engere Radien bis herab zu 140 m, mit Überhöhungen nach der Formel ü=8*v²/H. Danach erhält ein 140 m-Bogen für 30 km/h eine Überhöhung von 50 mm und anschließende Übergangsbögen mit Überhöhungsrampen.

In den Merkblättern für den Entwurf von Gleisanschlüssen der DB von 1970 wird empfohlen, die Bogenhalbmesser möglichst nicht unter 150 m anzulegen. Ein Beitrag in Der Eisenbahningenieur (1970) lässt vermuten, dass das mit der immer noch hoffnungsfroh erwarteten Einführung der automatischen Kupplung zusammenhängt. Die relativ steife Verbindung der Wagen durch die AK kann leichte unbeladenene Wagen in zu engen Bögen aus dem Gleis hebeln. Die AK ist zu der Zeit in der Erprobungsphase.

Quelle:

Der Eisenbahningenieur 1970

Kleinbögen

Wenn die örtlichen Gegebenheiten es erfordern, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden Radien bis 100 m eingebaut werden. Das ist der kleinste Radius, der mit normalem Oberbau ausgeführt wird. Übergangsbögen sind unbedingt erforderlich, um das Überpuffern zu verhindern. Die werden entweder parabolisch oder wenigstens als Bogen mit dem doppelten Endradius ausgeführt.

Muss es noch enger zugehen, werden zunächst Drehscheiben, Segmentdrehscheiben und Schiebebühnen auf den Fabrikhöfen eingebaut, die Größen richten sich nach den erwarteten Fahrzeugen. Mit diesen Mitteln gelangt die Bahn zwar auch in die letzte Ecke, aber gerade in größeren Werken wird für die mit Muskelkraft bewegten Anlagen und auch für das Bewegen der Wagen viel Personal gebunden und die Zustellung kann länger dauern.

Zur Vereinfachung des Wagenverkehrs werden im Lauf der Zeit verschiedene Gleisbogenformen entwickelt, die die Möglichkeiten des regelspurigen Schienenverkehrs ausschöpfen. Als kleinstmöglicher Radius für diese Anlagen wird 35 m festgelegt. Da auch Staatsbahnfahrzeuge auf diesen Gleisen verkehren, nimmt man sich der Angelegenheit im hoheitlichen Vorschriftenwesen an.

Aus den Anmerkungen zu den Oberbauvorschriften 1949/Ausgabe 1960:

Im folgenden werden die drei Grundformen und Varianten der Kleinbögen vorgestellt. Die Reihenfolge entspricht ihrem zeitlichen Auftreten in der Anschlussgleislandschaft.

Quellen:

Die Weichen der Deutschen Reichsbahn Gruppe Preußen, G. Wulfert 1928

Die Gleistechnik 1931

AzObv 1949, Ausgabe 1960

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1958

Der Eisenbahningenieur 1968

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1969

1958 heißt es:

Eine Aufstellung aus dem Jahr 1969 gibt genauer Auskunft über die zugelassenen Wagengattungen.

Gekuppelt wird mit besonderen 1,4 m langen Kuppelstangen. Die wiegen bis 38 kg und sind deshalb nicht besonders beliebt und werden nach einem Bericht in Der Eisenbahningenieur (1968) oft nicht benutzt.

Für den Übergang vom Normalprofil zur Breitkopfschiene werden in diese Rampen eingehobelt. Die Rampenlänge wird bei Klöckner mit 3 m angegeben, bei MFD sind es 2 m.

Übergangsbögen sind mindestens 6 m lang und zwingend erforderlich um Überpufferungen zu vermeiden (Wulfert 1928).

Bei geringen Betriebsgeschwindigkeiten kann der Bogen ohne Überhöhung verlegt werden, die “Überhöhung” durch den Spurkranzlauf (ca. 27 mm) wird als ausreichend angesehen (siehe Zeichnung Klöckner/Landesarchiv Sachsen-Anhalt).

Bei 10 km/h wird bereits eine Überhöhung von 45 mm empfohlen (Wulfert 1928).

Die Bögen sollen wegen der höheren Lagestabilität mit Stahlschwellen ausgeführt werden.

Für die Gleisplaner: die Gleismitte liegt 730 mm von der inneren Fahrkante entfernt. Der Betrieb in diesen engen Bögen erfordert einen erweiterten Lichtraum. Es kann erforderlich sein, dass durch geeignete Maßnahmen das Wandern der Gleise verhindert wird, zum Beispiel Abstützung der Schwellen gegen Gebäude- oder Rampenfundamente.

1920 erlauben die Reichseisenbahnen den Betrieb solcher Anlagen mit ihren (geeigneten) Fahrzeugen.

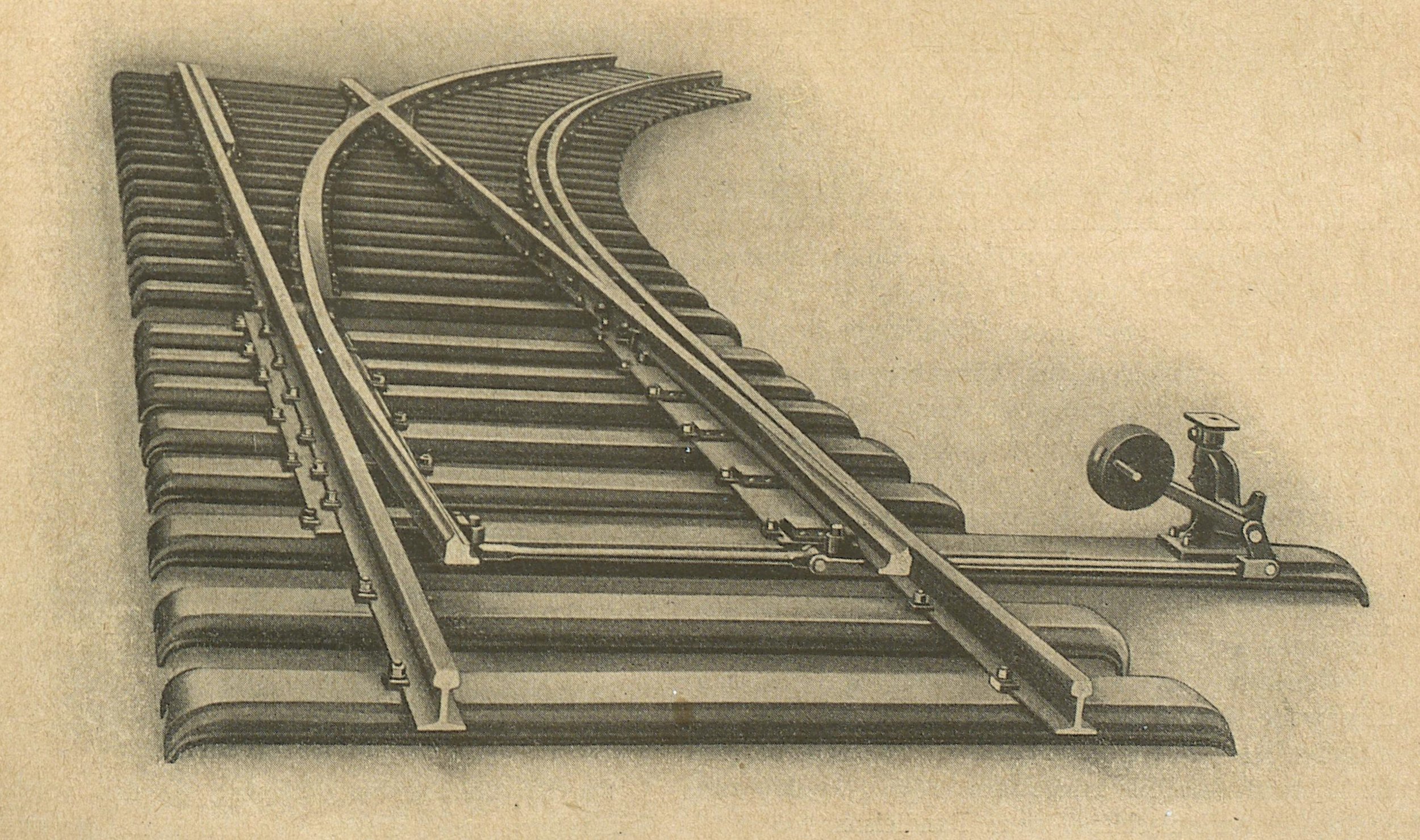

Die Hersteller entwickeln passende Kleinbogenweichen.

Bauart MFD

Quellen:

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens 1846

Die Gleistechnik 1925

Die Weichen der Deutschen Reichsbahn Gruppe Preußen, G. Wulfert 1928

Die Gleistechnik 1931

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1958

weitere Angaben in den Bildunterschriften

Hier noch das ganze Blatt:

Bauart Klöckner

Quelle: Landesarchiv Sachsen-Anhalt, G 12 Deutsche Reichsbahn. Reichsbahndirektion Halle, G 12. Pläne, II/1147 (bearbeiteter Ausschnitt)

Auflaufbögen

… nutzen die Differenz zwischen dem Durchmesser des Laufkreises und dem größeren Durchmesser des Spurkranzes. Dementsprechend sind auch die zurückgelegten Wege je Radumdrehung verschieden, heißt: es wird angenommen, dass damit der längere Laufweg auf der Außenschiene ausgeglichen wird und der Lauf durch enge Gleisbögen erleichtert bzw. unterstützt wird.

Die früheste mir bekannte Anwendung findet die Idee um 1845 in Baltimore (USA) für die aus heutiger Sicht recht kleinen Wagen.

40 englische Fuß sind etwas mehr als 12 Meter.

In den zwanziger Jahren werden in Deutschland solche Systeme von der Maschinenfabrik Deutschland (MFD), Klöckner und Vögele entwickelt. MFDs Deutschlandkurve wird zum Synonym für solche Konstruktionen, die mit preußischen Schienen Form 8 und Radien herab bis 35 m (bei Regelspur) gebaut werden. Weitere Firmen erheben Anspruch auf die Urheberschaft bestimmter Ausführungen.

MFD

Die MFD-Konstruktion wird (laut Wulfert 1928) 1920 für Reichseisenbahnen-Fahrzeuge zugelassen.

Die Radsätze werden am bogeninneren Rad mit Leitschienen geführt, die an der inneren Fahrschiene angeschraubt werden. Mit Futterstücken wird die je nach Radius erforderliche Leitweite von 50 bis 70 mm erreicht.

Die bogenäußeren Räder laufen mit den Spurkränzen auf speziellen Breitkopfschien, die Kopfbreite beträgt 110 - 125 mm. Zum Vergleich: Kopf der pr. 6: 58 mm, Kopf der pr. 8: 72 mm.

Die Bauart Klöckner (1925) verwendet als Leitschiene das Radlenkerprofil in Schienenhöhe.

Die Zeichnung rechts zeigt die MFD-Auflaufschiene. Das Klöcknerprofil hat einen 125 mm breiten Fuß und eine 1:40 geneigte Lauffläche. Aus Kostengründen aus behobelten Regelschienen zusammengestückelte Auflaufschienen werden von der Reichsbahn nicht genehmigt, die Lauffläche muss einteilig sein.

Klöckner

Vögele

Eine Variante wird von Vögele (etwa 1924) angeboten. Die Spurkränze laufen auf einem Vierkantprofil, das zwischen zwei Regelschienen verschraubt ist. Durch diese materialintensive Konstruktion soll der Spurkranz des äußeren Rades zusätzlich geführt und damit die Sicherheit beim Schieben mehrerer Wagen erhöht werden.

Bauart MFD

Leitschienenbögen

Um 1943 herum gibt es im RZA einen Entwurf für Kleinbögen mit Radien zwischen 35 m und 100 m ohne Auflaufschienen und mit Spurweite 1435 mm.

Der Leitschienenoberbau verspricht wegen des Wegfalls des Sonderprofils eine günstigere Herstellung. Der Weichenbau basiert zunächst auf preußischen Konstruktionen, dazu später mehr.

Die Führung durch eine Leitschiene, Rillenweite, Einlaufweite usw. werden wie bei den Auflaufbogen ausgeführt.

Wesentlich ist die Erkenntnis, dass der bei der Entwicklung der Auflaufschiene angenommene günstige Effekt des größeren Raddurchmessers beim Spurkranzlauf – wenn überhaupt – nur bei kleinen (bei Zweiachsern nicht mehr üblichen) Achsständen wirksam wird. DB-Oberbaureferent G. Schramm sieht 1953 deshalb keine Notwendigkeit mehr für weitere Anlagen mit Auflaufbögen.

Das kann aber im Einzelfall vom ausführenden Ingenieurbüro anders gesehen worden sein.

In der Zeichnung des BZA Minden (eigentlich Göttingen) von 1947 werden Schienen, Leitschienen und Stützwinkel der Form 8 vorgesehen.

Die werden zuvor in bestimmten Fällen in Bögen mit Radien unter 300 m und dann auch in Wegübergängen verwendet.

Im Grunde ist das ein aufwendiger Oberbau, aber vorhandenes Altmaterial macht die Beschaffung für die interessierten Betriebe erschwinglich.

Wenige Jahre später wird die Angelegenheit vereinfacht. Das Leitschienenprofil wird durch Regelschienen ersetzt, die Stützwinkel werden durch den Einbau von Futterstücken entbehrlich.

Leider habe ich keine Angaben zu den Abständen der Futterstücke. Ein Foto zeigt Ein-Loch-Futterstücke, der Abstand liegt geschätzt bei 600-650 mm. Diese Futterstücke sind sind für Form 8 und auch für S 49 100 mm lang. An manchen Stellen (z.B. Weichen) werden 250 mm lange Futterstücke mit zwei Bohrungen verwendet.

Im normalen Oberbau sind Bohrungen durch die Schienenstege vor Einführung der Schienenschweißung ein notwendiges Übel, allein die Laschenbohrungen sind oft Ausgangspunkt für Schienenbrüche. Ob die vielen Bohrungen hier zu Störungen führen, ist nicht überliefert.

Für den Leitschienenoberbau werden ebenfalls Kleinbogenweichen entwickelt, auch dazu später mehr.

Bemerkenswert an diesem Leitschienenbogen ist die Bauform KS, Schienenbefestigungen auf Rippenplatten mit Spannklemmen. (Um-)Baujahr also nach 1970.

Monheim 2003

Quellen:

Der Gleisbogen, G. Schramm 1953, 2.Auflage 1954

Der Oberbau bei der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert 1958

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1958

Das nächste Foto habe ich H3x zu verdanken, er betreibt die Seite 1durch45.de.

Rillenschienen und Spurrillenschienen

Rillenschienen werden von den Straßenbahnen übernommen und sind eigentlich für Wegübergänge, gepflasterte Ladestraßen und Fabrikhöfe vorgesehen. Alternativ können Spurrillenschienen an Normalprofile geschraubt werden. Die gibt es auch für S 49, S 54 und mit Adapter für UIC 60.

In Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Dienst 1958 wird über Versuche mit Rillenschienen in Kleinbögen berichtet, danach gibt es in Radien bis herab zu 50 m keine Probleme. Der Rillenschienenoberbau gilt aber als teuer und soll deshalb nur in gepflasterten Bereichen eingebaut werden.

Innerhalb von zehn Jahren ändert sich die Einschätzung: Mit Verfügung vom 5.1.1968 wird er gegenüber dem Leitschienenoberbau als weniger aufwendig und auch für Bögen mit Radien bis 35 m geeignet eingestuft (s.o.). In den engsten Bögen werden 5 mm Spurerweiterung zugegeben.

Die Rillenschiene hat auch eine Entwicklungsgeschichte hinter sich. Ein Vorläufer entsteht etwa 1895 bei der Georgsmarienhütte aus der Haarmanschen Schwellenschiene.

Eine Anordnung mit angelöteten Schienenprofilen könnte leicht als nicht glaubhaft abgetan werden. Wenn das Umfeld und das Modellalter des Pflastergleises entsprechend dargestellt werden, können die ungewohnt breiten Spurrillen gut passen.

Der Rillenschienenoberbau wird in den Betriebshöfen sehr einfach ausgeführt. Die Schienenbefestigungen sind nach Einpflasterung nicht mehr zugänglich.

Bei schwellenloser Verlegung erhält das Gleis durch eingeschraubte Spurstangen Stabilität.

Der Entwurf rechts zeigt auch Kreisbogenabschnitte mit Radius 100 m als Übergangsbögen zum Kleinbogen mit 55 m-Radius.

Die Spurweite wird später auf 1435 -1440 mm geändert. Die Zeichnung ist von 1958.

Unten eine Werbung von Krupp (1967), die den Einbau von Rillenschienen ganz gut verdeutlicht..

Auf Betriebshöfen entfällt die Schrägstellung der Schienen in der Regel.

Das perfekte Rillenschienenprofil oder Spurrillenschienen gibt es für den Modellbau leider nicht von der Stange.

Wer maßstäbliche Rillenweiten und Kopfbreiten will ist auf den Selbstbau angewiesen. Ein singuläres Ereignis in dieser Richtung gibt es in der Galerie zu sehen.

Für meinen Rillenschienenbau in 1:32 habe ich ein Messing-Vierkantprofil wie in der Zeichnung (rechts) befräst. Die gestrichelten Linien entsprechen den Verschraubungen mit der Schiene und mit dem Unterbau.

Der Vorteil des zugegebenermaßen aufwendigen Verfahrens ist die vorbildnahe Rille und der Verzicht auf weitere Befestigungen.

Und wenn ich den Schienenkopf nicht schmaler fräse, geht die Kombination als S 49 mit angesetzte Spurrillenschiene durch.

Diese Version ist natürlich nur für eingedeckte Bereiche geeignet. Für den Übergang Spurrillengleis/normaler S 49-Oberbau habe ich Spurrillenschienenstücke mit der Einlaufaufweitung in Neusilber gießen lassen, die wie die Originale angeschraubt werden.

Eine 1902/1903 Umfrage ergibt, dass sich die Bauart bei starkem Querverkehr mit Fuhrwerken (harte Radreifen) nicht bewährt.

Quellen:

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Supplementband 1903

Der Oberbau bei der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert 1958

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Dienst 1958

KLöckner und die Geschichte des Oberbaus, H. Niebaum u.a., 1962 2. Auflage 1965

Zahnradbahnen

… bei Werksbahnen sind gar nicht so selten. Auf zahnradbahn.de gibt es eine Übersicht.

Es gibt längere Abschnitte im Braunkohlentagebau oder die nur 43,5 m lange Rampe von der Kokerei zur Koksverladung auf Schacht 1/2 der Zeche Gewerkschaft Auguste Victoria in Marl.

Mehrschienengleise

… sind nicht alltäglich, bieten der Phantasie aber viel Spielraum.

1962

Gleiseindeckungen

Damit sind Betriebsflächen gemeint, auf denen Gleise und Weichen liegen und die gleichzeitig von LKW, Karren, Flurförderfahrzeugen u.ä. genutzt werden. Zu diesem Zweck wird der entsprechende Bereich bis zur Schienenoberkante mit tragfähigem Material aufgefüllt.

Die einfachste Lösung ist gestampfter oder gewalzter Splitt, Schotter und ähnliche Stoffe in Verbindung mit Rillenschienen. Der sorgfältige Oberbauingenieur legt jedoch Wert auf ein trockenes Gleisbett und festen, tragfähigen Unterbau. Niederschläge sollen möglichst abgeleitet werden, was nach versiegelten Flächen verlangt.

Es gibt selbstverständlich auch Betriebe mit nicht oder teilweise befestigten Hofflächen, die für den Modellbau sehr interessante Möglichkeiten bieten, z.B. Fahrspuren und Pfützen.

Pflaster

Der Modellbauklassiker ist das Steinpflaster, meist Naturstein mit Kantenlängen um 10 cm. Ab den Sechzigern werden verstärkt Betonsteine eingesetzt.

Es kann nur der Bereich zwischen und knapp neben den Schienen gepflastert sein, bei meinem Musterbetrieb vor Ort beträgt die Gesamtbreite so eines Pflasterstreifens 3 - 3,6 m. Minimum ist die Schwellenbreite. Die restliche Betriebsfläche wird dann mit Schotter/Splitt, Asphalt usw. eingedeckt. Auf jeden Fall muss für einen Abfluss der Niederschläge gesorgt werden. Rillenschienen und Spurrillenschien erhalten deshalb Öffnungen, an die Entwässerungskästen angeschlossen werden können, die wiederum an die Platzentwässerung angebunden sind. Die Betriebsfläche soll vom Gleis weg entwässert werden.

So ein Entwässerungskasten ist auf dem Foto rechts oben zu sehen.

Das Ende der Pflasterdecke wird gesichert, durch Abschlusssteine oder wie hier mit einem eingeschweißten Winkelprofil.

Das Gleis bleibt im Betrieb in Bewegung und mit dem Gleis auch die das Gleis umgebenden Stoffe. Hier hat der Unterbau für das Pflaster nachgegeben und man kann ganz gut erkennen, wo die Schwellen liegen.

Alternativen

Ab den Fünfzigern werden Alternativen zum Pflaster entwickelt. Dabei müssen die inzwischen höheren Gewichte der Straßenfahrzeuge berücksichtigt werden.

Die Aufstellung rechts (1969) zeigt die Beispiele 12 und 13 für niedrige und mittlere Belastungen durch LKW und Flurförderfahrzeuge (sogenannter Querverkehr).

Mit Belastung ist das Zusammenspiel von Fahrzeuggewichten und Häufigkeit der Querungen gemeint.

Auch wenn der Zeichner der Tradition verpflichtet Holzschwellen einbaut, werden Betonschwellen empfohlen, weil Holzschwellen unter Luftabschluss zur Fäulnis neigen.

Bei starkem Querverkehr wird auf das Gleisrost verzichtet, die Schienen liegen auf einer durchgehenden Betonplatte. Auf Schienenbefestigungen wird ganz oder teilweise verzichtet, die Spurhaltung wird durch Spurstangen gewährleistet. Die Höhenlage wird gegebenenfalls durch Zwischenlagen reguliert.

Die Platte kann in Ortbeton erstellt werden, mit vorgefertigten Elementen kann die Bauzeit aber erheblich verkürzt werden.

Den Vorteil bieten auch die Gleistragplatten, die ab Mitte der Sechziger verwendet werden.

Es gibt reichlich Varianten der Beispiele 12 - 15. So können in Anlagen nach Bild 12 statt der Rillenschienen Standardprofile verlegt werden. Eine vorschriftsmäßige Spurrille und der Kantenschutz wird mit hölzernen Streichbalken oder Betonformsteinen gewährleistet.

Quelle:

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst

Schwarzdecken

Nach 1960 werden Schwarzdecken auch ohne Streichschwellen oder andere konstruktive Elemente gebaut. Die Spurrille wird hier nach dem Walzen aus der Decke herausgeschnitten. So soll die Kante der Rille besonders widerstandsfähig werden - das scheint bei der Anlage auf dem Vorbildfoto (rechts) nicht hundertprozentig geklappt zu haben (Baujahr 1982/Foto 2008). Für die Trockenhaltung werden die Fugen zwischen Schwarzdecke und Schiene abgedichtet. Einen Abfluss aus den Spurrillen gibt es nicht.

Links ist meine Nachbildung in 1:32 zu sehen. Die untere Schicht wird mattschwarz lackiert, darauf wird ein Gemisch aus feinem Splitt und noch feinerer gesiebter Spur-N Schlacke (als Asphaltanteil) verklebt und nach dem Trocknen geschliffen. Diese vielfältigen Grauschattierungen kriegt man mit keiner “Straßenfarbe” hin und Ausbesserungen mit frischem Splitt dürfen ruhig auffallen.

Schäden wie die angeknabberte Spurrillen oder Senkungen in den Schwellenzwischenräumen wie beim Pflaster können kleine Herausforderungen für den Modellbau sein.

Eindeckung mit Betonplatten

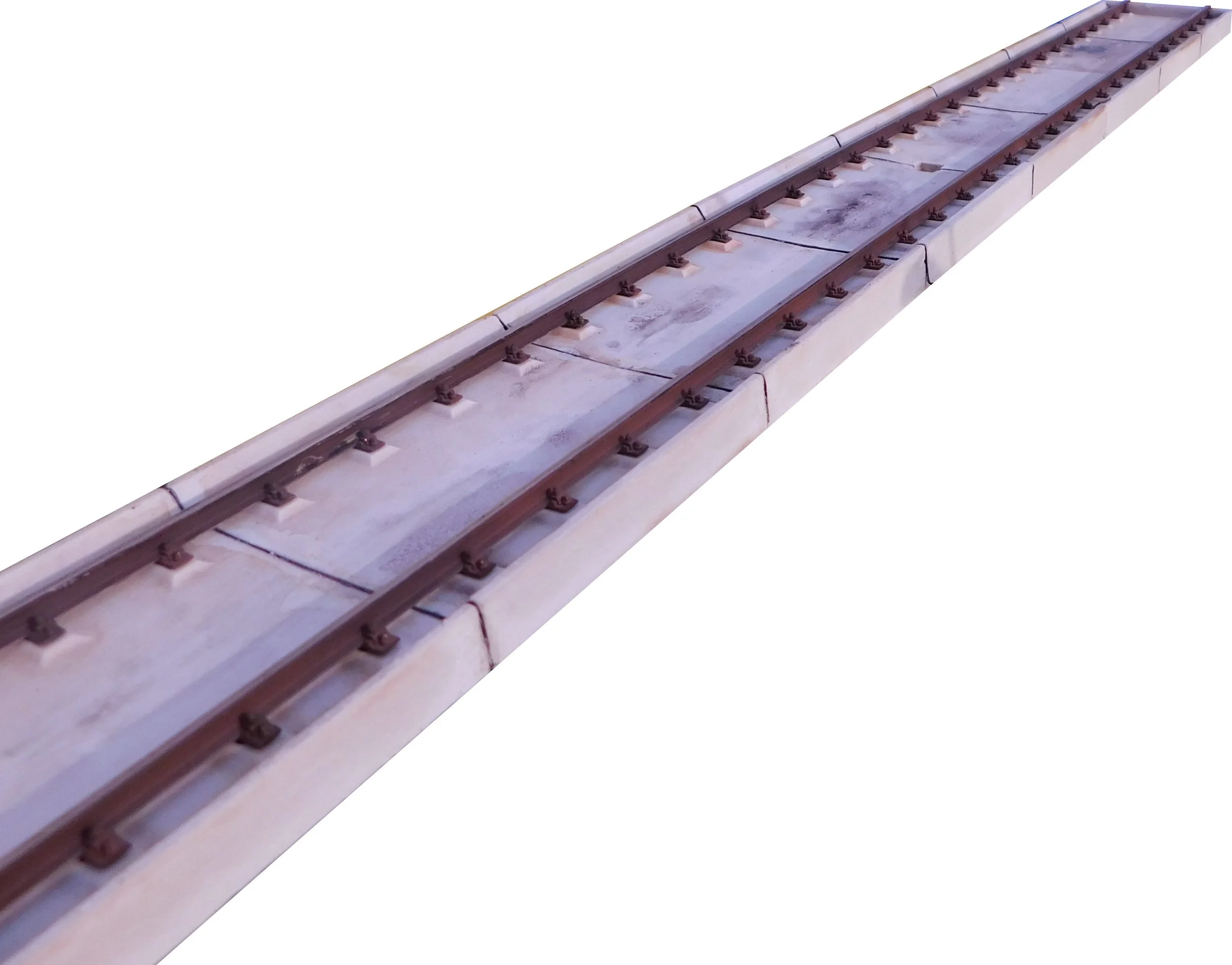

Bereits in den fünfziger Jahren werden für die Kreuzungen mit dem Straßenverkehr verschiedene modular aufgebaute Systeme aus Beton gefertigt. Es liegt nahe, solche Elemente auch auf den Höfen von Anschließern einzubauen.

Die Bahn und die Hersteller entwicklen Systeme mit Klein- und Großplatten. Die Kleinplatten sind auf den Schwellenabstand der Bundesbahnstrecken (650 mm) abgestimmt, kommen für Anschlussgleise mit größeren Schwellenabständen deshalb nicht in Frage. Genausowenig sind Systeme geeignet, die beste Holzschwellen als Auflager benötigen, jedenfalls nicht, wenn sparsame Betriebe mit Altanlagen als Kunden gewonnen werden sollen.

Eine Art Universallösung sind die ebenfalls zunächst für Wegübergänge gedachten Großplatten. Die werden in Zusammenarbeit mit der BD Trier entwickelt, haben eine Stärke von nur 100 mm und sind deshalb auch für leichte/niedrigere Schienenprofile geeignet. Die relativ geringe Stärke ist möglich, weil die Platten vollflächig auf einem Splittbett aufliegen. Am Oberbau muss nichts geändert werden, soweit er den erwarteten Belastungen entspricht und der Einbau ist verhältnismäßig einfach.

Auf dem Foto aus dem Hafen Bremen (1970/71) ist das Prinzip gut zu erkennen: in diesem Fall Großplatten zwischen den Schienen und schmalere Außenplatten wie sie für Wegüber-gänge vorgesehen sind. Die Bereiche zwischen den Gleiseindeckungen sind mit angepassten Großplatten belegt (außer den kleinen dunklen Bereichen mit Kanaldeckeln). Die Eindeckung im Bereich der Weichenzunge ist nicht klar auszumachen.

Die Platten werden mit einfachen Hilfskonstruktionen oder leichten Kränen auf die vorbereitete Splittlage abgesetzt.

Die Platten bestehen aus einem Stahlprofilrahmen mit eingeschweißter Bewehrung, in den hochfester Beton (alte Bezeichnung B600) eingerüttelt wird. Zapfen und Bohrungen an den Stirnseiten sorgen für eine Lage ohne Höhenversatz.

An den Enden befinden sich zwei Langlöcher mit eingelassenen Stabstücken, an denen das Hebegeschirr eingehakt wird. Irgendwann (Modellepoche 5 oder 6) ändern Hersteller das, dann reichen zwei Langlöcher in der Längs-/Schwerachse.

Mit der Nutzung der Platten für Werkshöfe, Kaianlagen usw. werden Sonderformate erforderlich. Für Bögen werden kürzere und auch trapezförmige Platten hergestellt, damit die Rillenweite von 70 mm eingehalten werden kann und die Stoßfugen eine durchgehend gleiche Breite haben. Bei Radien ≤ 100 m werden dem Bogen angepasste Platten empfohlen.

Für genormte Rillenschienenweichen werden entsprechende Plattensysteme angebote, aber auch für die Eindeckung von Regelschienenweichen lassen sich Vorbildfotos finden.

Wenn die gesamten Gleisanlagen mit Rillenschienen aufgebaut werden, kann mit maßgeschneiderten Lösungen eingedeckt werden.

Der Spalt zwischen Platte und Schiene wird mit einer Bitumen-Splitt-Mischung vergossen. Die Rillentiefe bei Vignolschienen: 38 mm bis 50 mm.

Epoche 6-Spalten (früher?) werden - gerade in Bereichen, in denen Arbeiter*innen zu Fuß unterwegs sind - aus Unfallschutzgründen gerne auch mit elastischen Gummielementen geschlossen, die unter den Spurkränzen nachgeben. Für eine Nachbildung im Modell wäre da noch etwas Hirnschmalz nötig.

Quellen:

Der Eisenbahningenieur 1956

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1957

Der Eisenbahningenieur 1971

Tragplatten

Gleistragplatten sind Straße und gleichzeitig Element des Oberbaus .

Sie werden zunächst für Bahnübergänge der DB gefertigt und werden dann für die Verwendung in Lade-, Tank- und Waschgleisen u.ä. entdeckt.

Sie sind für Schienen S 49 und S 54 ausgelegt. Anfangs werden die Schienen in ihrer Nut mit Hartholzkeilen verspannt, nach Einführung des Spannklemmenoberbaus (HM bzw. W) ab 1970 mit Skl 1 auf in der Seitenlage einstellbaren Winkelführungsplatten. Die Nuten werden ähnlich wie bei den Eindeckungen mit Großplatten mit einer Bitumen-Split-Mischung aufgefüllt.

Mit trapezförmigem Grundriss können die Platten in Bögen bis 78 m Halbmesser verlegt werden. Die Fugen zwischen den Platten werden mit Vergussmassen geschlossen.

Bei der Bundesbahn sollen beim Übergang von Schotterbettung auf Gleistragplatten drei Doppelschwellen verlegt werden. Auf dem Foto von Köln-Eifeltor (weiter unten) sind die am rechten Bildrand zu erahnen. Entsprechende Beispiele aus der Privatwirtschaft habe ich noch nicht gefunden.

Der Einbau ist deutlich aufwendiger, als die nur “oberflächliche” Eindeckung mit Platten Typ Moselland und ihren vielen Varianten. Die möglicherweise bereits vorhandenen Gleise müssen aufgenommen oder auch ausgetauscht werden, Erdarbeiten sind oft erforderlich - das Ganze muss also unbedingt zum Umfeld passen, sowohl zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Betriebes als auch zur Belastung durch den Querverkehr.

Die Abmessungen der Grundform (rechts) und die Verwendung in einer DB-Anlage in Verbindung mit Betonsteinpflaster (ca. 1970).

Auf diesem Foto sind die drei Doppelschwellen vor den Betonplatten gut zu erkennen - naja, eine unter Schotter.

Havixbeck, Mitte der Neunziger, Foto: Klaus-Gerd Schoeler

Ein Beispiel aus einemTanklager: Die Platten haben ein Gefälle nach links, wo eine breite Rinne angeschlossen ist, die das ölige Abwasser der Reinigung zuführt.

Werden Platten mit innenliegendem Abfluss (Ausführungen 3 und 4) verwendet, werden Platten mit Gully eingebaut. Diesem können die Abwässer von höchstens vier Platten aus beiden Richtungen zufließen. Ist die Anlage länger, werden mehrere Abflüsse eingebaut, weil sonst das Gefälle zu gering wird.

Etwa 1975 werden die Maße der Sonderplatten geändert. Die Verbreiterung um 1600 mm bietet einen größeren Auffangbereich für verplemperte Flüssigkeiten und Abflüsse und Ablaufrinnen werden gleich integriert.

Auf den Schutz der Umwelt wird ab den Sechzigern mehr Wert gelegt. Mit weiterentwickelten Tragplatten soll vermieden werden, dass Flüssigkeiten jeder Art im Schotterbett und Erdreich versickern. Die Ausführungen 1 bis 5 werden bei der DB u.a. in Wasch-, Entseuchungs und Tankanlagen eingebaut. Diese und ähnliche Module sind auch in der Industrie willkommen.

Ein Versuchaufbau in 1:32 für den Empfang von Heizöl für einen Brennstoffhandel ist nach einem Foto entstanden. Die Hauptabmessungen entsprechen den DB-Bauarten. Der Querschnitt unterscheidet sich von den gezeigten Bundesbahn-Normplatten.

Das Vorbild stammt aus den Jahren vor Einführung des W-Spannklemmenoberbaus. Deshalb werden die von Betonschwellen bekannten Rpb 1 verwendet. Eine Variante mit Rp 15 ist mit geänderten Auflagersockeln ist ebenfalls möglich.

Die Platten entstehen als Guss aus Hartgips in Silikonformen, für die Imitation der Fugenmasse kommt dünne Litze mit schwarzer Ummantelung zum Einsatz.

Eines der Kopfstücke habe ich testweise in Feinbeton gegossen. Die kleinen Unsauberkeiten beim Guss sind bei dem Muster nicht so wichtig. Störender ist das ausgeprägte Betongrau (zumindest bei dem verwendeten Fabrikat), dazu noch ein leichter Rotstich. Da kommt eine Mischung von weißem und ein wenig grauem Hartgips dem Vorbild deutlich näher. Das gilt auch für Betonschwellen.

Die Aussparungen für die Durchführungen der Schienen werden werden mit Gummielementen abgedichtet, damit das Heizöl im schlimmsten Fall in der Betonwanne bleibt.

Die hochgezogenen Ränder der Kopfstücke können noch mit schrägen Bohlenstücken oder Blechen gegen herabhängende Kupplungen geschützt werden.

In der Nähe solcher Anlagen befinden sich unterirdische Ölabscheider mit einem Abgang für das gereinigte Regenwasser. Abscheider und Regenwasserkanal erhalten Schächte für den Zugang, die durch eindeutig gekennzeichnete Deckel gesichert werden. Für den Ölabscheider können die so aussehen:

Quellen:

Der Eisenbahningenieur 1971

Der Eisenbahningenieur 1977

Hallengleise

In Hallen bietet sich die schwellenlose Verlegung von Rillenschienen auf einer Betonplatte an. Auf Schienenbefesti-gungen kann verzichtet werden, wenn die Gleislage durch den Hallenboden stabilisiert wird. Die Spurweite wird durch Spurstangen gewährleistet.

Es muss nicht unbedingt ein Holzpflasterbelag sein. Betonestrich oder die vorher angesprochenen Betonplatten tun es beispielsweise auch.

Quellen:

Der Eisenbahningenieur 1962

Der Eisenbahningenieur 1968

Weichen in Anschlussgleisen

Die allgemeinen Ausführungen zum Sparwillen der Betriebe beim Anschlussgleisbau gelten ohne Einschränkungen auch für die verwendeten Weichen. Die Literatur gibt momentan zu den preußischen Bauarten am meisten her - zum einen weil sie die größte Verbreitung erreichen und dann auch weil sie die Basis für die ersten Vereinheitlichungsbestrebungen sind. Die nichtpreußischen Länderweichen erlangen im Anschlussgleiswesen vornehmlich regionale Bedeutung.

Für Anschlussbahnen – und für den Eisenbahnmodellbau erst recht – sind die kleineren Abzweigradien interessant. Die Preußen bieten 140 m und 190 m an, die Weichen der anderen Länderbahnen haben ähnliche Abmessungen. Die 140 m-Weichen (u.ä.) werden bei den Staatsbahnen nur in Bereichen ohne Zugverkehr verwendet.

Eine Gemeinsamkeit der Länderbahnweichen ist, dass der Radius des Abzweigs an der Fahrkante der bogenäußeren Schiene gemessen wird – das gilt sinnigerweise auch für den gemeinen Gleisbogen. Zu den Charakteristika der Länderformen gehört auch die geometrische Überschneidung von Stammgleis und Abzweig.

Die Reichsbahnweichen können hier außen vor bleiben. Sie tauchen erst 1929 auf, sind mit dem vielteiligen Oberbau K als Neuanschaffung vergleichsweise teuer und gebraucht über Jahrzehnte nicht verfügbar.

Wesentlich ist aber auch die von den Länderformen abweichende Weichengeometrie:

Der Radius wird in der Gleisachse gemessen.

Der Abzweig liegt tangential am Stammgleisanfang.

Deshalb können vorhandene Länderbahnweichen nicht ohne weiteres durch Rbw ersetzt werden, was die Sache wirklich erschwert, sobald mehrere Weichen aneinanderstoßen.

Und die gerade bei kleineren Betrieben beliebten bzw. erforderlichen 140 m-Abzweige fehlen im Rbw-Sortiment.

Preußische Grundlagen und Varianten

Es geht also wieder zurück zum Wesentlichen: Anschlussgleis- und Weichenbau auf Länderbahnbasis (preußisch).

Basis für die Werksgleisanlagen sind die preußischen Normalien. Der preußische Weichenfundus bietet allein für die 140er und 190er Weichen eine reiche Auswahl an Zungenvorrichtungen, Schwellensätzen, Befestigungen und Herzstücken.

Preußen in Kurzfassung:

Die Preußischen Staatsbahnen führen Weichen in den Bauformen 6b (ab 1886) für schwache, 6d (ab 1893) für mittlere und 8a (ab 1890) für starke Belastungen ein. Bei den 8er-Weichen werden ab etwa 1900 noch Varianten für schwache und hohe Belastungen gebaut. Die Buchstaben b, d, e u.a. bezeichnen die Anordnungen und Anzahl der Laschenlochungen. Soweit es für diese Übersicht erlässlich ist, verzichte ich auf die Ergänzungszeichen.

Die Weichen haben zunächst Blockherzstücke und Drehstuhlzungen. In den ersten drei Jahrzehnten kommen Hakenverschlüsse, Federzungen, Schienenherzstücke, Vollschienenherzstücke, federnde Herzstücke dazu. Die Drehstuhlzungen werden von Gelenkzungen nach süddeutschen Vorbildern abgelöst.

Eine Auswahl amtlicher Weichenskizzen ist bei Joachim Schulz zu finden.

Damit der Modellbau nicht zu langweilig wird, denken sich die privaten Weichenbauanstalten weitere Varianten aus. Die Firmenbauarten bieten weitere Vereinfachungen, beispielsweise vergrößerte Schwellenabstände bei schwachen Belastungen, Entfall der Zungenplatten bei Gelenkzungen. Auf Wunsch der Besteller werden weitere Anpassungen vorgenommen.

Das Resultat ist bereits in der Modellepoche 2 eine große – und leider nicht dokumentierte – Vielfalt der Grundformen bei kleinen und großen Anschließern.

Quelle:

Die Weichen Form 6 und 8 der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert 1952

Vereinheitlichung 1930 - eine Mischform

Einige Betriebe liebäugeln trotz der oben beschriebenen Unpässlichkeiten der neuen Reichsbahnweichen mit dem S 49-Oberbau. Das zur Zeit der Einführung schwerste Schienenprofil könnte den Verschleiß in hochbelasteten Gleisanlagen mindern. Die Lösung, die in vorhandene Werksbahnhöfe passt sind Weichen mit Preußenabmessungen und S 49-Schienen. Diese 1930 konstruierten Werksweichen haben folgende Merkmale:

geometrische Anordnung der preußischen Weichen 8a mit Überschneidung (leichte Anpassung an Reichsbahnfutterstücke)

einfachere preußische Klemmplattenbefestigung

S 49-Schienen, -Zungen und -Radlenker

Gelenk- oder Federzungenanordnung der Reichsbahnweichen

angepasste Schwellenlage mit Breitschwellen/Doppelschwellen für feste Stöße, in der Realität werden statt der Stahlbreitschwellen auch zwei einfache Stahlschwellen dicht nebeneinander gelegt.

Diese Mischkonstruktion wird noch in den siebziger Jahren verlegt, auch in der Variante mit Schienen Nr. 8. Ab Modellepoche 3 werden auch Federschienenzungen eingebaut.

Die Doppelschwellen sind zu erkennen, Hakenplatten W29 für pr.8 und improvisierte Platten für die Stöße, da die amtlichen preußischen Weichen ohne Doppelschwellen auskommen. Man hat auf Federschienenzungen umgestellt und mit den geschweißten Stößen wird deutlich, dass dem Betrieb die Gleisanlagen und die kosten-günstige Unterhaltung wichtig sind.

Das Foto zeigt eine der über 100 Weichen der Chemischen Werke Hüls (heute Chemiepark Marl).

Werksfoto um 1970 (Ausschnitt), unklare Quelle

Quelle:

Die Weichen Form 6 und 8 der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert 1952

Vereinheitlichung 1942

Während des Krieges soll die Fertigung der Werksweichen mit Schienen 6 und 8 strukturiert und vereinfacht werden. Der Sonderausschuss Oberbau vereinbart mit den Weichenbauern

Gelenkzungen ohne Zungenplatte

100 mm breite Gleitstühle

Hakenverschluss Bauart 1924

Schienenherzstück mit sanftem Einlauf

Radlenkerprofil 8 auch für Weichen 6

Schwellenlage 1924, Holz & Stahl

Nach Kriegsende werden auch wieder stärkere Herzstücke und Federzungen eingebaut.

Quelle:

Die Weichen 6 und 8 der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert 1952

Bestand beim Übergang von der Modellepoche 2 zur Modellepoche 3

1952 listet Gustav Wulfert die Weichen für Anschließer auf:

Im Verzeichnis der Schwellensätze von 1941 wird derselbe Autor bezüglich der Werksweichen etwas ausführlicher, darunter sind einige, die in den vorher genutzten Quellen nicht erwähnt werden. Alle Weichen können mit Stahl- oder Holzschwellen gebaut werden, bis zur rüstungsbedingten Materialverknappung zum Ende der dreißiger Jahre sind die zu der Zeit Eisenschwellen genannten Standard.

Regelspurweichen

mit S49 in Bauart 8a

EW 140 – 1:7 – Fz

EW 190 – 1:9 – Fz

EKW/DKW 140 – 1:7 – Gz

EKW/DKW 190 – 1:9 – Gz

dazu passende Kreuzungen

mit Schienen 8a

EW 140 – 1:5,97 – Dr

EW/EKW/DKW 140 – 1:7 – Dr

EW 140 – 1:7 – Fz

eins. DW – 100 – 1:7 – Dr

DKW 180 – 1:8 – Dr

zweis. DW – 140 – 1:7 – Dr

mit Schienen 6d

EW 100 – 1:6 – Dr

EW 100 – 1:6 – Fz

EW 140/100 – 1:6 – Dr (Übergangsbogen innerhalb der Weiche)

EW 140 – 1:7 – Fz

EW 180 – 1:8 – Fz

EW 190 – 1:9 – Fz

EW 150 – 1:8 – Dr

sym. DW 150 – 1:8 - Dr

EW 140 - 1:5,97 – Dr

mit Rillenschienen Ph37

EW 140 – 1:7 – Dr

EW 190 – 1:7 – Dr

EW 190 – 1:9 – Dr

zweis. DW 140 – 1:7

zweis. DW 190 – 1:9

EKW/DKW 140 – 1:7

EKW/DKW 190 – 1:9

dazu passende Kreuzungen

Die Weichen 8a können bei hohen Belastungen auch mit der verstärkten Schiene Nr. 15 gebaut werden.

Es ist anzunehmen, dass vor allem die Drehstuhlzungen im Lauf der Zeit durch Gelenkzungen ersetzt werden, bei der Neuanfertigung oder auch anlässlich von Aufarbeitungen.

Schmalspurweichen

… werden ebenfalls gelistet. Im Vorwort finden sich Hinweise zu den eingesetzten Schienen und Zungen.

1000 mm-Spur

EW 35 – 1:5

EW 55 – 1:6

EW 75 – 1:6

EW 75 – 1:7

EW 80 – 1:7

EW 95 – 1:7

EW 125 – 1:9

EW 140 – 1:7

EW 140 – 1:9

EW 180 – 1:10

DKW 100/130 – 1:7

DKW 160/190 – 1:9

785 mm-Spur

EW 40 – 1:6

EW 60 – 1:6

600 mm-Spur

EW 15 – 1:4

EW 25 – 1:5

EW 30 - 1:6

EW 40 – 1:7

EW 50 – 1:7

EW 90 – 1:9

900 mm-Spur

EW 40 – 1:6

EW 75 – 1:7

EW 80 – 1:7

EW 85 – 1:7

EW 90 – 1:7

EW 100 – 1:7

EW 100 – 1:8

EW 100 – 1:9

EW 120 – 1:9

EW 150 – 1:9

750 mm-Spur

EW 40 – 1:6

EW 45 – 1:6

EW 50 – 1:7

EW 60 – 1:7

EW 75 – 1:8

EW 90 – 1:10

Quellen:

Die Schwellensätze der Weichen, G. Wulfert 1941

Die Weichen Form 6 und 8 der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert 1952

Kleinbogenweichen

Zuvor sind die Kleinbögen mit Radien unter 100 m bereits thematisiert worden.

Entsprechend den Kleinbogenbauarten werden Auflauf- und Leitschienenweichen gebaut. Beide Typen werden so gebaut, dass eine ruhige Einfahrt in den Endradius des Kleinbogens erreicht wird. Der Abzweig hat am Weichenanfang einen Radius von 140 m (nach preußischer Bauart an der Außenschiene gemessen, mit Überschneidung), so dass Drehstuhlzungen und dann auch Gelenkzungen verwendet werden können. Der Übergangsbogen zum Endradius (zum Beispiel 80, 50 oder 35 m) soll möglichst als Parabelbogen ausgeführt werden. Für das Weichengestänge sollen die Schienen, Zungen und Radlenker der Form 8 oder die verstärkten Formen verwendet werden.

Manche Weichen werden mit einem Anfangsradius von 100 m gebaut. Ab etwa 1955 wird für den Bestimmung des Abzweigradius auch die Gleisachse herangezogen und nach Einführung der Federschienenzunge als Industrienorm-Standard (s.u.) wird die Zungenform für den Kleinbogenweichenbau übernommen (Leitschienenweichen).

Die Vorgabe, für Kleinbogenweichen nur Stahlschwellen zu verwenden, wird ab den sechziger Jahren (?) nicht mehr so eng gesehen.

Auflaufweichen

Wie die alte Werbung andeutet, ist die Vielfalt der Kleinbogenweichen groß.

Für den Bau eines Auflaufweichenmodells ist die Anordnung, von Auflaufschienen, Rampen und Leitschienen wichtig. Dazu drei Prinzipskizzen.

Die Führung im Innenbogen kann mit Radlenkerprofilen (Klöckner) oder mit Schienenprofilen (MFD) ausgeführt werden, deshalb die Bezeichnung Leitschiene/Radlenker.

Einfache Weiche:

Die Rampe auf die Breitkopfschiene beginnt hinter dem Zungengelenk. Die Auflaufschiene wird im Herzstück nicht unterbrochen, heißt: im Stammgleis müssen die Spurkränze der Fahrzeuge ebenfalls angehoben werden, was ebenfalls über beidseitige Rampen läuft. Damit die Wagen nicht in Schieflage geraten, erhält die Radlenkerschiene gegenüber dem Herzstück ebenfalls Rampen.

ABW mit zwei Kleinbögen: Die Auflaufschienen treffen sich im Herzstück

Wenn eine Kleinbogen-EW in einem durchlaufenden Kleinbogen liegt, erhält die Anlage eine durchlaufende Auflaufschiene. Die Weiche hat nur für die bogeninnere Schiene eine Zunge (Einzungenweiche).

Das gerade Gleis wird wie oben für die EW beschrieben ausgeführt.

Fotos einer Auflaufweiche gibt es im Netz. Die Konstruktion wird auf Fotos aus der MFD-Werkstatt deutlich.

Quelle:

Die Weichen der Deutschen Reichsbahn Gruppe Preußen, G. Wulfert 1928

Leitschienenweichen

Die Einführung der günstigeren Leitschienenkleinbögen - im wesentichen nach 1945 - erfordert den Bau passender Weichen. Die Geometrien der handelsüblichen Auflaufweichen können übernommen werden, und damit auch einige Produktionsanlagen. Auch ein Oberbauaustausch wird dadurch relativ unkompliziert möglich.

Der erste Blick kann täuschen: Es sind zwar Rippenplatten und Klemmplatten wie sie vom S 49-K-Oberbau bekannt sind, aber Radlenker und Schienen sind pr. Form 8.

Die Rippenplatten sind ursprünglich zum Aufschweißen auf Stahlschwellen gedacht, hier werden sie auf Blechplatten geschweißt, um die Sonderplatten zu fertigen. Die einfachen ungeneigten Platten sind Standardplatten Rp 8a.

Die Leitschiene ist ist über Zweilochfutterstücke mit den Weichenschienen verschraubt.

Die Federschienenzungen sprechen für eine Entstehung nach 1960, der passable Zustand der Schwellen für einen möglicherweise auch späteren Zeitpunkt.

Foto: H3x, 1durch45.de, Düsseldorf-Benrath 2002

Quelle:

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1958

Industrienorm

Ab den fünfziger Jahren werden die Weichen wie gehabt weitergebaut, die Vielfalt bleibt groß auch weil neue Erkenntnisse das Angebot bereichern. Alles was Anschaffungs- und Unterhaltungskosten senken kann ist für die Betriebe interessant. Dazu zählen zum Beispiel Federschienenzungen und verschweißte Schienen.

Es dauert über zwei Jahrzehnte bis die Bemühungen um Modernisierung und Vereinheitlichung des Werksweichenbaus Erfolg haben.

Etwa 1960/61 wird bei den CWH in Marl eine schachtelfrische EW 8a verlegt. Die Weiche hat Federschienenzungen, keine Doppelschwellen und ist durchgehend verschweißt.

Werksfoto, unklare Quelle

In den sechziger Jahren ergibt eine Bestandsaufnahme bei der deutschen Hüttenindustrie eine Vielzahl von Weichentypen bei den regelspurigen Werksbahnen. Einige Grundformen liegen in fünf oder sechs verschiedenen Abmessungen vor.

Das erhöht den Aufwand bei der Instandhaltung und erfordert auf den Einzelfall zugeschnittene Konstruktionsarbeit bei der Ersatzteil- oder Neubeschaffung.

Dem Argument, dass sich mit vereinheitlichten Weichentypen spürbare Kosteneinsparungen erzielen lassen, kann man leicht folgen und so entwickeln die Fachverbände der Werksbahnen und Weichenbauer eine Reihe von Richtlinien.

(Typisierung von Industrieweichen von Fachverband Weichenbau und Arbeitskreis Eisenbahnbau des VDEh).

Kern der Normung sind die Weichengeometrie und die Absteckmaße. Die werden so gewählt, dass vorhandene Anlagen oft nicht oder nur wenig geändert werden müssen, wenn neue Weichen oder Teile davon eingebaut werden sollen.

Das Programm umfasst folgende einfache Weichen:

EW 50-1:3,5

EW 100-1:5

EW 140-1:6

EW 190-1:7

EW 300-1:9

EW 500-1:12

EW 760-1:14

EW 1200-1:18,5

außerdem noch EKW und DKW 140-1:7 und 190-1:7

In späteren Aufstellungen (z.B. Oberbauhandbuch ThyssenKrupp oder Anhang zu den Oberbaurichlininien des Fachverbandes Weichenbau) finden sich weitere Typen beziehungsweise Spezifizierungen:

EW 50-1:3,25

EW 100-1:6

EW 140-1:7

EW 190-1:9

EW 190-1:7,5

SymABW 140-1:7/1:7

SymABW 200 1:9/1:9

und EKW und DKW 100-1:6 und 190-1:9

Die Weichen werden durch ein abgestimmtes System von Kreuzungen ergänzt.

Mit Festlegung der Grundspurweite auf 1432 mm folgte man der Deutschen Bundesbahn, die dieses Maß 1957 in den Gleisbau eingeführt hat (auch wenn weiterhin 1435 mm das offizielle Regelspurmaß blieb).

Für die Zungenvorrichtungen werden Federschienenzungen vorgesehen. Gleiche Rohlängen für R 100, 140 und 190 m (11000 mm) bzw. für R 300 und 500 m (14000 mm) vereinfachen die Lagerhaltung. Als Einheitsverschluss wird der Klammerspitzenverschluss gewählt. Um eine einfache Einstellung der Verschlüsse zu ermöglichen wird das verschiebbare Verschlussstück VK 01 für die verschiedenen Schienenfußbreiten entwickelt. Passend zu den Zungen werden die Längen der Backenschienen festgelegt. Für die Befestigung der Backenschienen ist die aktuelle – und bis heute bewährte – Lösung die innere Backenschienenverspannung (IBaV). Andere Konstruktionen sind aber weiterhin möglich.

Für die Herzstücke werden nur die Abmessungen genormt. Die konstruktive Gestaltung bleibt bis auf weiteres den Bestellern und Anbietern überlassen. Je nach Bedarf werden Regelschienenherzstücke, geschraubte oder geschweißte Vollschienenherzstücke oder geschmiedete Blockherzstücke eingebaut.

Die damals neuen UIC 60-Weichen der DB erhalten eine neue Radlenkerbauform. Das Walzprofil U69 wird unabhängig von den Fahrschienen auf geschweißten Böcken befestigt, ein Konstruktionsmerkmal, das sich bis heute (2025) im modernen Weichenbau finden lässt. Im Originalbericht ist von „kleinen Böckchen“ die Rede. Das Profil erhält später die Bezeichnungen Rl1-60 oder UIC-konform 33C1. Ursprünglich sind nicht überhöhte Radlenker vorgesehen, die bekannte überhöhte Anordnung wird aber wieder die Regelbauart. Die Radlenker sind mit Blechlagen zwischen dem Rl-Profil und den Böcken nachstellbar.

Weichen mit Radien bis 200 m erhalten 3,7 m lange Radlenker, EW 300 und EW 500 bekommen Radlenker mit 5 m Länge. In der weiteren Entwicklung wird der 5 m-Radlenker zum Standard für alle EW bis 500 m Radius, die größeren Weichen erhalten solche mit 10 m Länge. Bei DKW sind sie 3,1 m lang. In der Neuzeit (Modellepoche 6) werden auch für kleinere Weichen Längen von 7,2 m verwendet.

Die Unterschwellung erfolgt gemäß den Anforderungen der Besteller mit Holz, Stahl und ab Modellepoche 6 auch mit Beton.

Die Liebhaber der Anschlussbahnjetztzeit müssen nicht auf Stahlschwellen verzichten. Sie dürfen sogar nahezu hochglänzend eingebaut werden, weil sie auch für Weichen immer noch gefertigt werden.

Stahlschwellenstapel auf dem Hof der Firma DENA, Osnabrück

Foto: DENA

Wer sich das Vorbild in den Garten legen möchte, kann ein Angebot einholen.

Das Typenprogramm ist zunächst stark auf die Bedüfnisse der Hüttenwerke ausgerichtet. Wegen der Achslasten bis 30t soll der Schwellenabstand 550 mm betragen. Da das Weichenprogramm auch für weniger stark belastete Bahnen aktraktiv ist bzw. sein soll, werden auch Schwellenabstände bis 650 mm angeboten. Der Abstand von 600 mm wird dann zum Regelmaß.

Die Schwellenlängen sind in 100 mm-Schritten abgestuft. Sie sollen so lang sein, dass ab Fahrkante ein Überstand von 500 mm bleibt, auf beiden Seiten gleich lang.

Die Konstruktionen sind grundsätzlich für die durchgehende Verschweißüng vorgesehen, deshalb gibt es keine Doppelschwellen für feste Laschenstöße.

Bei der Ausführung des Weichengestänges (Schienen) und den Befestigungsmitteln gibt es vielfältige Lösungen. Mittelschwere und schwere Schienen, Regelbauarten der Bundesbahn und ehemalige Länderbahnprofile, die noch in den Katalogen der Walzwerke stehen, ermöglichten die Fertigung nach den Anforderungen der Besteller. Die Schienenbefestigungen orientieren sich am Oberbau K oder angepassten Länderbauarten. Der Staatsbahntrend zu modernen federnden und gleichzeitig wartungsarmen und kostengünstigen Befestigungssystemen stößt natürlich auch bei den Anschließern auf Interesse.

Hier ein Beispiel mit dem Spannbügel Bauart Deenik ( DB-Bezeichnung Sbü 1) bei den Chemischen Werken Hüls in Marl.

Die Weiche ist eine Mischform. Sie hat die modernen Radlenker aber eine Doppelschwelle (vor den Radlenkern). An anderer Stelle zu sehen: Schienen No. 8, preußische Klemmplatten am Weichenanfang, keine Doppelschwelle am Weichenanfang, 100 mm breite Gleitstühle auf unregelmäßig geschnittenen Platten, durchgehend verschweißt.

Es lebe die Vielfalt!

Die Foto entstanden nach 1975 (Feriggstellung des Stellwerks im Hintergrund) beim Austausch von Weichenantrieben S&H 1923 gegen S 700.

Werksfotos (Ausschnitte), unklare Quelle

Die handbedienten ortsgestellten Weichen erhalten Langschwellen für die Aufstellung des Weichenbocks. Für fernbediente und elektrisch ortsgestellte Weichen können die entsprechenden Anschlüsse (Sonderplatten, Lager- und Trageisen) vorgesehen werden.

Eine grundsätzliche Erneuerung wird oft erst in den Modellepochen 5 oder 6 vollzogen. Dann bereits mit dem Oberbau W und Betonschwellenweichen nach Industrienorm.

Quellen:

Der Eisenbahningenieur 1972

AzObri 25, BDE 1984

Oberbauhandbuch Online-Ausgabe 08/10, ThyssenKrupp GfT Gleistechnik