Der Stahlschwellenoberbau der Deutschen Bundesbahn

(incl. Reichsbahn 1945 - 1949)

zuletzt bearbeitet am 14. August 2025

Schienenlängen & Schwellenteilungen

Der Status Quo zu Beginn der Modellepoche 3 ist sind die alten und neuen Oberbauformen der Länder- und Reichsbahnzeit, die in Teilen noch viele Jahre neben den neuen Bauformen zu finden sind, siehe auch: Oberbauepochen.

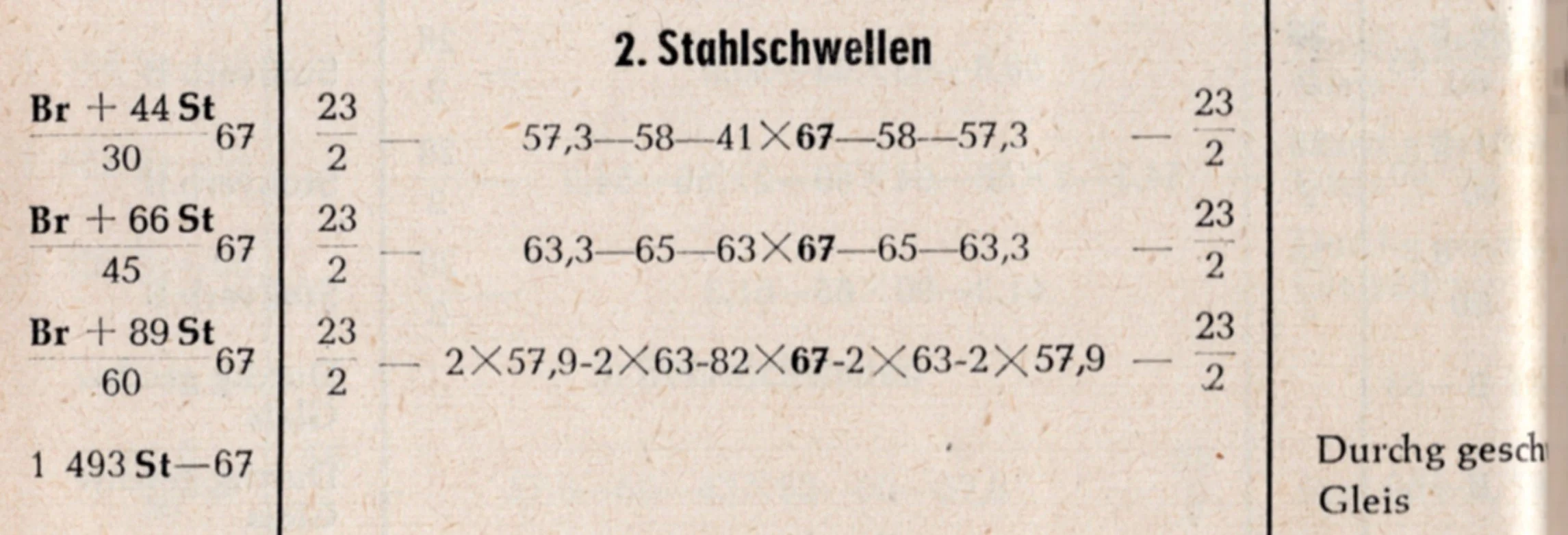

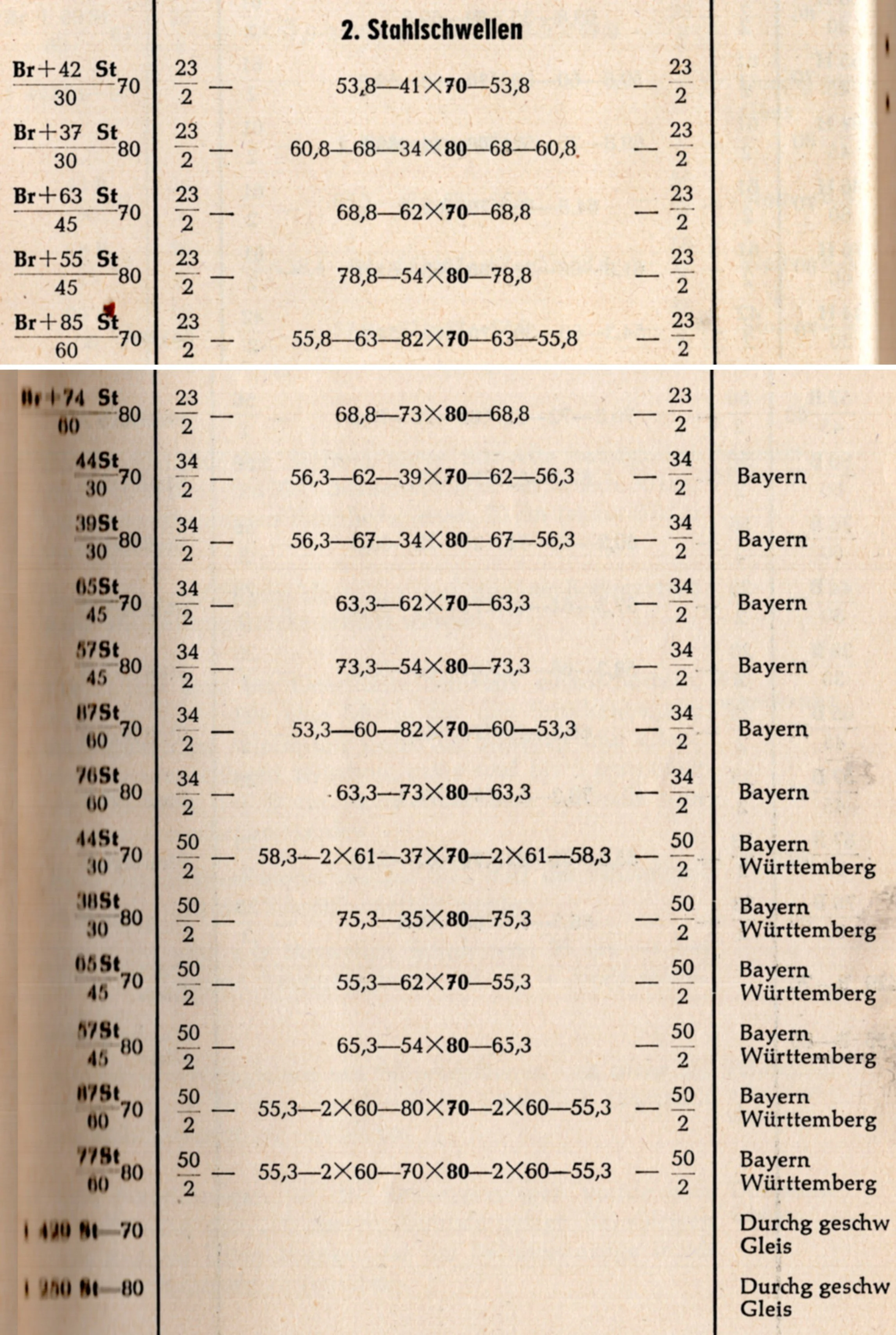

In den neuen jährlichen Oberbauprogrammen wird die durchgehende Verschweißung der Gleise vorangetrieben. In nicht verschweißten Gleisen sollen 15 m lange Schienen nicht mehr verlegt werden, sondern nur noch 30 , 45 und möglichst 60 m lange Profile. Passend dazu gelten neue Schwellenteilungen.

In Gleisen 1. Ordnung werden Schwellenabstände von 60, 63 und 65 cm eingeführt.

63 cm ist der Regelabstand

60 cm in Bögen mit Halbmessern unter 500 m

65 cm bei günstigen Untergrund- und Bettungsverhältnissen

Bei durchgehend verschweißten Gleisen wird die Schwellenanzahl pro Kilometer angegeben. Lasst Euch nicht von dem großen Höflichkeitsabstand zwischen der Tausender- und Hunderterstelle verwirren.

Für Gleise 2. Ordnung sind 67 cm das Regelmaß.

70 oder 80 cm sollen es in Gleisen 3. Ordnung sein.

Bei meinen Stichproben habe ich Abweichungen bzw. Verschiebungen von bis zu 5 cm gemessen.

Das Gebot der längeren Schienen gilt auch für Länderbahnmaterial. Das wird vor der Wiederverwendung in den Oberbaulagern in den geforderten Abmessungen zusammengeschweißt.

Neuer Oberbau mit geraden Schwellen

Der Oberbau mit Reichsbahnstahlschwellen wird ebenfalls auf gerade Schwellen umgestellt. Für die Verwendung mit der geneigten Rus 929(b) müssen die geknickten Schwellen zuvor gerade gerichtet werden.

Oberbau K 49 St mit gerichteten Schwellen Sw 1 und Sw 2 des ehemaligen Oberbau B.

Oberbau K 49 St mit gerichteten Schwellen Sw 7 und Sw 11 des ehemaligen Oberbau K.

Bereits 1946 wird beschlossen, zukünftig auf geknickte Stahlschwellen zu verzichten und bei Oberbauerneuerungen nur noch gerade Schwellen zu verwenden.

Zunächst wird 1949 ein Programm aufgelegt, die zahlreich vorhanden preußischen Stahlschwellen Sw 71 und Sw 66 mit 1:20 geneigten Platten zu versehen.

Dafür wird eine neue Rippenplatte Rus 929 eingeführt.

Um auch stärker verschlissene Schwellenlochungen überdecken zu könnnen, wird die Platte auf 240 mm verlängert und als Rus 929b ins Programm aufgenommen. Die Rus 929 ist damit überholt.

Der Querschnitt der Rippen wird Mitter der Fünfziger vereinfacht.

Darüber hinaus werden auch gut erhaltenen preußische Schwellen Sw 50, 51, 5 und 6 verwendet.

Den Gleismodellbauer*innen bietet sich in der Epoche 2c/3a eine große Auswahl an Oberbauformen mit Stahlschwellen, die gerne auch nebeneinander liegen dürfen:

Länderbahnbauarten

Reichsbahnbauarten

modernisierte Länderbahnbauarten/Mischformen

Bundesbahnbauarten

Breitschwellenoberbau

Ein Ergebnis der zunehmenden Verschweißung der Schienen ist sogar noch eine neue Oberbauform. Viele der dann überflüssigen Breitschwellen wandern nicht als Schrott in die Stahlproduktion, sondern werden per Verfügung als Mittelschwellen zugelassen. Nur längere Gleisabschnitte dürfen so (und nur durchgängig) gebaut werden. Einzelne Gleisjoche oder der Austausch einzelner oder mehrerer Normalschwellen gegen Breitschwellen ist nicht erlaubt.

Bei der Dampfbahn Fränkische Schweiz ist ein solcher Abschnitt erhalten, weitere Informationen findet Ihr bei einem H0-Puristen.

Quelle:

wenn man nicht alles gleich sorgfälltig dokumentiert, geht die Zettelwirtschaft verloren. Ich werde wieder drüber stolpern und dann nachtragen.

Veränderungen im Rad-Schiene-System & neue Schienen

1956 wird für Neubeschaffungen die Neigung der Schienen zur Gleismitte von 1:20 nach 1:40 geändert. Das erfordert für alle Regelbauarten passende Rippenplatten.

Die Rus 929(b) wird von der Rps 8 abgelöst, die bis auf die Neigung sonst gleiche Abmessungen hat.

Die passt auch für die 1963 eingeführte S 54.

Anmerkungen zur Rps 1 folgen im Abschnitt zu federnden Befestigungselementen.

Dagegen werden für das UIC 60-Profil ab 1970 wegen des breiteren Fußes neue Platten fällig, hier auf der Skizze von 1988 als Rps 5 bezeichnet. Auf späteren Zeichnungen heißt sie Rps 15.

Für die Zeichnung des 1:40-Oberbaus mit der Rps 8 hat der Künstler im Zeichenbüro das wenige Scrolls zuvor gezeigte Blatt Ioarg 201a übernommen, hat ein paar Details geändert und ein paar weitere Details übersehen.

Nebeninfo:

Ioarg ist ein Kürzel aus dem alternativen DRG-Io-Bezeichnungssystem, das von der Bundesbahn weitergeführt wird, und bedeutet:

Ingenieurwesen Oberbau - Anordnungen des Regeloberbaus für gerades Gleis und Gleisbögen ohne Leitschienen

Federnde Befestigungselemente

In den fünfziger und sechziger Jahren wird eine ganze Reihe von Schienenbefestigungen entwickelt, die sich unter dem Stichwort “federnde Elemente” einsortieren lassen - zwei davon werden auch auf Stahlschwellen verwendet.

Die abgebildete Bauart nennt sich Oberbau Sr, wird 1962 Regelbauart und gibt es für Holz-, Stahl- und Betonschwellen. Traut man den auffindbaren Bilddokumenten, wird das System hauptsächlich auf Stahlschwellen gebaut bzw. es hat sich auf Strecken mit Stahlschwellen am längsten gehalten.

Das Foto zeigt ein Nebengleis im Bf Herzberg (2024).

Die Rippenplatte gibt es auch in einer 225 mm langen Ausführung.

Oberbau Ks mit S 54 und Stahlschwellen im Bf Herzberg (2024)

Obwohl schon bald bemängelt wurde, dass die Konstruktion “harter Federstahl steckt zur Kraftableitung in weicher Stahlrippe” verschleißanfällig sei, erreichen die Sr-Gleise eine oft beachtenswerte Lebensdauer. Bereits 1970 erscheint der Oberbau Ks (Rippenplatten & Spannklemmen an Stelle von Klemmplatten). Deshalb vermute ich, dass der Oberbau Sr dann nicht mehr verlegt wird.

Auf einigen Nebenstrecken werden in der Epoche 6 (5?) die Bauarten Sr und Ks zu einer Mariage zusammengeführt. Die ausgedienten Spannbügel werden entfernt, auf die Rippen werden Bolzen augeschweißt, die dann zur Befestigung der Ks-Spannklemmen Skl 12 dienen.

In der reinen Form wird der Oberbau Ks mit Standardrippenplatten Rps 8, Rps 5, Rps 15 und den vom Oberbau K bekannten Hakenschrauben aufgebaut.

Die nebenstehend (1979) geforderten 10 m Abstand zwischen Anschluss der Fangvorrichtung bis zum zu schützenden Objekt wird in der Zeichnung oben (Epoche 6) mit ≥ 5 m angegeben.

Führungsschienen werden eingebaut, damit entgleiste Fahrzeuge im Gleis gehalten werden.

Stahlschwellen liegen nur auf Massivbaubrücken mit durchgehendem Schotterbett. Ein Tragwerk, das vor dem Absturz schützen könnte, ist da eher nicht zu erwarten.

Übergänge zwischen Oberbauformen

… können die Wechsel von einer Schienenform auf eine andere sein und/oder der Wechsel der Unterschwellung.

Es wurde bereits erwähnt:

Bereits seit den dreißiger Jahren werden die Übergänge zwischen unterschiedlichen Schienenprofilen vorzugweise verschweißt.

Es geht hier aber nicht um Schienen. Beachtenswert ist, dass die Verbindung unterschiedlicher oder unterschiedlich hoher Profile mit Übergangslaschen auch im Stahlschwellenoberbau stets auf Holzschwellen liegt.

Ein Beispiel für eine Übergangslasche

Quellen:

Elsners Taschenbuch für den Eisenbahntechnischen Dienst 1950

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1955

Der Eisenbahningenieur 1956

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1958

Der Oberbau bei der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert, 1958

Az Obv 1949, Ausgabe 1960

Der Oberbau bei der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert, 1962

DB Fachbuch 8/12, 1979

Zusammenstellung der gebräuchlichsten Oberbauformen und des entsprechenden Kleineisens, BD Nürnberg, 4. Aufl. 1988