Wandern & Gegenmaßnahmen

letzte Änderung am 14. Juni 2025

Schienenwanderung

Wanderung des gesamten Gleiskörpers

Unter diesem Oberbegriff sollen hier sämtliche ungewollten Lageänderungen des Oberbaus oder einzelner Teile davon versammelt werden.

Beim Vorbild werden Gleisanlagen verschiedenen äußeren Kräften ausgesetzt:

Ständige Temperaturschwankungen beanspruchen den Gleiskörper in Längsrichtung der Schienen.

Die Anfahr- und Bremskräfte werden in das Gleis abgeleitet (Gefälle, Bahnhofsein/ausfahrten).

Stöße der Räder wirken auf die Anschlussschienen bei schlechten oder abgenutzten Laschenstößen.

In Gleisbögen wirkt die Zentrifugalkraft auf den Oberbau.

Das kann dazu führen, dass in solcherart belasteten Bereichen Schienenabschnitte, aber auch ganze Weichenkombinationen im Lauf der Zeit verschoben werden können. An Hand von Festpunkten wird die Abweichung vom Sollzustand kontrolliert. Die Wiederherstellung der ursprünglichen Lage kann dann umfangreichere Baumaßnahmen notwendig machen.

Damit sich der Aufwand in Grenzen hält, stehen dem Oberbauer diverse Mittel zur Verfügung, die im allgemeinen eher unauffällig oder auch gar nicht sichtbar sind. Die oberbaubewussten Modelloberbauer*innen können das eine oder andere Detail beachten.

Die Wanderbewegungen kann man in zwei Typen einteilen:

Bewegungen nur des Schienenprofils relativ zu den sonstigen Oberbaukomponenten

Bewegungen ganzer Oberbauteile (Gleise, Weichen, Drehscheiben, Schiebebühnen) relativ zum Unterbau und Bauwerken

Schienenwanderung im Gleis

Längsbewegungen des Schienenprofils sind beim vom Modellbahner geliebten Laschen-Oberbau einkalkuliert und akzeptiert, solange es sich nur um temperaturbedingte Längenänderungen handelt. Im Zusammenspiel mit weiteren Kräften (s.o.) kann sich aber ein Wandern in eine Hauptrichtung einstellen. Um das zu verhindern werden Klemmen verschiedener Bauarten am Schienenfuß verspannt, die sich gegen die Schwellen abstützen und so die Wanderneigung hemmen sollen. Diese Klemmen werden erst wirksam, wenn sie in ausreichend großer Zahl eingebaut werden:

Beim S 49-Oberbau werden für 15 m-Schienen 4 Klemmen, für 30 m-Schienen 6 Klemmen in Schienenmitte gefordert, bei Bedarf mehr.

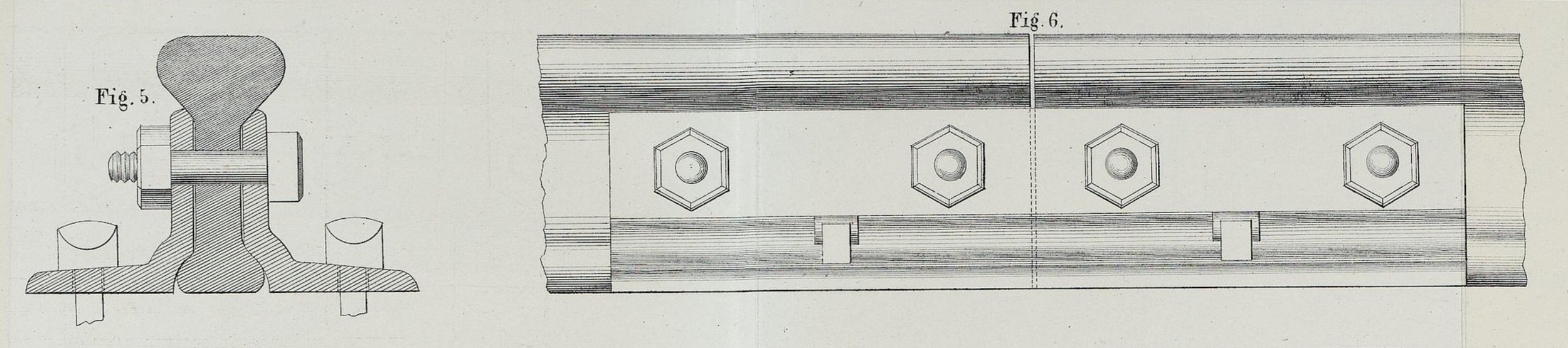

Rechts ein Beispiel der Preußischen Staatseisenbahnen mit 12 m-Schienen.

Die häufigste und epochenübergreifende Bauform ist die von Mathée.

Ein Foto gibt es bei TrackoPedia.

Für durchgehend verschweißte Schienen gelten besondere Anforderungen:

Bei einigen Länderbahnen werden Stemmlaschen verwendet. Diese werden mit dem Schienensteg verschraubt und stützen sich gegen die Haken der Hakenplatten ab.

Die preußischen Oberbaugruppen I und II werden auf Hauptbahnen verlegt. Der Einbau von Stemmlaschen ist in Preußen die Regelbauart zwischen 1900 und 1910. Danach werden sie durch Keil- und Schraubklemmen (s,o,) ersetzt, die flexibler einsetzbar sind.

Das Prinzip des Wanderschutzes durch Abstützung gegen die Hakenplatten und Klemmplatten bleibt aber mit den ausgeklinkten Winkellaschen erhalten.

Für die Stemmlaschen werden Schwellenabstände von 600 mm innerhalb der sonstigen Schwellenteilungen hergestellt.

Die Badische Eisenbahn führt lange Bolzen durch hölzerne Langschwelle und angenagten Fuß der Brückschiene (1854).

Die Main-Neckar Eisenbahn nutzt diese Wandersicherung bei Wegübergängen. Hier werden gleichzeitig die Fahrschiene und die Spurschiene an störenden Bewegungen gehindert (1846, ebenfalls auf Langschwellen).

Es geht noch ein paar Jahrzehnte weiter zurück in die Vergangenheit. Auch die ersten regionalen privaten oder staatlichen Bahnen haben bereits mit unerwünschten Wandertendenzen der Schienen und Gleise zu kämpfen.

Eine verbreitete Methode sind sogenannte Einklinkungen im Fuß der Vignolschienen, in denen die Nägel oder Schäfte der Schrauben sitzen und so die Schienen gegen Verschiebungen auf der Schwelle sichern. Meist wird im Stoßbereich eingeklinkt, bei Bedarf auch öfter. Als Fertigungsmethode wird Feilen oder Meißeln angegeben.

Einige Beispiele:

Zunächst die Anordnung der Rheinischen Bahn mit Hartwichschienen von 1867.

Da es sich um Querschnittsschwächungen des Schienenprofils handelt, sind die Einklinkungen gerade bei den ständig steigenden Achslasten nicht unumstritten. 1878 empfiehlt die Technikerversammlung des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen, von der weiteren Nutzung des Verfahrens abzusehen.

Eine der angesprochenen Alternativen wird schon 1851 von der Köln-Mindener Eisenbahn eingebaut. Hier werden die Winkellaschen auf die Schwellen genagelt.

Die späteren oben gezeigten Stemmlaschen (und die Winkellaschen der Zeit) stützen sich gegen die Hakenplatten ab, das gleiche Wirkprinzip.

Quellen:

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens 1846

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens 1851

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens 1854

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens 1867

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Sechster Supplementband 1878

Das Oberbaubuch der Preußischen Staatseisenbahnen Ausgabe 1902 , teilweise bearbeitete Auschnitte

DB-Lehrbücherei Band 82, 1962

Der Oberbau bei der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert 1958

Anhang zu den Oberbauvorschriften 1949, Ausgabe 1960

Schienenwanderung in Weichen

Die Längsbewegungen der Schienenprofile können in Weichen zu Problemen führen, wenn sich Backenschienen und Zungen gegeneinander verschieben, weil dadurch die Positionen korrespondierender Bauteile der Verschlüsse nicht mehr übereinstimmen.

Reichs- und Länderbahnweichen mit Drehstuhl-, Gelenk- und Federzungen verfügen über Gelenk- und Zungenplatten, die die Längsbewegungen der Zungen und Backenschienen gegeneinander in Grenzen halten.

Länderbahnweichen erhalten zusätzlich Knaggenwinkel und Wanderschutzwinkel um die Bewegungen des Weichengestänges einzuschränken.

Die Konstruktion der Federschienenzungenvorrichtungen sieht vor, dass die Füße von Zungenschiene und Backenschiene im Bereich der Zungenwurzel auf der Fußunterseite Blindbohrungen von 45 mm Durchmesser erhalten. An den entsprechenden Stellen erhalten die Auflager der Rippenplatten ebenfalls solche Bohrungen. In diese Bohrungen werden passende Stahlzylinder eingelegt, die in die Bohrungen in den Schienenfüßen eingreifen und so Längsbewegungen von Zungenschiene und Backenschiene in diesem Bereich verhindern. Auf die Nachbildung kann auch der Purist verzichten, da davon nichts zu sehen ist.

Auf die Reichsbahnweichen folgt bei der Bundesbahn ab 1970 eine neue Weichengeneration mit S 49, S 54 und UIC 60. Die werden mit Federschienenzungen und mit Federzungen (neue Bauart ohne Zungenplatten) gebaut. Beide Varianten erhalten im Bereich der Zungenwurzel Gabel und Zapfen (ab 1978?).

DKW 8a 190 1:9, Almstedt - Foto: Martin Meiburg 2025 (Ausschnitt)

Der Klammerverschluss wird in seinen Komponenten so weiterentwickelt, dass Lageabweichungen bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden können (u.a. gummigefederte Klammern, verschiebbare Verschlussstücke). Entscheidende Verbesserung bringt aber erst der Klinkenverschluss (ungefähr ein um 90° gekippter Klammerverschluss), der mit Längendifferenzen besser zurecht kommt.

Quellen:

Die Weichen Form 6 und 8 der Deutschen Bundesbahn, G. Wulfert 1952

Unterhaltung von Weichen, DB Fachbuch Band 8/16, 1979

Drehscheiben, Schiebebühnen und andere Gleisunterbrechungen

Wenn das feste Gleis unterbrochen wird, um den Fahrzeugen den Übergang auf einen beweglichen Gleisabschnitt zu ermöglichen, werden die Schienenenden besonders gesichert. Denn sonst können die Schienen durch die Einwirkung von Anfahr- und Bremskräften in den Arbeitsbereich der beweglichen Gleise wandern.

Die Maßnahmen werden in den Aufsätzen zu den technischen Einrichtungen besprochen:

Drehscheibe

Einheitsdrehscheibe

preußische 16 m-Drehscheibe

Schiebebühne

Gleiswaage

Kommen wir zur zweiten Hauptgruppe der Oberbau-Wanderlust: Bewegungen des gesamten Gleis- oder Weichengestänges.

Sicherung gegen Querverschiebungen

Eine Folge immer längerer verschweißter Gleisabschnitte ist die Notwendigkeit, die Quersteifigkeit des Gleises zu gewährleisten. Da die temperaturbedingte Längenveränderung der Schienen nicht mehr durch Stoßlücken ausgeglichen werden kann, werden die Kräfte in das Schotterbett abgeleitet. Besonders in Bögen muss das Schotterbett die Schwellen in ihrer Position festhalten

Eine erste Maßnahme ist die Verstärkung des Schotterbetts von 40 cm auf 50 cm vor den Schwellenköpfen auf der Bogenaußenseite. Mit weniger Material- und Unterhaltungsaufwand kommen Sicherungskappen (ab Modellepoche 3b) aus. Das sind stabile Blechschaufeln, die an den bogeninneren Schwellenköpfen angeschraubt werden und so in das Schotterbett eingreifen. Sie erhöhen den Querverschiebewiderstand sehr effektiv. Ähnlich wirken Schwellenanker (ab Modellepoche 5), die in der Regel in Schwellenmitte eingebaut werden.

Mit einer Kombination von Bettungsverstärkung und Sicherungskappen können auch Radien unter 300 m sicher verschweißt werden. Betonschwellen erhöhen die Lagesicherheit noch weiter. Stahlschwellen bieten eine ähnliche Stabilität.

Die seitlichen Verschiebungen sind auch für den verlaschten Oberbau ein Problem,deshalb werden die Sicherungskappen auch hier verwendet. Für Bahnen der Ep. IIIa und früher sind in die Schwellenfächer eingeschraubte Stellbretter das geeignete Mittel.

Sicherungskappen werden nicht nur in engen Bögen eingebaut. Bei dieser EW 500 stützen sie den geraden Strang, weil Bewegungen durch den Gleiswechsel befürchtet werden.

Ein Muster, aus Neusilberblech geätzt. Für den Modellbau würde eigentlich die Nachbildung des Teils reichen, der die Schwellenköpfe umfaßt.

Eine Ladung kompletter Kappen könnte aber in der Bahnmeisterei rumliegen.

Quellen:

DB-Lehrbücherei Band 82, 1962

Bauarten des Oberbaus, DB Fachbuch 8/12, 1979

Der Abstand zu Bauwerken

… wird grundsätzlich durch den freizuhaltenden Regellichtraum bestimmt. Hier interessieren die Bereiche, wo Verschiebungen des Gleiskörpers erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb haben können.

Im öffentlichen Verkehr sind das insbesondere Bahnsteige und Laderampen.

Die Fotos vom ICE-Bahnsteig in Göttingen zeigen eine simple Methode, die Annäherung des Gleises an den Bahnsteig zu begrenzen. Besonders in Bögen findet man das sehr oft. Hier wurde jede zwölfte Schwelle mit dem Abstandhalter ausgestattet.

Die gleiche Methode wird auch bei Laderampen angewendet.

Wer das nachbauen möchte, sollte beachten, dass die Abstandsbohlen ausgeklinkt werden, damit die Kraftübertragung von Schwellenkopf direkt auf die Bohle stattfindet. Eine Übertragung über die Verschraubungen würde beim Vorbild nicht lange funktionieren.

Weitere Situationen, in denen sich eine Festlegung des Gleises anbietet, sind beispielsweise enge Tore, Durchfahrten und Fabrikhöfe. Gerade wenn hier Gleisbögen mit kleinen Radien liegen, muss der Wanderneigung Einhalt geboten werden.

Meist reichen einfache Mittel: Einbetonierte Altschienen oder ähnlich starke Profile liegen am Schienefuß oder Schwellen an (oder beides) und sorgen für eine stabile Lage.